К вопросу о «голодном экспорте» хлеба из России в конце XIX — начале XX в.

Между тем данный тезис имел и имеет сугубо виртуальный характер, хотя и появился в эпоху, когда главным рабочим инструментом статистики был арифмометр. По существу, никаких сколько-нибудь серьезных доказательств данного положения никогда приведено не было. Не считать же аргументом страстное стремление полагать, что желаемое есть действительное. Т.М. Китанина, например, считает, что «голодным был и экспорт русского хлеба» на том совершенно неизвестном экономической мысли основании, что «он возрастал значительно быстрее, чем валовой сбор зерна»1. Оставляю в стороне тот факт, что последнее утверждение попросту голословно.

Исследование изменений в балансе внутреннего и внешнего хлебных рынков в конце XIX — начале XX вв. на основании динамических данных о производстве, экспорте и перевозках хлеба привело к следующим выводам. В начале XX в. соотношение внутреннего и внешнего хлебных рынков в целом поменяло знак в сравнении с 1890-ми гг. за счет как абсолютного, так и относительного роста внутреннего рынка (исключая ячмень, который оставался по-прежнему сугубо экспортной культурой и даже обошел в этом отношении пшеницу). Особенно заметным это возросшее значение внутреннего рынка было для северо-черноземных и восточных губерний, в то время как для Новороссии, более близкой к портам и в силу этого прежде всего ориентированной на вывоз, значение экспорта оставалось большим, хотя и здесь оно уменьшилось. В целом все же развитие внешнего рынка отставало от роста внутреннего. Таковы были непосредственные результаты индустриализации, урбанизации и развития капитализма в стране.

Таким образом, выяснилось, что тезис о «голодном экспорте» хлеба из России в начале XX в. реальных оснований в статистике производства, экспорта и перевозок хлебных грузов не имеет2.

Однако проведенное исследование, как представляется, не решает проблему до конца. Опровергаемый тезис, не имея сколько-нибудь прочного фундамента, обладает тем не менее хотя и мнимой, но монументальностью — за счет хрестоматийности.

В силу этого статистический анализ должен быть, с одной стороны, продолжен, а с другой — подкреплен изучением нарративных источников.

Разумеется, сделать это в рамках статьи, имеющей постановочный характер, невозможно. Тем не менее следует обозначить хотя бы некоторые из важных компонентов проблемы.

Начнем с вопроса, условно говоря, о «голоде». Разбирать подробно вопросы, связанные с потреблением пищевых продуктов в дореволюционной России, и в частности в деревне, в данном тексте не представляется возможным. Это — задача для нескольких диссертаций. Однако полагаю необходимым высказать ряд принципиальных соображений относительно существующей на этот счет в историографии ситуации, также заслуживающей отдельного исследования. А для нее характерны, на мой взгляд, окостеневшие, примитивные представления о питании и о бюджете питания. Сам по себе анализ данной проблематики в отечественной исторической науке — один из классических примеров однобокого и некорректного, чтобы не сказать резче, анализа очень важного социально-экономического сюжета (такими примерами так богата, увы, наша историография).

Потребление хлеба в дореволюционной России, и в частности в российской деревне, — одна из наименее исследованных и притом постоянно обсуждаемых историками (и не только отечественными) проблем. Весьма характерно, что степень ее изученности обратно пропорциональна уверенности многих специалистов в том, что эта проблема давно решена. Корни такой удивительной убежденности — в дореволюционной народнической публицистике и отчасти в историографии. Для народников тема перманентного голодания, в лучшем случае — недоедания — российского крестьянства, как известно, была одной из основных.

Вообще страдания народа — истинные или мнимые — в пореформенной России стали предметом весьма однообразных по форме, содержанию и мотивации описаний, нередко (но не всегда!) имевших явно спекулятивный характер и различавшихся только степенью нарочитости трагизма. Притом это относится не только к трагической ситуации настоящего голода — 1891—1892 гг. и других лет сильных неурожаев (1897, 1906, 1908), — так же трактовалась повседневная жизнь миллионов русских крестьян после 1861 г.

В данном контексте нельзя обойти вниманием заметку А. Павлова «Ошибка доктора Шингарева» с подзаголовком «Деревня, которой он предрек гибель сто лет назад, умирает только сейчас», опубликованную хотя и в неакадемическом, но тем не менее уважаемом издании — «Общей газете». Привожу эту заметку полностью: «В 1901 г. земский врач Шингарев выпустил брошюру "Вымирающая деревня", которая потрясла либеральную Россию. С цифрами и фактами в руках он предсказал скорый конец воронежской деревеньке Ново-Животинное. Земский врач стал знаменитостью — молодой вождь мирового пролетариата Владимир Ленин не раз цитировал выкладки из его брошюры. А деревенька, видевшая войны и революции, несмотря на предсказание, пока еще жива.

В 30-е годы в Ново-Животинное приехал писатель-коммунист Поль Вайян Кутюрье, чтобы лично убедиться, как хорошо живут советские крестьяне в некогда вымирающей деревне. Деревеньке не дала пропасть советская власть — таков был его вывод. И этот нехитрый постулат с тех пор эксплуатируется в школьных учебниках истории. Однако в советские и постсоветские времена сгинули тысячи деревень, городов и поселков. Почему же уцелело Ново-Животинное?

Объяснить феномен его живучести помогла сотрудница здешнего музея Елена Виноградова. У нее чудом сохранились расчеты Шингарева. И по ним выходит, что деревня просто не могла сгинуть в суровые времена самодержавия. Ну, например, за те 10 лет, что земский врач вел наблюдения над деревенькой, в ней умерло 304 человека, а родилось 322. То есть 18 душ россиян оказались в положительном осадке. Шингарев говорит о скудной пище, которая должна повлечь биологическую смерть крестьян, а мы с Еленой Виноградовой посчитали, что в день на душу населения крестьяне съедали 724,8 грамма хлеба, была в рационе картошка — 245 граммов, семья могла позволить себе яйца, мясо, молоко, а уж пшена в сутки приходилось... 4 кг на брата.

В наших подсчетах участвовали работницы сельсовета. В столе у местного счетовода случайно остались "перестроечные фантики" — талоны на питание, так вот по тем талонам населению причиталось пшена... 1 кг на едока, мяса — менее килограмма. В месяц, конечно. Это значительно меньше того, что могли себе позволить "вымирающие" животиновцы.

Любопытно, как оценил бы эти новые цифры кадет и впоследствии министр Временного правительства, сделавший карьеру на обличении самодержавия, — господин Шингарев?

Кстати, в Ново-Животинове в последние три года родилось 22 человека, умерло — 45. Вот где она — вымирающая деревня!...

Очевидно, общество оказалось не готовым к переменам, которые столь поспешно стало декларировать и бездарно внедрять. И главный наш бич не столько социальные беды, сколько демагогия, липовые отчеты и постулаты, сочиняемые в карьерных целях, — как в веке минувшем, так и в столетии нынешнем. На них делаются имена и судьбы, а люди, ради которых все это замышляется, живут сами по себе по принципу: не до жиру, быть бы живу»3.

Изображать народные страдания было верным способом если и не сделать себе имя, как это произошло с Шингаревым, то приобрести хотя бы какую-нибудь известность.

Многие ученые заигрывали с общественным мнением — непритворно или нет, сейчас неважно. Специалист, пытавшийся взглянуть на жизнь деревни объективно, рисковал как минимум репутацией и аудиторией. Значительно более выигрышным был примерно такой подход: «Мы видели в первых лекциях этого курса, как плохо живется русскому крестьянину. Но если крестьянину нет возможности прожить на своем наделе; если он жадно набрасывается на всякую землю, какую только можно купить или заарендовать; если он постепенно нищает, переходит от полуголодного существования, от постоянного недоедания к полной голодовке, от нужды уходит на заработки, этим окончательно расстраивая свое хозяйство, или бежит без оглядки на "новые места"; если он в конце концов бросает землю и уходит в город на фабрику — то ведь это все может происходить от разных причин»4.

Я не берусь судить, насколько искренне такой компетентный исследователь и практик, как А.А. Кауфман, мечтал о том, чтобы Россия и в XX в. оставалась аграрной страной, отвергал переселения, индустриализацию и урбанизацию, и действительно ли его так ужасал совершенно естественный процесс оттока лишних рабочих рук из деревни «в город на фабрику», процесс, который в странах Запада насчитывал не одну сотню лет, а главное — верил ли он в непосредственный переход крестьян «от постоянного недоедания к полной голодовке». Судя по приводимым ниже данным Кауфмана о душевом потреблении хлеба, взятым, правда, из другой работы, его искренность может быть поставлена под сомнение. Впрочем, все же не хочется думать, что Шингарев, Кауфман и другие лукавили, делая из своих наблюдений заведомо неверные выводы.

Общественное мнение того времени в огромной степени формировалось под влиянием газет. Выдающийся знаток сельского хозяйства России рассматриваемого периода А.С. Ермолов, который был министром земледелия и государственных имуществ при Александре III и Николае II, анализируя неурожай 1906—1907 г., специально остановился на устойчивом стремлении прессы укрупнить в сознании читателей масштабы последствий неурожая и заодно опорочить правительственную продовольственную помощь, а также весьма подробно разобрал недобросовестные приемы, к которым она для этого прибегала5.

В работе Ермолова имеется особый раздел, названный «Преувеличенность слухов о голодании населения»6. Обращаясь «к тем страшным проявлениям голода — до голодных смертей и самоубийств включительно, о которых тоже так много писали и кричали», он говорит следующее: «Не подлежит никакому сомнению, что было много случаев смертей от болезней, развивавшихся на почве недоедания... Но, согласно сообщению всех опрошенных мною земских деятелей, представителей Красного Креста, членов местной врачебной администрации, — если уже не верить чинам администрации общей, — ни одного случая смерти непосредственно от голода, от полного отсутствия всякой пищи, не говоря уже про случаи самоубийств или убийств детей из-за голода, не было констатировано ни разу и нигде. Все такого рода случаи, о которых сообщалось в газетах — всегда очень глухо, без точного указания места, селений и без означения имен лиц, якобы умерших от голода или прибегнувших к самоубийству или убийству детей, — расследовались на местах, насколько это было возможно при неопределенности указаний, и нигде не подтверждались»7.

В качестве одного из доказательств «страшного голодания населения в газетах отмечались частые будто бы случаи продажи крестьянскими бабами и девками своих кос», продолжает Ермолов, «чтобы ценою их купить себе и детям хлеба на пропитание»8. Он не оспаривает того, что «подобные факты, вероятно», бывали, но они бывали «всегда» и, очевидно, не составляли «явления необычного, исключительно вызванного голодовкою». «Более того... в прежнее время, когда наши дамы почти все носили шиньоны, покупка у крестьянских женщин кос и отправка их целыми партиями в города составляла широко распространенный промысел»9.

Еще менее основательными были «газетные рассказы о продаже татарами в Казанской губернии своих дочерей чуть не в рабство и во всяком случае и на вывоз, чтобы избавить их от мук голодной смерти дома и самим на вырученные за них деньги прокормиться»10. Поскольку, в отличие от «обычных корреспонденций» такого рода, в данных публикациях были указаны населенные пункты и «даже поименованы отцы, будто бы продавшие своих дочерей», оказалось возможным проверить на местах все имеющиеся сообщения об этом. У Ермолова были копии с показаний, данных самими отцами при расследовании. Выяснилось, что во всех указанных случаях имела место обычная у мусульман выдача дочерей замуж за «калым» — выкуп, уплачиваемый семьей жениха родителям невесты. Женихами выступали иногда «татары с Северного Кавказа», а сами факты имели место летом и в начале осени 1906 г., когда ни о каком голоде и речи быть не могло11. Как можно видеть, за последние сто лет методы работы прессы не во всем радикально изменились.

Тем примечательнее заключение А.С. Ермолова: «Скажу, однако, что все эти опровержения заявленных, извращенных или преувеличенных. Фактов приводятся мною не для того, чтобы доказать отсутствие в посещенных мною губерниях нужды и народного бедствия. — несомненно, что нужда была, она была, невзирая на все принятые меры, но тем не менее единичные случаи такой острой нужды, плохого питания и часто даже полной нищеты отдельных крестьян, иногда целых даже селений и уездов, обобщать, распространять на весь пострадавший от неурожая район и на все поголовно население нельзя, как не следует вообще ничего преувеличивать. Надо, наоборот, отметить, что, благодаря принятым мерам, благодаря широкому ассигнованию денежных средств правительством, благодаря деятельности Красного Креста, земства, Общеземской организации, Вольного экономического и Пироговского обществ и множества других учреждений и развитию, хотя гораздо менее широкому, нежели в 1891 году, частной благотворительности, с бедою удалось совладать и население пережило тяжкую годину с меньшими потерями и жертвами, нежели этого можно было даже ожидать»12.

Нельзя не сказать о том, что драматический пафос опровергаемых Ермоловым газетных публикаций, как и приведенного выше мнения Кауфмана (одного из сотен подобных) о массовом переходе крестьянства России «от постоянного недоедания к полной голодовке», заметно снижается некоторыми статистическими данными.

Кауфман написал и прочел цитируемую лекцию в 1906 г. (или 1907 г. — он приводит разные сведения на этот счет), т.е. в год сильного неурожая. А.С. Ермолов, описывая продовольственную ситуацию именно в этом неурожайном, а для некоторых губерний и голодном году, специально останавливается на «печальном» факте, «как бы противоречащем тому, что говорится о поголовной народной нищете, об остром и всеобщем голодании в пострадавших от неурожая губерниях». Имеется в виду «...не сократившееся, а местами даже возросшее потребление вина, поглотившее, невзирая на постигшее население бедствие, громадные суммы народных денег»13. Он приводит данные о поступлении питейного дохода за 12 месяцев 1906—1907 г. в сравнении с двумя такими же предшествующими периодами по наиболее пострадавшим от голода 12-ти губерниям: Казанской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Тульской и Уфимской. За период с 1 мая 1906 г. по 30 апреля 1907 г. от казенной продажи питей поступило дохода 130505 тыс. руб., за тот же период 1905—1906 гг. — 129943 тыс. руб., за тот же период 1904—1905 гг. — 115454 тыс. руб. соответственно14.

Следовательно, за голодный год население истратило на водку в этих бедствовавших губерниях на 562 тыс. руб. больше, чем в предыдущий год, и на 15051 тыс. руб. больше, чем за такой же период 1904—1905 гг.15 Ермолов резюмирует: «В кампанию 1906—1907 гг. было израсходовано на ссудную помощь населению в тех 12-ти губерниях, о которых здесь идет речь, 128329 т[ыс]. р[уб]. Пропито же в них за 12 мес, с 1 мая 1906 г. по 30 апреля 1907 г. вина на сумму 130505 т[ыс]. р[уб]., т.е. на 2176 т[ыс]. р[уб]. более той суммы, которую население в этих губерниях получило за предохранение его от голода и на обсеменение его полей»16.

Масштаб этих цифр будет понятнее, если вспомнить, что стоимость кораблей и вооружений, потерянных в ходе русско-японской войны, оценивалась почти в 1/4 млрд руб.17 Другими словами, жители лишь 12-ти (!) из 90 губерний и областей России всего за два года (при том, что один из них был неурожайным) выпили водки на сумму, превышающую стоимость почти всех кораблей Балтийского и Тихоокеанского флотов вместе взятых, а также вооружений, уничтоженных и захваченных японцами в Порт-Артуре, при Цусиме, Ляояне, Мукдене и в местах других сражений.

Показательно также, что потребление таких пяти облагаемых акцизом товаров, как пиво, спички, сахар, нефть и махорка, невзирая на неурожай, постигший значительную часть империи, не только не сократилось, а, напротив, значительно увеличилось. Душевой расход населения на них составил в 1904 г. 290 коп., в 1905 г. — 325 коп., в 1906 г. — 338 коп. и в 1907 г. — 358 коп.18

Далее. Весьма характерно и то, продолжает Ермолов, что «наряду с такой печальной стороной русской народной жизни, как потребление вина на десятки миллионов рублей, в то самое время, когда более или менее значительная часть населения находилась в состоянии полной нищеты и даже голодала, и во всяком случае не могла обходиться без правительственной и частной помощи», в тех же пострадавших от неурожая губерниях было зафиксировано поступление больших сумм денег в сберегательные кассы19.

Вот лишь некоторые данные, относящиеся к названным 12 неурожайным губерниям, за время с 1 мая 1906 г. по 30 апреля 1907 г. К началу этого периода в сберкассах данных губерний находилось вкладов на сумму 154700 тыс. руб. В течение 12 месяцев было внесено 103700 тыс. руб.; за то же время востребовано вкладов на 86600 тыс. руб. Наличность вкладов на 1 мая 1907 г. составила 171800 тыс. руб.; итоговый прирост за 12 месяцев — 17100 тыс. руб.

Среди 12 губерний, к которым относятся эти данные, не было ни одной, где сумма выданных вкладов превышала бы поступления, хотя размер прироста вкладов был неодинаков.

Из этих сведений Ермолов делает следующее вполне обоснованное резюме. Отказываясь «основывать какие-либо определенные выводы на этих данных», он понимает при этом, что деньги в сберкассы откладывали, конечно, не те крестьяне, у которых не было хлеба не то что на продажу, а и на собственную еду. Да и неурожай на всей территории пострадавшего района был пестрым, а не сплошным. Однако, по его мнению, «во всяком случае, заслуживает полного внимания тот факт, что к началу тяжелого периода, когда в первых числах августа неурожай был уже налицо, население 32 пострадавших губерний и областей встретило этот бесхлебный год с запасом сбережений от прежних лет в 533,6 млн руб., а к 1 июля следующего за тем года не только этого запаса не истощило, а еще увеличило его на 66,5 млн руб.»20.

Конечно, нужно иметь в виду, что в это время вернулись домой после окончания войны с Японией многие тысячи запасных с большими для крестьян деньгами и с естественным желанием их потратить, были отменены выкупные платежи, а крестьяне прекратили вносить различные подати из-за революции и неурожая. И все-таки реальное значение приводимых цифр не слишком снижается этими фактами. И вчерашние солдаты, и крестьяне, имевшие в силу указанных причин деньги, жили не в безвоздушном пространстве.

Приведенные факты так или иначе девальвируют расхожие представления о повальном бедствии народа в рассматриваемый период. Эти представления в очень большой степени определялись общественной атмосферой того времени. Характеризуя ее, Н.П.Макаров писал: «Нищета, забитость, вымирание, психическое притупление — вот как (очень ошибочно) народническая мысль все чаще начинала характеризовать русскую деревню. Это было даже нужно — так как казалось, что, говоря о нищете деревни, люди борются с ненавистным политическим строем; это было тупое оружие русской интеллигенции в ее руках против правительства. Почти преступно-официальным считалось и не разрешалось экономически-оптимистично смотреть на русскую деревню. Разговор о "прогрессивных течениях" русской деревни звучал каким-то диссонансом в этом настроении; "надо удивляться, что оно живет и сохраняется при таких условиях", — почти в этих словах писалось тогда о крестьянском хозяйстве»21.

Попробуем теперь оценить качество Источниковой базы, на основании которой «народническая мысль» характеризовала отечественную деревню в столь драматичных тонах.

Основными источниками для изучения проблемы потребления в дореволюционной России, как известно, являются прежде всего данные бюджетных обследований (преимущественно земских) крестьянских хозяйств, а также урожайная статистика.

Между тем еще в XIX в. высказывались весьма обоснованные сомнения в достоверности сведений бюджетов, равно как и урожайной статистики. С началом Первой мировой войны данная проблема весьма оживленно обсуждалась в литературе: «Так же недостаточно разработан в земской статистической литературе и вопрос о местном потреблении хлебов. Опубликованные до сих пор материалы бюджетных исследований приходится признать недостаточными, разрозненными, часто устаревшими, не всегда достаточно обоснованными и порой возбуждающими сомнения своими абсолютными величинами. Вдобавок, как свидетельствует А.В. Чаянов (А.В. Чаянов. "Нормы потребления сельского населения по данным бюджетных обследований"), более или менее приемлемые бюджетные данные о потреблении имеются менее чем по 15 губерниям, причем в некоторых из них лишь по отдельным уездам»22.

Именно лихорадочные размышления компетентных специалистов в 1915—1916 гг. о том, сколько же хлеба потребляла и страна в целом, и отдельные губернии, равно как и длительная, кропотливая работа А.В. Чаянова и его сотрудников над бюджетами, результатом которой стало исследование «Материалы по вопросам разработки общего плана продовольствия населения» (М., 1916), лучше всего показывают, насколько осторожно следует воспринимать сведения бюджетных обследований. В указанной книге, в частности, говорится, что, хотя «русская экономическая литература сравнительно богата бюджетными исследованиями... к сожалению, из этого значительного количества исследований большая часть не может удовлетворить современным требованиям. Огромная часть их построена на чрезвычайно ограниченном объеме наблюдения, часто не превышающем десятка хозяйств, благодаря чему бюджетные величины, получаемые в результате их разработки, не могут претендовать на высокую точность и достоверность. Многие построены на материале, собранном явно несовершенными методами»23.

Однако трудность состояла не только и даже не столько в ограниченном объеме информации, используемой в этих исследованиях. Основная проблема, на наш взгляд, была в другом. Источники фиксируют устойчивую, иногда агрессивную неприязнь крестьян к любым попыткам выяснить истинное положение дел в их хозяйстве, понять их жизнь вообще; эту отдельную и весьма важную особенность психологии российского (и не только) крестьянства еще предстоит детально изучить. В большой мере именно этим обстоятельством прежде всего и обусловлена недостоверность данных урожайной статистики Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел (ЦСК МВД), базировавшейся на анкетировании волостных правлений. Полагаю, что занижение респондентами ЦСК МВД величины сборов происходило сознательно.

Сохранился рассказ правительственного агронома Виленской губернии К.П. Рудзита, руководившего обследованием хуторских и отрубных хозяйств в Трокском уезде этой губернии для землеустроительной анкеты, который позволяет вполне отчетливо представить, как проходили устные опросы крестьян и насколько им можно верить.

«Агрономы приехали... Приехали агрономы...» — слышались на базаре в селении Бутриманцах голоса то в одном, то в другом месте. Крестьяне, рассказывает К.П.Рудзит, были в большом недоумении, зачем приехали агрономы в таком большом количестве. Некоторые крестьяне выражали предположение, что, по всей вероятности, из-за леса, выдаваемого при переносе построек; другие же говорили: «Наша-то деревня ведь лес получила, не на счет ли податей это». Так примерно рассуждали крестьяне, когда в Трокский уезд прибыли счетчики для производства статистическо-экономического обследования хуторских хозяйств.

Впоследствии, когда счетчики выехали на места обследований, приходилось слышать боязливые вопросы вроде того, что не по той ли цене, что сейчас записывают в опросных листках, от них будут брать лошадей, а также скотину на мясо в случае войны.

Разговоры эти, однако, скоро прекратились. Дело в том, что во главе каждой партии обследователей находилось по одному правительственному агроному24, которые для крестьян были «едва ли не единственными людьми, которым они более или менее» доверяли. Все же по отчетам крестьян и по тому раздумью, с каким давались эти ответы, нетрудно было догадаться, что в душе крестьянина кроется какое-то недоумение, не позволяющее ему уяснить самому себе: в пользу ли улучшения хозяйства или ухудшения ему следует давать ответы.

«Видя подобные колебания в крестьянах, — рассказывал Рудзит, — было бы бесполезно сразу же приступать к делу обследования и задавать один вопрос за другим, не заручившись предварительным доверием крестьянина и не разъяснив ему цели предстоящей анкеты.

В беседах о хозяйственном положении хуторян, казалось, принимает участие единственно только сам хозяин, а баба его, обыкновенно прячущаяся за печь, когда на хутор приезжает 'начальство”, как будто ко всему относится безучастно или совсем не обращает внимания на происходящий разговор. В действительности, однако, это безучастное отношение и молчание продолжались только до тех пор, пока разговор не касался бабьих интересов. Как только беседа доходила до льна и овец, баба сейчас же вмешивалась, и вмешательство ее во многих случаях оканчивалось бранью мужа. Бабы, имея в виду свои соображения и выгоды, всегда скрывают от мужей количество льна, которое они прядут, чтобы мужу не показалось, что продукта много, и не вздумалось поэтому часть льна уделить на продажу. Так, если хозяин примерно сказал счетчику, что льна (волокна) уродилось 5 пудов, то баба всегда будет доказывать, что уродилось половина, а то и того менее. При обследовании положительно не было такого хутора, где баба не знала бы, сколько высеяно семян льна, собрано волокна и семени. Напротив, сами же хозяева сплошь и рядом затруднялись определить точное количество высеянного и собранного в пудах семени...

Характерно, — говорит Рудзит, — что при опросах крестьян во многих случаях нельзя было задавать вопросов прямо и тут же получать ответ, так как ум крестьянина для того, чтобы начать работать, должен быть к этому сперва подготовлен. Ввиду этого нельзя было сразу же задавать вопрос, а обыкновенно сперва только давалось знать, что скоро последует вопрос. "Скажика вот что, Ромейко", — говорит сперва счетчик, обращаясь к какому-нибудь хуторянину. Затем следует значительная пауза, а потом уже задается сам вопрос вроде того, например: "Сколько ты высеял пудов ржи в прошлом году?” После этого становится заметным, что лицо крестьянина начинает изменяться, делается серьезнее, глаза смотрят как-то более осмысленно. Думаешь, что вот уже "Ромейко” и расскажет сейчас все с мельчайшими подробностями. Не тут-то было. "Ромейко" обыкновенно отвечает, что пудами он, видите ли, никогда не сеял. И в этом случае оказывалась доля хитрости крестьянина. Он нарочно не отвечает сразу, чтобы выгадать немного времени, дабы успеть обдумать, на сколько следует уменьшить количество засеваемого зерна. На новый вопрос счетчика: "Сколько же посеял осьмин?" — крестьянин начинает считать вполголоса: "Пять, шесть, семь..." — и вдруг вслух объявляет: "пять"; на вопрос: "Сколько же ты сеял в деревне ржи?" — начинается опять подсчитывание полос, причем на каждую полосу высевается определенная мера: то плетух, то лукошко, в некоторых случаях дело доходит даже до дедовской шапки.

В деревне, когда полосы не изменялись на своих границах, все эти меры имели для хозяина известную ценность, так как он, не задумываясь, без риска на редкость или густоту посева, знал, сколько сеять на загоне. На хуторе же, когда площадь участков изменилась в своих границах, крестьянин очутился в положении, подобном тому, как если бы в деревне потерял дедовскую шапку.

Ввиду этого крестьянин действительно очень часто не знает в точности высеваемого им количества зерна, а если к этому прибавить еще стремление его всегда и во всем (из-за боязни увеличения податей или других соображений) уменьшить цифры, касающиеся его экономического благосостояния, то становится понятными вся медлительность и все ухищрения хуторянина при подаче ответов.

Подобное же явление наблюдается и при подсчете урожая. Здесь крестьян первоначально начинает говорить, что плохо уродилось, затем уменьшает количество собранных копен или возов, а в конце-концов уменьшает и умолот с копны или с воза. В одном случае, со слов крестьянина, выходило так, что он собрал гороха осенью менее, чем на другую весну посеял; на вопрос, где покупал семена гороха и по какой цене, он ответил, что своих семян хватило. Становилось ясным, что опять урожай заведомо преуменьшен. После этого, — говорит Рудзит, — начинаешь убеждать крестьянина говорить правду и не хитрить, но вряд ли можно быть убежденным, что последующие после этого ответы не будут опять преуменьшены»25.

Несомненно, ключевые слова здесь — «стремление его <крестьянина> всегда и во всем (из-за боязни увеличения податей или других соображений) уменьшить цифры, касающиеся его экономического благосостояния»26.

А.С. Ермолов, рассказывая об обсуждении Государственным советом и Государственной думой продовольственных трудностей 1907—1908 гг., сообщает, что в числе прочего их члены обратили внимание на «чрезвычайную неполноту сведений, приводимых Министерством [внутренних дел] в его представлениях по испрошению продовольственных кредитов для некоторых местностей... Тем не менее высшие государственные учреждения признали возможным кредиты эти отпустить, чтобы не поставить население в затруднительное положение ко времени посева, — но без уверенности в том, что они во всех местностях соответствуют действительной нужде». На это А.С. Ермоловым было в Государственном совете сказано, что «при существующей системе собирания сведений о продовольственных потребностях и порядке ассигнования сравнительно на их удовлетворение МВД не имеет других способов, как основываться на донесениях и запросах с мест, несомненно весьма часто преувеличенных, и сколько-нибудь достоверными данными располагать не может. Уже многократно Государственный совет оказывался в необходимости разрешать отпуск испрашиваемых кредитов без уверенности в действительной их необходимости и не имея никакой возможности их проверить»27.

В приложении к цитируемой работе Ермолова содержится сокращенное изложение отзывов местных крестьянских учреждений о действующей системе продовольствия населения и мнения их о необходимости ее реформы, затребованные МВД по окончании продовольственной кампании 1906—1907 гг. Отзывы были получены из 23-х губерний Европейской России: «Почти отовсюду указывается на необходимость улучшения порядка собирания и разработки статистических сведений об урожае, причем в некоторых отзывах высказывается мысль об изъятии обязанностей по собиранию таких сведений из рук волостных правлений и чинов полиции, с возложением этой обязанности на земства, которые от себя будут сообщать правительственным учреждениям результаты регистрации урожая в определенные сроки и по однообразной форме. При этом указывается на недостоверность статистических сведений всякого рода, собираемых при посредстве сельских писарей»28.

Итак, и материалы бюджетных обследований, урожайной статистики, как, видимо, и любые сведения, полученные путем устных опросов и письменного анкетирования, по крайней мере, далеко не во всех случаях являются достоверным источником. Другими словами, источниковая база, на которой преимущественно основываются суждения о величине потребления пищевых продуктов в дореволюционной России, не всегда может считаться состоятельной.

При этом проблема не ограничивается одним только заведомым нежеланием крестьян сообщать посторонним людям правду о своем хозяйстве. Есть основания полагать, что методически неверен был и подход статистиков к данным бюджетов.

В Российском государственном историческом архиве хранится очень интересный для рассматриваемой темы документ, автор которого, Рейнбот, пытался определить причины уменьшения хлебного экспорта России во второй половине 1890-х гг. В частности, там говорится: «Необходимо сделать несколько общих замечаний по вопросу об изменениях в производстве и потреблении хлеба, так как в этой области статистики до настоящего времени высказываются до крайности противоречивые взгляды.

Главный источник этого разноречия коренится, по-видимому, в трудности разделения потребления хлебов людьми и домашними животными».

В свое время Ю.Э. Янсон пробовал решить эту проблему, разделив продукты земледелия на кормовые и пищевые, отнеся к кормовым, кроме сена и соломы, овес, а к пищевым — пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и картофель. Тот же прием был положен в основу исчисления нормы потребления Министерством финансов при выяснении вопроса о количестве хлеба, необходимого для обеспечения продовольствием населения губерний, пострадавших от неурожая 1891 г.29

Такое деление применительно к России, считает автор, «полезно для некоторых приблизительных выводов, так как овес идет в пищу людям в весьма малом количестве сравнительно с другими хлебами, но не следует, однако, упускать из виду, что количество хлебных продуктов, отнесенных... Янсоном к пищевым, расходуемое на корм скоту, никак не может считаться ничтожным. Так, в восточной и средней России, где особенно много возделывается ржи, немалое ее количество расходуется в урожайные годы на посыпку соломенного корма.

На юге ячмень нередко занимает место овса в виде прибавочного корма рабочему скоту при усиленной работе, часть его идет также в урожайные годы на откармливание свиней и другого скота.

Наконец, картофель равным образом не может считаться ни исключительно пищевым, ни кормовым продуктом, и громадные его количества идут на откармливание свиней и в корм молочному скоту»30.

Автор высказывает очень важную мысль: «При статистических опросах о количестве хлеба, расходуемого в хозяйстве, к сожалению, не всегда, по-видимому, обращалось должное внимание на выделение из расходного бюджета той части от продуктов, которая, будучи показываема расходом на продовольствие, на самом деле идет в виде отбросов в пищу домашним животным.

Этим, по-видимому, объясняется то громадное различие в количестве душевого потребления хлеба, которое получается из бюджетных опросов для малолошадных дворов и для хозяйств безлошадных и многолошадных»31.

В качестве примера автор приводит результаты исследования бюджетных опросов Воронежской губернии, опубликованные известным земским статистиком Ф.А.Щербиной. На основании анализа бюджетов 230 дворов с 1912 душами разных возрастов он вывел годовое душевое потребление хлеба в следующем размере:

зерновых продуктов — 16 пудов 26 фунтов,

пшена и крупы — 3 пудов 9 фунтов,

итого — 19 пудов 35 фунтов.

Кроме того, необходимо добавить 6 пудов 26 фунтов картофеля. Считая по критериям того времени 3 пуда картофеля за 1 пуд хлеба, всего на душу получится 22 пуда 4 фунта зерна32.

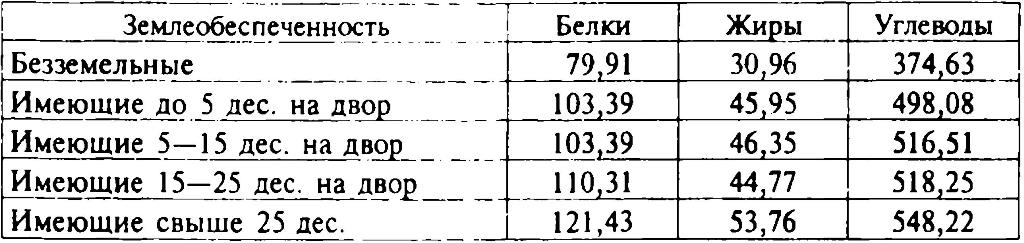

Щербина, вычисляя содержание пищевых начал в различных продуктах, входящих в состав пищи растительной и животной, для дворов различной состоятельности «находит следующее суточное потребление в граммах на душу населения всех возрастов» (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Потребление белков, жиров и углеводов крестьянами Воронежской губернии

Источник: РГИА. Ф. 268. Оп. 4. Д. 980. Л. 91об.

Автор записки считает, что «из всех этих чисел только числа верхней строки подходят к данным человеческой физиологии. Все остальные могли бы быть потреблены людьми лишь в том случае, если бы рассматриваемые дворы состояли исключительно из взрослого населения», и приводит в подтверждение известную норму фойты для взрослого работника, при средней работе потребляющего белка 118 г, жира 56 г, углеводов 500 г33.

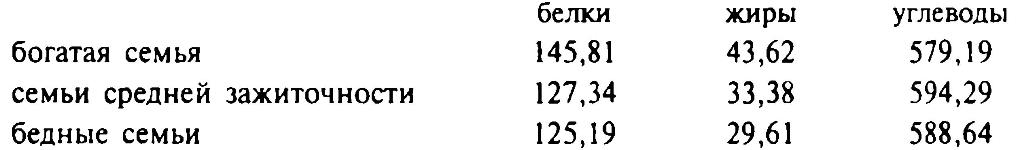

«К числу немногих работ, — констатирует автор рассматриваемой записки, — в которых размер потребления русского крестьянина определяется не по голословным показаниям и без смешения с отбросами (подчеркнуто мной. — А/.Д), идущими в корм домашним животным, взвешиванием каждого съедаемого куска хлеба и другого рода пищи, приготовлявшейся из точно взвешенного количества продуктов, относится превосходная диссертация П.И.Зарина — описание западного врачебного участка Верейского уезда Московской губернии. Наблюдение производилось осенью и дало по отношению к потреблению главных пищевых начал взрослого работника в семьях различной состоятельности следующие величины [(в граммах)]:

Колебания в потреблении углеводов, служащих главным показателем потребления растительной пищи, совершенно ничтожные сравнительно с приведенными выше данными воронежской статистики, что совершенно понятно, ибо работник в бедной семье работает вряд ли существенно меньше, чем богатый, а при таких условиях трата энергии организмом не может быть существенно меньше у бедного»34.

Как можно видеть, рассмотренная записка очень важна. Полагаю, вышесказанное хорошо демонстрирует настоящую цену не только «голословных показаний», на которых построена целая литература, но и способов осмысления таких «показаний» в этой литературе. Кто не видел подсчетов, подобных тем, которые приводит авторитетный тогда статистик Щербина и которые якобы совершенно наглядно подтверждали постоянное недоедание части крестьян?

Кроме того, записка еще раз подкрепляет высказанное уже мнение о том, что данные бюджетов — если и не принципиально сомнительный, то, по меньшей мере, не всегда достоверный источник.

Притом, казалось бы, достаточно взглянуть, например, на сведения бюджетных обследований разных уездов Смоленской губернии, содержащиеся в Энциклопедическом словаре Гранат, чтобы убедиться в необходимости сугубо осторожного подхода при апелляции к этим материалам35. Приводимые бюджеты иногда создают такое впечатление, будто речь идет не о соседних уездах одной губернии, а о разных странах.

Увы, и сейчас степень доверия исследователей к бюджетам иногда явно чрезмерна. Показательный пример — недавняя статья Т.В. Приваловой36, во многом основанная на бюджетных обследованиях, в частности на публикации «Бюджеты крестьян Новгородской губернии», включающей крестьянские бюджеты 75 волостей этой губернии в 1907—1911 гг. Не говорю уже о том, что едва ли корректно экстраполировать данные по Новгородской губернии на всю Европейскую Россию. В одной из таблиц приводятся данные о «потреблении животных и некоторых других продуктов по хозяйственным группам». Некоторые цифры, приводимые автором, вызывают недоумение. У читателя, хоть немного знакомого с Новгородской губернией, пусть и на рубеже XX—XXI вв., сразу же возникает (среди прочих) такой вопрос. Как можно всерьез полагать, что в этих краях, изобилующих реками, озерами, старицами, которые с домонгольских времен славились рыбными ловлями, в предреволюционные годы «в среднем по статистике на одну душу в год приходилось... 1,6 кг рыбы»37?

По данным «Сводной статистики», обработанным в «Материалах к пересмотру торгового договора с Германией», в 1909— 1911 гг. только с железнодорожных станций Новгородской губернии отправляли в среднем в год 143,7 тыс. пудов разной рыбы. Нет сомнения, что речные перевозки увеличивали эту цифру. В год на 1 жителя губернии приходилось 1,42 кг рыбы, отправленной по железной дороге. То есть почти столько же, сколько он, этот житель, потреблял, если верить данным бюджетов.

И уж совсем непонятно выглядит таблица, в которой Привалова потребление рыбы (как и других продуктов) связывает с площадью наделов (до 0,5 дес., 0,5— 1 дес., более 1 дес.)38. Такой «социальный» подход к рыболовству не кажется убедительным.

Подобное некритичное отношение к источникам, характеризующим положение крестьянства до 1917 г., когда незаметно даже попытки выяснить степень их репрезентативности, весьма характерно для отечественной историографии.

Понятно, что везде и всегда есть люди, рацион питания которых не может считаться достаточным. Однако следует ли из этого, что таких людей в дореволюционной России было большинство, как считалось в то время, или же что их доля в населении была относительно велика? Конечно, нет. Притом, что понятие «российское крестьянство» все же чересчур абстрактное и слишком сложно сочиненное среднее арифметическое.

В историографии существует точка зрения, согласно которой начиная со средневековья и вплоть до XX в. русские крестьяне хронически недоедали, получая около 1500—2000 ккал при потребности в 3000. Б.Н. Миронов по этому поводу не без иронии заметил: «По биологическим законам невозможно, чтобы в течение нескольких столетий народ хронически и значительно — на 30—50% — потреблял меньше, чем требует физиологическая норма. В этом случае он просто вымер бы, а не колонизовал или завоевал 21 млн кв. км территории»39. Развивая свою мысль, он пишет, что мнение о хроническом голодании противоречит фактам. Иностранцы, приезжавшие в Россию в XVI—XVII вв. и оставившие свои воспоминания, напротив, подчеркивают здоровье, физическую силу, выносливость русских людей и большую продолжительность их жизни, отмечая притом, что страна не испытывала недостатка в продуктах питания. Не приходится говорить о дистрофии и в XVIII—XIX вв. — по росту русские и их соседи из Восточной и Центральной Европы были примерно одинаковы40.

Наукой установлено, что рост людей «зависит от качества их жизни, или биологического статуса, т.е. от питания, перенесенных болезней, интенсивности и условий работы, медицинского обслуживания, жилищных условий, психологического комфорта, климата, воды, воздуха и других факторов среды в течение всей их предшествующей жизни до момента измерения роста. Генетический фактор имеет большое значение для роста отдельного человека, но генетические различия утрачивают свое значение, когда измеряются массы людей и сравниваются средние величины роста, а не его индивидуальные значения. То же и на уровне целых народов: различия в росте определяются не их этнической или расовой принадлежностью, а условиями существования»41.

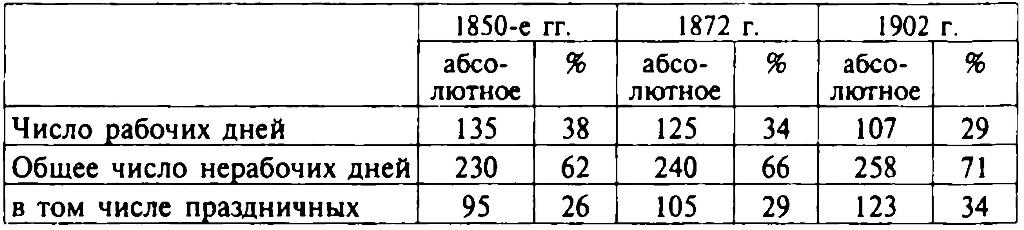

По мнению Миронова, уменьшение роста мужского населения началось в 1850-е гг. и продолжалось до конца 1870-х гг. Уже в 1880-е гг. биологический статус населения в сравнении с эпохой до 1861 г. улучшился. Кстати, понижение длины тела по времени совпало с мировым аграрным кризисом 70—80-х гг., который особенно сильно затронул Россию. Возможно, что кризис в определенной степени затормозил восстановление биологического статуса42.

Так или иначе, «с середины XIX в. до 1880-х гг. наблюдалось ухудшение питания низших и средних слоев деревни и низших слоев городского населения, т.е. большинства населения России; параллельно этому происходило уменьшение длины тела новобранцев и увеличение доли тех из них, которые забраковывались по медицинским соображениям для службы в армии. За 1854— 1874 гг., до введения всесословной воинской повинности, доля забракованных рекрутов возросла с 22,7 до 27%, а с 1874—1878 по 1899—1901 гг., когда действовали пониженные сравнительно с предшествующим периодом критерии физической годности к службе, — с 11,2 до 22,1%. Крестьянство, взятое в целом, между 1860-ми и 1890-ми гг. испытывало кризис платежеспособности вследствие тяжелых финансовых условий отмены крепостного права и роста малоземелья...

С конца XIX в. происходило улучшение питания, соответственно увеличивалась длина тела и уменьшался процент забракованных для службы в армии новобранцев»43.

В период 1890-х — 1910-х гг. питание населения улучшалось. Если в предшествующий период фиксируется «высокая и неустойчивая смертность», то с 1890-х — «устойчивое снижение смертности и повышение экономичности воспроизводства населения благодаря прогрессу в медицинском обслуживании...

С 1850-х до середины 1880-х гг. наблюдалось ухудшение здоровья населения, что проявлялось в повышении процента рекрутов, получивших временное или постоянное освобождение от военной службы по невозмужалости и недостатку роста (что часто бывает следствием недоедания), а также по состоянию здоровья: в 1863—1865 гг. было забраковано 24,4%, в 1881 — 1885 гг. — 41,3%; со второй половины 1880-х гг. процент забракованных стал уменьшаться и к 1911 — 1912 гг. упал до 28,4%»44.

Одной из постоянных тем в отечественной публицистике стала проблема вырождения русского народа, и главным аргументом в пользу этого мнения стали сведения о снижении физических кондиций рекрутов. По инерции жалобы продолжались до начала XX в., хотя уже в 1880-е гг. тенденция изменилась45.

Миронов подкрепляет свои выводы данными произведенного П.Грегори перерасчета национального дохода России за 1885— 1913 гг., свидетельствующего о существенном повышении расходов на личное потребление начиная со второй половины 1880-х гг.46

Сведения о потреблении городского и сельского населения в последней трети XIX — начале XX в. показывают, что «качество питания у горожан было выше, они потребляли больше продуктов животного происхождения, но по калорийности потребления они уступали крестьянам»47. Антропометрические показатели новобранцев 1866—1910 гг. рождения говорят о том, что «рост у крестьян прогрессировал быстрее, чем у москвичей и горожан вообще, что приводило к выравниванию длины тела и, следовательно, физиологического статуса у крестьян и горожан»48.

Итак, исследования Б. Н. Миронова также доказывают неосновательность тезиса о постоянно недоедающей, а тем более «голодающей» российской деревне конца XIX — начала XX в.

Выше было показано, что источники, на которых основываются подобные суждения, большей частью не репрезентативны. Нельзя признать состоятельной и методику обработки данных, по крайней мере в ряде случаев. К этому нужно добавить следующее соображение. Редкая работа, посвященная жизни пореформенной деревни, обходится без сопоставления сведений о душевом потреблении хлебов в разных странах. Россия в этих таблицах стабильно занимает последние места, а ее показатели на первый взгляд являются красноречивым укором «ненавистному политическому строю», цитируя Н.П. Макарова.

Однако у меня эти цифры не вызывают доверия, поскольку, когда производятся подобные подсчеты, принципиально важно, какую источниковую базу использует автор. То, что сказано в настоящей статье относительно недостоверности отечественной урожайной статистики, означает, в частности, следующее: большинство широко распространенных цифровых выкладок душевого потребления хлеба в России, фигурирующих в нашей историографии, неверны. И, кстати, совершенно неизвестно, задумывались ли авторы, приводящие в своих работах данные о душевом потреблении хлеба, о проблеме сопоставимости этих сведений, о том, одинаковой ли была методика подобных подсчетов в разных странах, или же они попросту некритически заимствовали материалы из соответствующей литературы. Сопоставимость расчетов как бы подразумевается сама собой, но так ли это на деле? Для автора этих строк после проведенного исследования очевидно, что данный сюжет требует обстоятельного изучения. О том же говорит и разнообразие мнений о нормах потребления (а также о размерах минимального прожиточного надела), содержащихся в новейшей работе В.Г. Тюкавкина. В частности, он приводил данные А.А. Кауфмана «о реальном личном потреблении хлеба на питание в начале XX в., которое составляло: в США — 7,2 пуда, в Англии — 9,4; во Франции — 12,3; в Германии — 14.2 и в России — 12 пудов на человека в год»49.

Нормы эти, по крайней мере для России, достаточно реальны, если исходить из того, что согласно Временным правилам 1900 г., вступившим в силу 1 января 1901 г., размер продовольственной ссуды не должен был превышать 1 пуда зерна в месяц на взрослого человека и полупуда — на детей в возрасте до 5 лет50.

Развивая данную тему, следует иметь в виду, что в стране к началу XX в. существовала исторически сложившаяся региональная структура потребления хлебов и картофеля, которая, несмотря на понятные изменения, в некоторых своих чертах сохранилась до наших дней.

Анализ данных о среднегодовом душевом потреблении некоторых хлебов в 1909—1913 гг., которые содержатся в издании «Производство, перевозки и потребление хлебов», дает богатую пищу для размышлений.

В 14 из 50 губерний Европейской России, практически образующих единый массив, протянувшийся с запада на восток, на душу населения приходилось в год от 1,3 до 1,73 пуда пшеницы. Эти губернии идут почти сплошной полосой от Виленской и Минской на западе до Симбирской на востоке и Вятской на северовостоке. Сюда относятся губернии Виленская, все белорусские, кроме Витебской (с потреблением 2,01 пуда), Псковская, Черниговская, Калужская, губернии Центрально-Черноземного района (ЦЧР) (кроме Курской и Воронежской), Пензенская и Симбирская, а также Вятская. Еще 9 губерний имеют показатели от 2 до 2,8 пуда: Ковенская и Гродненская из литовских, Витебская, Курская, Тверская, Новгородская, Вологодская, Олонецкая, Казанская. Объединяет перечисленные 23 губернии среди прочего тот факт, что из них лишь Тверская, да и то с оговорками, относится к числу промышленных. Есть и другие составляющие «общего знаменателя». Рассмотрим их.

От 3 до 5 пудов пшеницы в год составляло душевое потребление в прибалтийских, Архангельской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Уфимской, Волынской, Воронежской губерниях. Три первых — губернии с высокоразвитым сельским хозяйством, самым передовым в России по целому ряду показателей, и вместе с тем приморские. Это объединяет их с Архангельской. Из оставшихся 6 губерний три первых — промышленные, а три последних — северочерноземные.

От 5 до 7 пудов пшеницы на душу населения приходилось в среднем в год в столичных, Ярославской, Саратовской, Самарской и Киевской губерниях, то есть «городских» (с громадным городским населением) и промышленных, а также северочерноземных. К их числу я отношу Полтавскую и Подольскую губернии с потреблением от 7,4 до 8,01 пуда.

В остальных губерниях потребление колеблется от 9,2 до 13,3 пуда. Это новороссийские, Харьковская, Астраханская, Пермская и Оренбургская, т.е. в большинстве своем южночерноземные губернии, которые давали основную массу пшеницы, производимой в 50 губерниях.

Нетрудно заметить, что разрыв между губерниями высшей и низшей категорий потребления огромен. А ведь это ситуация, зафиксированная в предвоенное пятилетие, т.е. после немалого роста внутреннего потребления пшеницы, к тому же и в удачный по объемам урожаев период. Однако не будем торопиться с выводами.

Обратимся теперь к вопросу о среднегодовом душевом потреблении картофеля в те же годы. Мы видим картину, почти зеркальную только что описанной. Европейскую Россию с севера и востока полукругом окружает сплошной пояс из 10 губерний, где потребление картофеля составляет менее 5 пудов на душу населения: все северные, приуральские, Нижегородская, нижневолжские губернии, кроме Саратовской (4,99?); к их числу относятся также Екатеринославская и Бессарабская.

В 12 губерниях этот показатель колебался от 5 до 9,99 пуда. Это новороссийские губернии, кроме указанных выше, юго-западные, кроме Волынской, Харьковская, Саратовская, Симбирская, обе столичных, Тверская и Новгородская.

В большинстве случаев низкий уровень потребления пшеницы соответствует высокому душевому потреблению картофеля. Это лучше всего заметно на белорусских, литовских, прибалтийских и большей части губерний ЦЧР. Например, в Черниговской губернии среднегодовое потребление пшеницы в 1909—1913 гг. составляло 1,3 пуда, а картофеля — 21,5 пуда, в Могилевской 1,6 и 25 пудов соответственно, в Минской — 1,6 и 31,4 пуда и т.д. В то же время в Екатеринославской губернии на 1 человека приходилось в год в среднем 12,4 пуда пшеницы, но лишь 3,4 пуда картофеля, в Бессарабской — 10,13 и 2,89 пуда, Оренбургской — 13,27 и 3,4 пуда соответственно и т.д.

Рассмотрим теперь потребление ржи. Внутри массива с показателями выше 150 кг две столичные губернии имеют идентичные показатели — 136 кг (8,32 и 8,33 пуда), что подтверждает мысль Б.Д. Бруцкуса о снижении потребления ржи в северных губерниях Европейской России, преимущественно с развитым городским населением. Свыше 150 кг ржи в год потреблялось в 31 губернии Европейской России, преимущественно нечерноземных, образующих сплошной массив (исключая Московскую). При этом в 21 из них потребление пшеницы составляло менее 3 пудов на душу населения, а более высокие показатели потребления пшеницы — у остальных 10 губерний Центрально-промышленного района (ЦПР), прибалтийских, а также Воронежской и Саратовской. То есть области наибольшего потребления ржи — это одновременно и районы наименьшего потребления пшеницы.

Едва ли к этим данным требуется подробный комментарий. Замечу при этом, что хотя проблема в целом пока далека от решения, но уже и теперь вполне очевидна несостоятельность «валового», «среднестатитического» подхода к ней.

Анализ региональной структуры потребления пищевых продуктов — источников углеводов невозможен без привлечения данных о так называемых 2-степенных хлебах. Так, в Казанской, Самарской и Уфимской губерниях потребление картофеля было низким (соответственно 3,3, 4,01, 3,7 пуда на человека). Весьма вероятно, что в определенной степени это могло компенсироваться тем, что в названных губерниях выращивалось полбы больше, чем во всей остальной империи. То же, несомненно, касается проса и пшена, гречки и гороха, кукурузы и чечевицы, существование которых традиционная историография попросту игнорирует. А между тем в некоторых губерниях они играли важную роль в рационе. Как можно без учета 2-степенных хлебов объяснить, например, тот загадочный на первый взгляд факт, что потребление всех главных хлебов в Терской области в 1909—1913 гг. составило лишь 12,34 пуда на душу совсем не бедствующего населения (минимальный показатель по Европейской России)? Эти обстоятельства, в частности, необходимо иметь в виду, рассуждая о такой сложной и деликатной материи, как потребление хлебных продуктов.

Кстати, в современной поваренной книге говорится, что в 100 граммах картофеля содержится 20 граммов углеводов, а в ржаном хлебе — 42—45, пшеничном — 43—5051. То есть отношение пищевой ценности картофеля и хлеба вовсе не 3:1, как принято считать в отечественной историографии, а 2—2,5:1. А это дает существенную разницу. Пример этот важен, поскольку не всем известно, что наука о питании за 100 последних лет не стояла на месте.

Направление эволюции потребления зерновых хлебов в России и факторы, влияющие на нее, были в России теми же, что и во многих странах Европы. Повсюду основной первоначально является та культура, которая оптимально соответствует природным условиям, а значит, обходится дешевле. С этим, в частности, связано преобладание ржи в Нечерноземье и в северочерноземных губерниях. Население Степного Юга России (как и Южной Европы) питалось пшеничным хлебом. Хлеб дополнялся кашами и крупами из пшеницы, ячменя, гречихи, проса, кукурузы, а также бобовыми, прежде всего горохом.

Рост благосостояния населения приводит к постепенной замене ржаного хлеба пшеничным. Англия, где рожь когда-то была основным хлебом, в рассматриваемый период питалась уже исключительно пшеничным хлебом. В Германии доля пшеницы в рационе быстро росла, хотя ржаной хлеб еще преобладал52. Ф. Бродель говорит о том, что во Франции «господство» белого хлеба «устанавливалось медленно, и окончательно он восторжествовал не раньше конца XIX века. До тех пор он оставался роскошью, не доступной городской бедноте, а для деревенских жителей зачастую и вовсе невиданной»53.

В нашей статье показано, что аналогичные тенденции активно развивались и в России, притом не только в губерниях со значительным городским населением или с развитой промышленностью, но и в нечерноземной полосе в целом: транспортная статистика фиксирует постепенное снижение товарного значения ржи в начале XX в. и параллельный рост внутреннего рынка для пшеницы.

Суммируем вышесказанное. Подходы дореволюционных народнических публицистов и некоторых ученых-аграрников к проблеме питания российского крестьянства, некритически воспринятые советской историографией, не могут быть признаны основательными как в силу нерепрезентативности Источниковой базы, на которой основываются их построения, так и ввиду частого несоответствия этих построений реальным фактам.

* * *

Теперь обратимся к вопросу о «голодном экспорте».

Прежде, чем напомнить, при каких обстоятельствах термин «голодный экспорт» получил наконец-то вполне оправданное для обыденного сознания бытование, а случилось это в 1891 г., необходимо заметить, что неурожаи и голод являются неизбежными спутниками того или иного народа до достижения им определенной стадии социально-экономического развития. Поскольку поведение людей в период голода в общем схоже в разных странах в разные периоды истории, то и способы борьбы с ним были более или менее похожи. В Европе, как и в России, также создавали хлебозапасные магазины, принимали жестокие меры против спекулянтов, фиксировали цены, запрещали не только экспорт хлеба, но и вывоз его в другие провинции. При этом даже в Новой истории Европы, не говоря о средневековье и античности, бывали сильнейшие голодовки. Достаточно вспомнить, что во время голода, поразившего Германию в 1771 — 1772 гг., в Саксонии погибло от голода примерно 150 тыс. чел., а в Богемии — от болезней, возникших вследствие его, — 180 тыс. чел. В Шлезвиге в 1847—1848 гг. от голодного тифа население сократилось на 10%. Болезнь картофеля в Ирландии в 1846—1847 гг. унесла жизни более 1 млн чел.54

Однако к рассматриваемому периоду эта полоса в жизни Европы давно закончилась. Никакой продовольственной организации в Западной Европе не было. При этом, естественно, там бывали засухи, недороды и пр., но голодная смерть ушла в предания. Уровень агрикультуры значительно повысился и во всяком случае был несопоставим с российским. Население научилось само справляться с проблемами, а если, что было крайне редко, бедствие принимало экстраординарный характер, то правительство оказывало помощь ему, но совсем иначе, чем в России.

Психологический фон, на котором возникла идея «голодного экспорта», совершенно понятен, и ее появление в каком-то смысле закономерно. Неурожаи были обычным явлением в пореформенной России, а после голода 1891 г. сильные неурожаи повторялись в 1892, 1897 и 1902 гг. (1906, 1908). Из-за недостатка запасов каждый неурожай вел к голоду или создавал его угрозу, а правительство должно было выделять продовольственную помощь, чтобы спасти население.

Легко представить, как воспринимало в этих условиях экспорт хлеба общественное мнение, которое редко бывает компетентно в экономических проблемах. Так что мысль о «голодном экспорте» во многом была естественной эмоциональной реакцией людей, отнюдь не равнодушных к судьбам своей страны и ее граждан, но в то же время слабо понимающих, почему на самой плодородной в Европе почве собирают самые низкие урожаи.

Вместе с тем очевидно, что сама постановка вопроса о «голодном экспорте» имеет вполне провокационный характер: подразумевается некий, пусть и не всемирный, но заговор против нормального питания российского крестьянства. Если довести идеи народнической публицистики до логического конца (или абсурда, что в данном случае одно и то же), то придется признать, что одной из приоритетных задач правительства Российской империи было максимальное ухудшение положения собственного народа. И для этого в числе других средств оно использовало экспорт хлеба.

Нельзя не заметить, что при таком подходе экспорт хлеба рассматривается не просто как главная, но чуть ли не как единственная причина недоедания российских крестьян. То есть если бы хлеб не вывозили, то крестьяне питались бы нормально.

Так ли это?

Попробуем ответить на данный вопрос в той мере, в какой это позволяет сделать объем настоящей работы. Начнем с конкретной ситуации, когда правительство в лице министра финансов И.А. Вышнеградского действительно поспособствовало углублению кризисной ситуации на хлебном рынке страны.

Вот как описывает А.С. Ермолов «бедственный и фатальный в истории продовольственного дела 1891 год»: «Зловещие признаки грядущего бедствия стали проявляться уже с осени и даже с лета предыдущего 1890 года, ознаменовавшихся засухою, которая, начавшись со второй половины июня, продолжалась затем в некоторых губерниях до конца сентября... На многих полях озимые посевы не были с осени произведены... Затем с первой половины мая началась засуха, сопровождавшаяся страшными жарами (до 30 градусов Реомюра в тени) и продолжавшаяся более трех недель. Потом опять холода с морозными утренниками, за ними вновь жары с сильными юго-восточными ветрами, так называемыми суховеями, которые уносили из почвы последние остатки влаги и подсушивали, зажаривали на корню чахлую и без того растительность»55. При этом начиная с весны 1891 г. цены на хлеб, стоявшие до того на довольно низком уровне, стали быстро расти, и одновременно появился усиленный спрос на хлеб для экспорта.

«Как раз в это время, именно в половине мая, — продолжает Ермолов, — мне пришлось... по служебному поручению... не имевшему ничего общего с вопросом об урожае или неурожае, объехать некоторые южные и юго-восточные губернии России и посетить многие сельские местности. Картина, которая передо мною расстилалась, была ужасна и заставляла содрогаться за будущее. Не только полевые растения, но даже сорные травы, даже вековые деревья не могли противостоять этим губительным метеорологическим условиям. Поля в большинстве местностей оставались черными, луга и степи были выжжены и желтели, деревья подсыхали и гибли целыми десятками. Солнце на небе было красно вследствие носившихся над землею облаков пыли, пыльные вихри столбами кружились над оголенными полями и степями. Люди приуныли в ожидании неминуемой невзгоды.

А между тем в это самое время, переезжая из одной губернии в другую, с юга Воронежской губернии до Саратовской и Самарской по железной дороге, я в вагоне читал в газетах заведомо для меня инспирированные статьи, в которых сельским хозяевам рекомендовалось возможно скорее воспользоваться поднявшимися ценами на хлеб и усилившимся на него заграничным спросом, чтобы выгодно реализовать накопившиеся у них за прежние годы запасы, — советовалось вывозить за границу как можно больше хлеба для улучшения нашего торгового баланса... Можно судить о том, какое впечатление при виде развертывавшихся передо мною картин эти статьи тогда на меня производили...

По возвращении в Петербург, я счел себя обязанным немедленно представить моему непосредственному начальнику, министру финансов И.А. Вышнеградскому, записку, в которой красноречиво описывал все виденные мною ужасные картины. Записки этой у меня не сохранилось, но я как теперь помню, что она заканчивалась словами: "На Россию надвигается страшный призрак голода, — необходимо теперь же, пока не поздно, принять самые решительные меры для предупреждения грядущего бедствия".

И.А. Вышнеградский остался моими зловещими предсказаниями очень недоволен, взял у меня из рук записку и при мне запер ее в ящик своего письменного стола, сказав: "Из этого ящика ваша записка не выйдет, ни один человек не должен о ней знать, — иначе вы мне все курсы испортите"; и я сам убедился потом, что моя записка действительно вплоть до осени из его стола не выходила, а между тем тот же Вышнеградский спустя два месяца вынужден был запретить вывоз хлеба из России, не думая уже более ни о поддержании торгового баланса, ни о курсах, — и, быть может, от этого запрета Россия еще более пострадала, нежели потерпела бы от последствий неурожая, если бы для борьбы с ним были своевременно приняты меры, если бы заботились не о том, чтобы, стоя у преддверья голодного года, как можно больше выпустить хлеба за границу, а, напротив, запасти его возможно раньше и больше для нужд нашего собственного населения. А после нам уже и от американцев пришлось с благодарностью принимать присланные ими на пароходах грузы пожертвованного в пользу наших голодающих хлеба»56.

Между тем едва ли запрет вывоза всех хлебов, сопровождавшийся потрясением всей хлебной торговли и еще пагубнее отразившийся на ней впоследствии, оказали сколько-нибудь позитивное воздействие на хлебные цены. Они продолжали неуклонно расти вплоть до весны 1892 года, когда началось довольно быстрое их падение, притом что до нового урожая было еще далеко57.

Итак, налицо вопиющая некомпетентность министра финансов Вышнеградского, комментировать которую как-то даже и неловко. Но комплекс вопросов, связанных с голодом 1891 г., этим не исчерпывается.

Была ли возможность избежать бедствий, помимо принятия своевременных мер правительством? Была.

На 1 января 1891 г. сумма продовольственного капитала в Европейской России обеспечивалось наличным денежным фондом в 48,6 млн руб., считая капиталы общеимперский, губернские и общественные. При этом в долгах за населением числилось 29,7 млн руб., а общий оборотный денежный продовольственный фонд составлял 78,3 млн руб. Однако продовольственные средства страны этой огромной суммой далеко не исчерпывались, поскольку к ним нужно добавить еще натуральные хлебные запасы. Их наличный объем составлял по 49 губерниям Европейской России 94,4 млн пудов хлеба, в том числе 71,6 млн пудов озимого и 22,8 млн пудов ярового. В долгах же за населением числилось 125,4 млн пудов хлеба (озимого 96,5 млн пудов и ярового 28,9 млн пудов)58.

«Таким образом, — писал А.С. Ермолов, — весь оборотный фонд натуральных запасов выражался в колоссальной цифре 219796,207 пудов хлеба, озимого и ярового вместе. Казалось бы, что с таким денежным и натуральным запасом продовольственные нужды населения могли почитаться обеспеченными, но не то было в действительности и не то оказалось на деле в злополучном 1891 году»59.

Приведенные данные Ермолов почерпнул из ведомостей, представленных в то время МВД Комитету министров. И, согласно другому, также «отчасти официальному источнику (Сборник правил по обеспечению народного продовольствия. Вып. 1, Г.Савича. П6., 1892), когда настал бедственный год, оказалось, что во всех пострадавших от неурожая губерниях состояние хлебных запасов в общественных магазинах было в высшей степени неисправное. Общий размер этих запасов не составлял в сложности и 25% нормального, требуемого по закону количества, а в некоторых губерниях, как, например, в Казанской, Рязанской, Самарской, Уфимской, оказалось налицо не свыше 15%, в Тульской — даже всего 5%. Благодаря этому, когда нагрянула беда, потребного для населения хлеба, на который по закону, прежде всего, следовало рассчитывать. на месте в магазинах не оказалось и пришлось немедленно приступить к спешной закупке его у торговцев, не замедливших этим воспользоваться, чтобы неимоверно поднять цены. На покупку хлеба, потребного для обеспечения населения, и были правительством представлены в распоряжение земств широкие средства, но они использовали их далеко не успешно, чем и вызвали впоследствии нарекания на всю деятельность земских учреждений по продовольственной части и привели к тому, что впоследствии они были от этого дела почти совсем устранены.

По расчетам ЦСК, в пострадавших от неурожая губерниях должно было находиться в наличности у владельцев-некрестьян до 115 млн пуд, хлеба, и этого количества было бы достаточно, чтобы прокормить местное население до нового урожая, а потому местным деятелям необходимо было прежде всего обратиться к этим запасам, которые были бы у них под рукою, дома. Между тем, они этого не сделали, или, вернее, далеко не в полной мере исчерпали местные запасы, и вскоре началась та хлебная вакханалия, которая характеризует собою продовольственную кампанию 1891 — 1892 годов»60.

Однако, когда возникла необходимость перевозок огромных объемов зерна на большие расстояния (например, с Кавказа в Уфимскую губернию), выяснилось, что железные дороги не в состоянии справиться с быстрой единовременной транспортировкой столь больших количеств хлебных грузов. Это сильно затормозило ход дел и привело к еще большей панике61. При этом, в то самое время, когда разные губернии закупали хлеб в других, часто отдаленных районах, эти же самые губернии продавали свой собственный хлеб в соседние и более дальние губернии. Есть немало удивительных на первый взгляд данных, свидетельствующих «о том невероятном сумбуре, который господствовал тогда в деле заготовки и перевозки хлеба и за который должно было бы поплатиться население, если бы все издержанные на продовольствие его суммы были бы с него впоследствии взысканы, как следовало по закону»62.

Но сейчас важно не столько то, что дело велось плохо. Некомпетентность властей всех уровней очевидна, однако ясно, что если бы магазины были «в порядке», если бы имелось то количество хлеба, которое должно было быть в них по закону, то ужасов голода 1891 г. удалось бы избежать или, во всяком случае, сильно их уменьшить. Разумеется, это не снимает вины с Вышнеградского, однако, видимо, поворачивает проблему в иную плоскость, несколько уменьшая степень его авантюризма. Как министр финансов, он не мог не знать величины положенного по закону продовольственного капитала и объема необходимых натуральных запасов и, естественно, должен был на них рассчитывать, проводя свою безответственную, как выяснилось, агитацию за усиление вывоза. Если, конечно, все же не исходить из идеи, что он хотел уморить русский народ. Следовательно, голод возник не от одного только бездумного форсирования экспорта хлеба.

Неурожаи в России случались и до 1891 г., но, видимо, ситуация именно этого года в общественном сознании стала восприниматься как константа. Отныне и до конца времен экспорт хлеба из России мог быть только «голодным» и никаким иным.

Неурожай 1906 г. имел другую предысторию. Поначалу виды на урожай были очень хороши. Зима была «ровная, мягкая и почти без оттепелей». Но весна наступила значительно раньше обычного, «при первом вскрытии весны» озими в большинстве губерний вышли из-под снега без особых повреждений. Лишь в Казанской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Самарской губерниях и в Области войска Донского озимые оказались посредственными. Сначала там они хорошо было пошли в рост, но с середины апреля установилась жаркая погода с сильными иссушающими почву ветрами, которая очень скоро негативно повлияла на состояние озимых посевов. «Хлеба приостановились в росте, начали редеть, заостряться, желтеть и, будучи не выше 1/2—1 аршина, выкинули тощий колос. От жары и бездождья все было выжжено и посохло. На остальном пространстве России озими находились сперва в удовлетворительном состоянии, но весенняя засуха вскоре стала во всем среднем и восточном районе губительно действовать и на них.

Посев яровых начался значительно ранее обыкновенного и прошел при сравнительно благоприятных условиях: благодаря значительному запасу влаги в почве они почти повсеместно дали дружные всходы, но посевы более поздние вследствие наступившей засухи всходили неравномерно либо даже вовсе не дали всходов. Особенно плохи были всходы на крестьянских землях, которые остались с осени, как водится, невспаханными. Весною же, вместо того чтобы воспользоваться лучшим для ярового хлеба временем посева, когда еще земля оставалась влажною, крестьяне до Пасхи обсеяться не успели, а потом праздновали всю Пасху, где восемь, а где и десять дней, считая вместе с последними днями Страстной недели, и сеять начали только с Фоминой. Но это уже было слишком поздно, земля успела просохнуть, и, благодаря такому продолжительному празднованию в самую горячую пору ярового посева, лучшее для него время было упущено. Между тем известно, что "весенний день год кормит", "весною часом опоздано — годом не наверстаешь". Но перед закоснелым обычаем русского народа во время Пасхи целую неделю, а то и более, сидеть сложа руки и гулять бессильны и эти мудрые поучения стародавней народной мудрости... Чем дальше подвигалась весна, тем положение все более изменялось к худшему»63.

Полагаю, к описанной Ермоловым ситуации экспорт хлеба имеет весьма косвенное отношение.

На самом же деле, идея «голодного экспорта» попросту уводит от реальных причин неурожаев, так же, как, например, тезис о малоземелье скрывает истинную подоплеку аграрного кризиса в России конца XIX — начала XX вв. Логика здесь примерно та же, как если бы мы считали причиной пороков современного коммунального хозяйства, и в частности того, что ежегодно тысячи людей мерзнут зимой, экспорт нефти и газа. В рамках этой логики крайне трудно ответить на очень простые вопросы. Например, такой: почему в период любого неурожая (в обычные годы, впрочем, часто тоже) сборы на помещичьих землях, как правило, были выше, чем на крестьянских? Так, описывая неурожай 1897 г., А.С. Ермолов пишет: «В этом году, как и во всех предшествовавших и во всех последовавших неурожайных годах, было отмечено, что урожаи на владельческих землях были выше, чем на крестьянских. Лучшее удобрение, лучшая обработка и лучшие семена были тому причиной... В 1897 году разница между урожайностью крестьянских и владельческих земель сказалась особенно резко. В пределах Центрального черноземного района, например, недобор на помещичьих землях против среднего урожая колебался для ржи от 29 до 50%, составляя в среднем 39%, а для овса — от 4 до 51%, в среднем 40%, тогда как у крестьян недобор составлял для ржи 46%, для овса 59%. Особенно подчеркиваю этот факт потому, что, как известно, в новейшее время, когда явилась теория принудительного отчуждения земель у частных владельцев в пользу крестьян, некоторые последователи этой теории стали отрицать разницу в урожайности помещичьих земель и крестьянских, доказывая, что и техника земледелия у большинства частных владельцев почти ничем не отличается от крестьянской. Другие доказывали, что если некоторая ничтожная разница и есть, то она объясняется тем, что помещики взяли себе при освобождении лучшие земли, а крестьянам отвели худшие. Но едва ли такое объяснение нужно и опровергать. Иногда, стоит только проехать по меже, отделяющей помещичью землю от крестьянской, чтобы на глаз заметить резкую разницу в состоянии хлебов на той и другой, тогда как разницы в качестве почвы по ту и другую сторону межи, очевидно, быть не может»64.

Характеристика неурожая 1906 г. завершается обращением к этой же теме: «Повсеместно почти замечалась большая разница в урожайности на полях помещичьих и крестьянских, даже при равных условиях расположения, почвы и погоды. Это свидетельствует о том, что неурожай зависел не только "от Бога", но и от разницы в обработке полей, в уходе за землею, в своевременности работ. Во многих местах на помещичьих землях рожь дала, по меньшей мере, вдвое, а местами и втрое более, нежели на крестьянских...

В некоторых местах, в районе пострадавших от неурожая губерний, был сделан подсчет, что если бы на крестьянских полях урожаи были только равны помещичьим, то и в 1906 году голода бы не было, крестьяне прокормились бы своим хлебом и правительству не пришлось бы затрачивать с весьма малою надеждою на возврат выданных ссуд колоссальные суммы на воспособление пострадавшему от неурожая населению»65.

Во время неурожая 1908 г. ситуация повторилась вновь: «Поразительную разницу, также значительно большую, нежели обычно, дали урожаи на помещичьих и крестьянских надельных землях... даже в самых неурожайных уездах, Царицынском и Камышинском, частновладельческие земли дали больше крестьянских на 12,5—18% [по ржи]. Еще большая разница замечается тут в некоторых уездах в отношении овса... десятина частновладельческой [земли] при посеве 7 пудов дала 27,3 пуда, т.е. больше, чем вчетверо, против крестьянской земли. Это подтверждает много раз сказанное мною выше, что если бы крестьяне на своих землях получали столько же, сколько дают земли частновладельческие, то и при недороде, постигающем вследствие неблагоприятных метеорологических условий и те, и другие, все же они собирали бы достаточно, чтобы прокормиться, не было бы ни голодовок, ни необходимости кормежки на казенный счет.

...За немногими единичными исключениями... урожай был везде на частновладельческих землях выше, нежели на крестьянских, но разница эта особенно ощутительна в губерниях с общинным землевладением и с плодородною почвою, т.е. там, где землевладелец на своей земле не хозяин, потому что она в любое время может быть у него отнята и передана другому, и где крестьяне все свои надежды возлагают на Божью волю, — Бог захочет, так и на камушке родится хлеб...»66

Далее. Почему находившиеся в абсолютно одинаковых с точки зрения почвы и климата хозяйства немцев-колонистов в несравненно меньшей степени испытывали воздействие неурожая?

Вот что говорит на этот счет Ермолов: «Следует заметить еще, что у немецких колонистов, которых немало в приволжских губерниях, земли обрабатываются гораздо лучше и урожаи на них приближаются к помещичьим. То же было и в 1906 году, и потому к правительственной или посторонней благотворительной помощи они почти не прибегали. В отношении же беднейших своих сочленов, действительно нуждающихся, у колонистов получила широкое развитие взаимная самопомощь, которая у русских крестьян, как известно, отсутствует совершенно, несмотря на общинное начало, которое, по мнению поборников общины, должно было способствовать ее развитию»67.

Еще один вопрос. Почему в период неурожая равно страдают и мало- и многоземельные хозяйства?

Процитирую Ермолова: «Не оправдалось в 1906 году также и очень распространенное теперь мнение, что все бедствия сельского населения являются последствием крестьянского малоземелья.

Именно оказалось, что степень нужды населения не находилась ни в какой зависимости от размеров крестьянского землевладения. В числе пострадавших и требовавших правительственной помощи фигурировали одинаково крестьяне и с малыми, и с большими наделами, которые в некоторых уездах Самарской губернии доходят иногда до 50 дес. на двор, а у башкир в Уфимской губернии есть наделы и в 100 дес. Правда, что башкиры из этой площади обрабатывают, и то кое-как, лишь самую незначительную часть, а остальное либо сдают в аренду русским, либо и совсем оставляют лежать втуне. И у этих-то широко обеспеченных инородцев всего более, как известно, развивалась цинга, и нужда у них была всего острее»68.

На эти и другие вопросы ответить в рамках обычной чернобелой логики, сводящей причины бедствий крестьян к тривиальным и к тому же совершенно неверным постулатам типа «голодного экспорта», невозможно.

Подводя итог своему анализу проблемы неурожаев в России конца XIX — начала XX вв., Ермолов резюмирует: «Мерило неурожайное в разных местностях России совершенно различно, и то, что в Царстве Польском рассматривается уже как неурожай или, по крайней мере, недород, то у нас, на нашем благодатном черноземе, считалось бы урожаем выше среднего и даже хорошим. И тогда как у нас при неурожае разница в сборе на частновладельческих и крестьянских землях, по качеству, конечно, совершенно одинаковых, и при одинаковых же метеорологических условиях доходит в среднем по губерниям до 60—75 и даже до 100%, там, на почве от природы бедной, песчаной, нередко болотистой, — разница составляет 7—20 и самое большое 23%.

Правда, что там, собственно говоря, и нет того вида землевладения, которое называется крестьянским, нет и общинного владения, — а есть хозяйство мелкое, столь же способное к улучшению, столь же культурное, как и хозяйство крупное и среднее. Дело, значит, не в почве и даже не в климате, а в самом хозяине-земледельце, который у нас во внутренних губерниях России рассчитывает только на Божью волю да на царскую милость в виде кормежки на казенный счет, тогда как в наших же северо- и юго-западных губерниях и в Царстве Польском он более всего полагается на свой труд, на свое уменье, дающее ему силу побеждать природу, а не быть побежденным ею, не пытаясь даже вступать с нею в борьбу, чтобы преодолеть неблагоприятные для него природные условия»69.