Я родился в 1924 году в городе Костроме. В семье я был единственным ребенком. Мой отец, бывший подпоручик царской армии, преподавал физику в школе ФЗО. В 1930 году отцу дали пять лет. Три с половиной года просидел — отпустили. В лагере он был заместителем начальника электростанции Кузнецкого бассейна. Как он потом говорил: «Мне там доверяли так, как на гражданке уже не доверят». В Кострому он уже не вернулся — мы переехали в Ката-курган. Оттуда мы с ним ушли на войну. Он погиб под Полтавой при штурме села Жоржевка. По официальным данным, пропал без вести. Но комсомольцы, когда хоронили убитых, нашли у него письмо и переслали матери.

Война началась, когда я окончил 9 классов. Все рванулись в военкоматы, лишь бы взяли, ну, я тоже. День рождения у меня 3 января — я почти 1923 года. Но меня все равно не взяли. Только по окончании школы, 20 сентября 1942 года, меня мобилизовали. Отправили в Ташкентское пулеметно-минометное училище. Там за три месяца из нас должны были сделать лейтенантов. В училище мне присвоили звание сержанта, и я стал командиром отделения. Мы уже сдавали экзамены, когда наш курс бросили под Сталинград. Причем отделение отправили, а меня как отличника оставили, чтобы я досдал экзамены. Но я рвался ехать со всеми — оставляли не только отличников, но и блатных, и мне не хотелось, чтобы обо мне думали как о дезертире. Я больше десяти раз ходил к начальнику училища, просил, чтобы меня отправили с ребятами. Он меня выгонял, говорил, что я больше принесу пользы на фронте, будучи лейтенантом. В какой-то момент он не выдержал, выругался и занес меня в список отбывающих на фронт.

Когда мы прибыли под Сталинград, потребность в таком количестве квалифицированных пулеметчиков и минометчиков отпала. Нас и еще эшелон узбеков просто влили в 252-ю стрелковую дивизию, потрепанную в боях. Разбросали курсантов кого куда. Я пошел в полковую разведку — там больше сам думаешь, чем кто-то за тебя. Со мной пошли и все ребята моего отделения.

— Чему учили в Ташкентском пехотном училище?

— Начальником училища был полковник Мешечкин, пришедший с фронта после ранения в живот. Занятия по 12 часов… Все на воздухе, невзирая на погоду! В Ташкенте тоже зима не сахар: и слякоть, и дождь, и снег. Топографию надо бы в классе преподавать, а мы — на улице. Преподаватель стоит, дрожит, мы все дрожим, а он нам рассказывает всякие координаты. Я учился на командира взвода пулеметов «Максим». У пулемета 22 типа задержек. Самое трудное — снаряжать матерчатую ленту. Никаких машинок не было. Ограничителей нет — все на глазок. Чуть перекосил — его заело. Да еще он тяжеленный, гад. Марш-броски… Я физически был крепкий. У нас от роты надо было отправить взвод на соревнования — с полной выкладкой бежать 20 километров. Мы заняли первое место! Нас потом хорошо покормили. Хлеб был, что-то мясное было, но все равно не хватало — такая страшная физическая нагрузка. Когда назначали отделение дежурным по кухне, я съедал котелок супа и котелок каши за раз. Как-то раз нас послали разгружать эшелон со свиными тушами. У каждого был нож, и каждый что-то отрезал от свиньи. Один раз послали в погреб, разгружать бочки с топленым салом. Мы голодные. В подвале была капуста и эти бочки. Расковыряли одну. Много ли сожрешь его без хлеба?! Давай с капустой его жрать! Все попали в госпиталь, кроме меня, желудок оказался крепче всех. Но сливочное масло до сих пор не могу есть. Настроение в училище было нормальное — быстрее на фронт!

Попали мы на Курскую дугу. В самую мешанину. За три дня боев в ротах из 100–120 человек осталось по 5–10 человек. В этой катавасии мое отделение получило первое задание — по возможности связаться с соседями и взять «языка». Надо сказать, что в отделении, кроме курсантов, был здоровый парень Федя, который недавно освободился после вооруженного ограбления ювелирного магазина. И один казак после госпиталя. Мы пришли в окопы. Пехота обрадовалась: «О! Пополнение! восемь человек!» — «Нет, ребята, мы на задание. Надо взять «языка». — «Не возьмете: растянули колючую проволоку, оставили только коридоры, чтобы им можно было ходить в атаки. Подходы заминированы. Против каждого коридора по два пулеметчика. Кроме того, перед пулеметами в боевом охранении автоматчики. В общем, не пройдете».

Я подумал: «Всем идти — погибнем, а ничего не сделаем». Говорю: «Кто пойдет со мной?» Все подняли руки, даже кто и не хотел. «Федя, полезли с тобой. Пойдем прямо на пулеметчиков. С двумя справимся».

Август. Трава сухая. Немцы ракету пустят и стреляют. Ракета потухнет — затишье, и мы ползем. Автоматчиков в охранении мы проползли. До окопа оставалось метров двадцать. Только потухла ракета, я приподнялся на локтях — посмотреть, увидел, что за пулеметом действительно два человека. Еще подумал: как-нибудь с ними справимся. Может быть, трава хрустнула или автоматчик наобум очередь дал. Только одна пуля попала в меня, вошла в правую лопатку, из левой вышла, зацепив левое легкое. И так стало обидно: на первом задании, ни разу не выстрелил по врагу, а уже готов! Кровь хлынула изо рта, и я потерял сознание. А потом чувствую, что сознание проясняется, но говорить не могу, изо рта кровь идет, руки не работают — прострелены лопатки. Я сам «язык» — приполз прямо к немцам, бери — не хочу. У меня и гранаты, и пистолет, а застрелиться не могу. Потом чувствую, меня кто-то сзади за ноги берет и тащит. Федя! Сам отползет, меня подтянет, отползет, подтянет. Так в какую-то воронку он меня спустил. Я хриплю. Говорит: «Славка, что с тобой?» Разорвал гимнастерку — там дырки и кровь. «У тебя пуля насквозь, ты умрешь». Я замотал головой: нет, не умру. Он меня перевязал. Говорит: «Поползу за ребятами, а то один я не вытащу тебя». Приползли ребята, положили меня на плащ-палатку. И побежали, потому что ползти — это длинная история, а ночь на исходе. Как только ракета потухнет, они встают во весь рост и бегом. Ракета щелк, они меня бросают… Я помню только первый бросок, после него я в сознание пришел уже в наших окопах. В общем, вытащили меня. Принесли, положили с тяжелоранеными. На задание шли без документов, без знаков отличия… Ребята обещали отправить документы в санроту, а сами ушли докладывать, что не смогли выполнить задание, что я ранен. Тут прибегает какой-то лейтенант: «Срочно вывозите тяжелораненых, нас окружают немцы! Осталась одна дорога и та простреливается!» Положили меня и еще двух человек на двуколку без рессор с большими колесами. Ездовой старичок по этой простреливаемой дороге галопом как дал! Помню только первую кочку… Очухался уже в санроте. В санроту пришли ребята, принесли документы. Из санроты меня в госпиталь, в Борисоглебск. Там пролежал недолго, и меня перевели в команду выздоравливающих на станции Хреновая. У меня одышка, а меня уже выписали! Говорю: «Я еще и дышать толком не могу. Куда вы меня выписываете?!» — «Ничего, если второй раз ранят — придешь, долечишься. А если убьют — чего лечить?» Юморной врач попался.

Набрался нас таких выздоравливающих целый взвод, и привезли нас в запасной полк. Не полк, а лагерь какой-то. Территория огорожена колючей проволокой. Длинные столы под открытым небом для питания. Мисок нет, ложек нет. Приносят бачок первого на 20 человек и два бачка второго — каши. Должны съесть за определенное время. Потом команда: «Выходи строиться!» Приходят следующие. На помойке все собирают консервные банки, делают из них котелки. Кто прямо в пилотку наливает — жрать охота. Я познакомился с разведчиком Яшей, тоже после ранения. Мы решили, что это не по нам. Сделали подкоп под проволокой и пошли по огородам. Где картошки накопаем, где свеклы. Варили в котелках, сделанных из больших консервных банок. Приезжают покупатели: «Летчики! Танкисты! Артиллеристы!» Все шаг вперед, лишь бы вырваться оттуда, потом разберемся, что к чему. Нас с Яшей отобрали в пехоту и — на форсирование Днепра… Меня, как обстрелянного, назначили помкомвзвода. Командир взвода, лейтенант, говорит: «Я тебя в рожу запомню, а ты запомни рожи всех командиров отделений, а они пускай своих тоже запомнят, иначе мы друг друга не найдем». Раздали винтовки, автомат у меня и у командира взвода. Все оружие заржавевшее. Его собрали с поля боя и нам дали. Мой автомат стрелял одиночными. У лейтенанта — короткими очередями. Один из старичков говорит: «Подойди, не знаю, как из винтовки стрелять». — «Вот ты дожил до таких лет и не знаешь». Беру винтовку, дергаю затвор раз, раз — не открывается! Я попытался ногой — не получается… Вот с таким оружием мы форсировали Днепр.

Подошли к реке ночью. Тьма кромешная. Только ракеты немцы вешают. При их свете погрузились на понтон.

Саперы ногами его оттолкнули: «Вперед, пехота, — на том берегу немцы». С юмором ребята.

Самолеты летают, ракеты вешают и бомбят Днепр. С берега обстреливают. Перед посадкой договорились с лейтенантом, чтобы ни одного выстрела с нашего понтона не было. Гребем тихо, пусть думают, что на понтоне все убиты или он просто плывет без людей. По другим понтонам открывают огонь, а по нам никто не стреляет. Переправились без потерь. Высадились на песчаном берегу. Берег обрывистый. Наверху — немцы. Мы у них под ногами, можно бросать в нас камни, из рогатки стрелять. Начали окапываться, а там песок — лопату выбросишь, две насыпалось. Мы, как курицы, разгребли его чуть-чуть и зарылись. Нам сказали, что мы должны пойти в наступление и взять село, которое примерно в полукилометре. Говорим: «Давайте атаковать ночью. Если рассветет, они же нас расстреляют!» Приказ на наступление пришел, когда рассвело… Командир взвода на одной стороне цепи, я — на другой: «Справа, слева по одному короткими перебежками…» Все лежат — никто не хочет умирать. Мы с командиром бегаем с одного фланга на другой. Пока одного поднимешь, он побежит, к другому бежишь — поднимешь. Немцы заметили, что кто-то бегает, и, когда я залег, открыли по мне огонь из малокалиберного миномета. Яшка лежал рядом со мной на правом фланге. Мина взорвалась за мной — мне в задницу попал осколок. Я говорю: «Яшка, я поймал осколок в задницу. Пока терпимо». Потом разорвалась вторая мина — и под коленку второй осколок попал. Я кричу: «Лейтенант, меня ранило не тяжело, осколки в ногах сидят!» — «Сам выползешь?» — «Выползу». Сам думаю: «Опять меня первым ранило!» Пополз назад. Нашлась какая-то медсестра. Перевязала меня. Смотрю, идет Яшка, рука болтается. Ему осколком перебило нерв, кисть не работала. Говорит: «Ты только отполз, третья мина прямо на твое место угодила. Осколками ее меня и ранило». Подошли с ним к Днепру. Уже светло.

Раненых сажают на лодки и отправляют на восточный берег. Немцы лупят по этим лодкам почем зря. Мы посмотрели на это дело и поняли, что надо что-то придумать. Тут какой-то старичок с маленькой хреновенькой лодочкой. Мы говорим: «Дед, перевези нас на тот берег». Мы легли на дно лодки, и он нас благополучно перевез. Нас положили в санбат. Далеко не эвакуировали — легкие ранения. Подлечились. Направили по разным дивизиям. Я попал уже в 303-ю Краснознаменную Верхнеднепровскую дивизию. В штабе я сказал, что разведчик: «Потом разберемся, сейчас надо форсировать Днепр». Провоевал немного в пехоте, и меня взяли в дивизионную разведку. Во взводе пешей разведки этой 303-й дивизии я провоевал до окончания войны. Командовал дивизией генерал-майор Федоровский Константин Степанович. Очень храбрый человек. Всегда ходил в бурке и папахе. Ему говорили: «Разве можно так ходить, наденьте полевую форму». — «Меня солдаты только так знают!»

Погиб он 28 декабря 1944 года. Мы попали в окружение из-за румынских соседей. Он пошел поднимать пехоту. Его, конечно, приметили и открыли огонь из миномета. Осколок попал в живот. Мы, разведчики, вытащили его сквозь кольцо окружения. Оставили в госпитале, но во время операции он умер. После него дивизию принял Панов Иван Дмитриевич.

Сначала я был командиром отделения, потом помкомвзвода, командиром взвода, помощником командира разведроты. Одно время даже был командиром роты, когда того ранило. В подчинении у меня были старшие лейтенанты, капитаны. В разведке вообще чины не почитались — только опыт и знания. Бывало, пришлют со школы молодого лейтенанта. Он теоретически все знает, а практически ничего не умеет. Вот такого назначают начальником поиска. Выползаем на нейтральную полосу, один из наших к нему подползет и говорит: «Знаешь что, лейтенант, сегодня на задании командовать будет вон тот сержант. Ты ползи где хочешь. Вернешься — доложишь командирам о выполнении задания, а мы умирать просто так не хотим». Тот, кто понимал, — свой парень. А тех, кто начинал ерепениться, приносили мертвыми. Законы были суровые.

По штату в дивизионной разведке положено иметь 120 человек пеших разведчиков и 40 человек в разведэскадроне. Но нас всегда не хватало. Пешие и конные смешались. Все пользовались ворованными конями. И мне выдали коня — сперли у казаков маленькую черную монгольскую лошадь. Они были выносливые, хорошо бегали. Я его звал Воронком. Он перепрыгивал через любое препятствие. Я его никогда не забуду. Он, смертельно раненный, вытащил меня из-под обстрела.

Обстреляли нас на открытой местности — не спрятаться. Пулеметная очередь попала ему в бок. Он сам развернулся, забежал за стог сена и упал. Умер на моих глазах. Таких коней у меня больше не было…

ДЕЙСТВИЯ РАЗВЕДКИ

В разведку брали только добровольно откуда угодно. Перед концом войны никто не шел в разведку. Катастрофически не хватало кадров. Брали из штрафных рот и батальонов. Штраф снимался, если идешь в разведку. И то шли только оторвы… Воевала в разведке молодежь. Мужики постарше или конюх, или ездовой, но тоже считался разведчик! У них желание выжить было больше…

Основное задание у пеших разведчиков — это достать «языка» любой ценой, разведать оборону противника, его ближние тылы. Если связь прервана с соседями, значит, наладить связь с соседями. Очень часто нас использовали вместо пехоты.

В тыл ходили в пределах двадцати километров. В зависимости от обстановки, задачи можно было задержаться за линией фронта на несколько дней. Глубже ходили фронтовые разведчики в немецкой форме, в совершенстве знающие немецкий язык. Мы их только провожали через линию фронта, они шли дальше, а мы возвращались.

Разведчики 303-й стрелковой дивизии

— Как часто ходили в поиски?

— Положено после задания давать отдых. Но бывало и так, что нужен «язык», хоть убейся. Тогда ходили из ночи в ночь.

— Как вы подбирали группу, которая пойдет на задание?

— Прежде всего брал только добровольцев. Если задание ответственное, то чаще всего его давал командир дивизии, если не очень важное — то его заместители. Мне все рассказывали. Приходишь и объясняешь всем разведчикам, что от нас требуется. Решаешь сам, сколько нужно человек. Спрашиваешь, кто согласен идти на это задание. Потому что даже у храбрых, нормальных парней бывают моменты, когда появляется страх. У меня тоже были такие моменты: вот боюсь идти на это задание, и все! Оно не особенно ответственное, но какой-то внутренний голос, какое-то чувство… говорит: «Нельзя!» Нельзя брать на задание такого человека, потому что у него могут нервы не выдержать. Поэтому спрашиваешь: «Ребята, кто пойдет?» Если он руку не поднял, то, значит, сегодня не уверен в себе, его лучше не брать. Отбираешь, сколько тебе нужно, из тех, конечно, на кого больше надеешься. Я всегда так подбирал. Конечно, получалась группа, которая постоянно ходила на задание, и были те, кто сидел в тылу. Это естественно — чаще берешь тех, на кого надеешься. Но молодых, неопытных, тоже с собой брали в группу обеспечения. Им говорили: «Наблюдай, учись».

— Сколько таких, как вы, кто подбирал себе группы, было в роте?

— Были ребята. Сколько — сказать не могу, не считал.

— Разделения на взводы не было? Была просто рота разведки?

— Было формальное деление на взводы, на отделения, но в поиск набирались группа захвата и группа обеспечения. Если задание сложное, то могло быть две группы обеспечения. В группу захвата входило максимум пять человек, обычно три, иногда два, а то и один. Хотя это было строго запрещено. Задача у группы захвата — захватить пленного. При захвате, если подкрался сзади, обычно начинаешь душить на сгибе руки. Второй скручивает руки. Задача группы обеспечения — дать выйти группе захвата с пленным. Они вызывают огонь на себя, отвлекают внимание. Я обычно был в группе захвата.

— Как группа захвата отходила с пленным?

— По обстановке, иногда ползком, иногда бегом.

— Бывало, что немца тыкали ножом, чтобы шустрее полз?

— Никогда такой метод не применяли. По-хорошему. Просто на пальцах объясняли, что если сейчас с нами не пойдет, то будет застрелен, а в плену будет жить. После такого объяснения они чаще всего сами ползли. Даже рот им не затыкали. Если начинал сопротивляться, орать, то затыкали рот. Иногда приходилось морду набить, чтобы он очухался.

Как-то мы сделали засаду в немецком ближнем тылу на тропинке, по которой ходили сменяться пулеметчики. Прихватили одного — трое не могли с ним справиться. Мы уже и ноги ему прострелили, и руки — ничего не можем сделать, такой здоровый, гад. Кричит, чтобы по нему огонь открыли. Так его и не взяли — пристрелили и сами еле ноги унесли. А другой — руки поднял, и все.

— Рукопашному бою учили?

— Друг у друга учились. Специальных учителей не было. Я говорил, что нам из разведшкол присылали молодых командиров. Вот у них учились различным приемам. Они их хорошо знали, а в поиске пусть командует тот, кто знает все ходы и выходы. Тут вся надежда на опыт.

— Один разведчик мне говорил, что даже летом носили ватники, потому что он может задержать мелкие осколки.

— У нас такого не было. Попробуй летом поползать, да еще в ватнике?! Ты должен быть очень подвижен. Единственная тяжесть, которую можешь себе позволить, — это патроны. Их берешь с собой побольше в карманы. Никакого вещмешка, пайка и прочего. Одежда обычная, без погон, без наград и знаков отличия. Под конец войны переоделись во все немецкое — сапоги, маскхалаты… Только пилотка своя. Но как в тыл идем, надевали немецкую. К себе идем — надеваем свою.

У меня даже не было планшетки. Как-то вызывает командир дивизии:

— А где у тебя планшетка? Ты же разведчик!

— Она же мешает, зачем она мне?

— Где карты?

— За голенищем.

Карта всегда была с собой. Причем абсолютно чистая! На ней не было никаких отметок! Ни своих позиций, ни немецких. Если тебя возьмут в плен, немец не сможет понять, где наши позиции и что ты успел разведать.

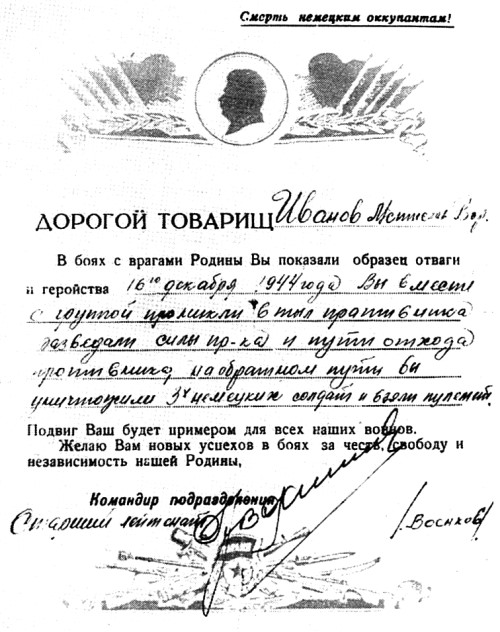

Стоят слева направо: Петр Кузнецов, Василий Сгурин, Николай Беляев. Сидят: командир взвода, Мстислав Иванов

— Чем были вооружены?

— Поначалу ППШ. Они очень неудобные. Это дурацкий диск… Когда рожки пошли, мы уже пользовались немецким автоматом. Патронов больше? Патроны можно в карманы натолкать. Гранаты брали свои — они лучше.

Немецкую, с длинной ручкой, кидать хорошо, но они долго не взрываются. Их можно ловить и кидать обратно. А нашу уже не поймаешь, особенно противотанковую ударного действия. Тяжелая… В блиндаж кинешь — он наверх поднимается.

К тому же ППШ отказывал. Мы брали высотку под Кировоградом. Встретился с немцем — щелк, а затвор заело. Хорошо, сосед его пристрелил. Второй раз в тылу немецкий обоз захватили. Я — на коне, а немец в меня с винтовки целился. Я в него из автомата стреляю — щелк тоже, и нет ничего… Но у него нервы не выдержали, он бросил винтовку и поднял руки. Если бы чуть-чуть замешкался, он бы меня пристрелил. А я автомат бросил и скорей за его винтовку схватился. Последнее время только немецкие автоматы были.

Кроме того, я очень любил брать с собой немецкую винтовку, она очень точная, отличная. Автомат чего?!. На 50 метров немец убежал от тебя, ты в него уже не попадешь, а с винтовки — и на 500 метров не уйдет от меня. Встретились как-то в немецком тылу… А немец побежал, из автоматов стреляли, стреляли по нему — никто не может попасть, а я из винтовочки прицелился — раз и готово. А потом это трофейное оружие заткнул за седло, взял его на задание, не нужно — выбросил.

Пистолеты были у всех. Я всегда пользовался «вальтером» — он хорошо лежит в ладошке. «Парабеллум» не любил. С фронта привез семизарядный «вальтер». У него однорядный магазин, рукоятка тоньше, и он очень хорошо лежит в руке.

Ножи у нас тоже были немецкие.

ОРДЕН СЛАВЫ 3-Й СТЕПЕНИ

Орден Славы 3-й степени я получил как раз за высотку под Кировоградом. Она раз двадцать переходила из рук в руки. Два раза за одну ночь мы ее взяли и два раза сдали. Вот там единственный раз за всю войну я увидел медсестру, которая была непосредственно на передовой. В основном они блядовали с офицерами. Или находились в тылу, оказывая помощь, когда уже сам выползешь. А пишут: «Вынесла столько-то раненых». Как ты их вынесешь? Был у меня названый брат, разведчик, его тяжело ранило. Это было на западном берегу Буга. Получилось так, что вдалеке наступала цепь. Командование послало нас на конях выяснить, может, это наши наступают. Шел крупный снежок, за которым ничего не было видно. И мы с ним поскакали. У меня еще был трофейный красивый конь. Но такой… когда нужно быстро, он шагом идет. Когда нужно шагом, он быстро идет… Это были немцы. Они не стреляли — чего им стрелять, если мы к ним сами скачем?! Так, живьем можно взять. Когда мы поняли, что это немцы, развернулись и назад. Он-то хоть и опытный, а напрямую поскакал, а я нет, я по косой, чтобы было угловое смещение и труднее было попасть. Ему пуля вошла в зад и не вышла, застряла где-то внутри. И он рухнул с коня. Я к нему подскакал. Брат говорит: «Славка, не бросай меня» — и потерял сознание. Я его попытался тащить, но из сил выбился — тело без сознания тяжелое. Подняться в полный рост, на себя взвалить нельзя — сразу пристрелят. Я уже был готов его застрелить и себя застрелить. Хорошо, что три разведчика соседней дивизии отступали и заметили, что я с ним барахтаюсь. Они пришли, помогли мне. А немцы наступали прямо шеренгой в открытую, не стреляли, знали, что нас возьмут в плен. Куда же мы денемся?! А снарядов на плацдарме не было — разбомбили переправу. На ствол по два-три снаряда или мины оставалось. Тем не менее наши открыли огонь по немцам, дали нам выйти и вытащить раненого. Я к чему это говорю — хрен там вытащишь!

Когда мы заскочили на высотку, один немец бросил гранату через меня, она сзади взорвалась, и мне попал осколок в левую лопатку. Вот эта медсестра меня перевязывала. Положено — раз раненый, иди в госпиталь, но я не пошел, потому что мы эту высотку не до конца взяли. А кровь-то играет — столько сил потрачено, и не взяли. И я остался в строю. Высотку взяли. Я ушел в госпиталь. А потом сдали, и эта девушка осталась с ранеными и попала в плен. Судьбу ее я не знаю. За этот бой мне дали Славу 3-й степени.

— У немцев какие-то сильные или слабые стороны были, которыми вы пользовались?

— Пунктуальность и четкость — это их характер. Иногда мы на это рассчитывали. Учитывали, что при определенных ситуациях они поступят именно так. Была у них некоторая шаблонность в действиях. Если завалявшийся ефрейтор остался живым, то подразделение боеспособно. Его убили — это толпа, уже не вояки. А у нас убей всех командиров, обязательно кто-то берет ответственность на себя: «Слушай мою команду!» И все — командование уже есть.

— Первый немец, которого вы увидели, запомнился? Какие чувства испытали?

— Вживую увидел противника на первом задании, когда меня ранило. Враг, которого нужно взять в плен…

— Что такое «хороший разведчик», «посредственный разведчик»?

— Хороший разведчик должен прежде всего обладать психологической устойчивостью. Главное, чтобы в очень сложные и ответственные моменты не бросился в панику. У меня такой ненормальный склад ума — чем опаснее, тем я спокойнее, тем лучше работают мозги. Чаще убивают неопытных, потому что они раньше бросаются в панику, их первыми замечают и убивают. И потом нужно привыкнуть к мысли, что в любой момент тебя могут убить. Свыкнуться с ней. Если ты думаешь, как бы выжить, ты уже ненадежен. Вот это и будет «посредственный разведчик». Он не трус, но на ответственное его не возьмешь.

— Какие были суеверия у разведчиков?

— У каждого свои.

— Какое расположение у дивизионной разведки?

— Самое разное. Иногда почти на передовой. Если в обороне, то подальше, где поспокойнее. Свой окоп, своя кухня. Мы были независимые от других и сами знали, где располагаться.

— Трофеи брали?

— Целые обозы захватывали в наступлении с продуктами, оружием. А в поиске не до этого было, лишь бы взять «языка». Тут не до трофеев.

— Против вас были немцы, румыны и венгры. Как они вам как противник?

— Венгры и немцы — настоящие вояки, с ними было трудно. А румыны… Против них проще было работать. Вот кого хорошо иметь врагами! Когда они враги, с ними можно сотрудничать. Стали вместе воевать. Если румынская дивизия соседняя — жди окружения. Как немец на них надавит, они драпают. Зимой 1944-го мы попали в окружение и потеряли комдива из-за них… Обувь у них кожаная, на завязках, бегать хорошо. Винтовки такие длинные, еще Петровских времен.

В Ясско-Кишиневской вырвались вперед я, командир взвода лейтенант Легидов, кабардин, и еще три разведчика. Румыны сдавались с оружием без боя. Что с ними делать? На 50 человек посылали сопровождающим одного разведчика, чтобы их не перестреляли по дороге. Двоих послал. Нас трое осталось. А тут еще до хрена взяли в плен. Впереди деревня, в которой засели немцы. Тогда командир взвода говорит, вернее, показывает им на пальцах: «Если возьмете деревню, то вас в плен не берем, а отпускаем домой». Выстроили их в цепь, сами сзади, как заградотряд. Взяли эту деревню втроем, с помощью румын. Написали петицию и послали их без сопровождения.

Разжились трофеями — консервы, вино. Расположились на бруствере кюветика или окопа. Консервы жуем, вином запиваем. И наши «илы» летят. Вот, думаем, они сейчас им дадут! Они нас пролетели, потом развернулись — и как начали по нам… Мы только успели залезть в эту яму… Сплошное покрытие! Хорошо работали. Ну ничего, никого не ранило. Потом идем дальше — кто-то бегает впереди. Вроде на немцев не похоже, не по-немецки бегают. Подходим ближе. Их там стало уже человек пятнадцать. Ближе, ближе — не похоже на немцев, не то поведение. Потом как начали материться — свои! Самый простой пароль русских — матешки. Спрашиваем: «Вы откуда? Там же немец должен быть!» В общем, кое-как сообразили, что это разведчики дивизии другого фронта. Мы первые замкнули кольцо! Мы пошли своим докладывать, они — своим. Вечером эти разведчики, с которыми мы встретились, разыскали нас троих. Повезли нас к себе в гости на бронетранспортере. Как назад привезли, уже не помню…

— Какая была рота по национальному составу?

— В основном русские. Один казах, кабардин, отличный мужик… один цыган, посредственный разведчик, но играл на любых музыкальных инструментах.

— Чем занимались в свободное время?

— Его не так много было. Днем в основном спали, а ночью работали. Я на пузе больше прополз километров, чем ногами прошел. Песни не пели… анекдоты травили… про жизнь перед войной немножко рассказывали. Жили сегодняшним днем, планы на будущее я не строил. Потому что был уверен, что рано или поздно меня убьют.

Домой я старался не писать, потому что были случаи, когда разведчик напишет письмо, а тут задание. Его убьют, и не знаешь, посылать ли письмо родителям или нет. Пока оно дойдет, а его уже нет в живых… Поэтому я матери и не писал. Пусть привыкнет, что меня уже нет, лучше будет, когда я потом появлюсь. Хуже будет, если она будет думать, что я живой, а я уже мертвый. Она написала на имя командира роты Военкова письмо — что с моим сыном? Он не пишет, живой или нет. Она обмолвилась: «Трудно потерять мужа, да еще и сына…» Тогда я понял, что отец убит. Военков ей ответил и заставил меня написать письмо.

— Приходилось сталкиваться с немецкой разведкой?

— Вначале мы немецкую разведку очень боялись. Они работали лучше. У них было больше опыта, обстрелянные. А под конец мы даже хотели с ними встретиться на нейтральной, потому что мы опытнее стали. И потом, когда две разведки воюют на нейтральной, никто по тебе не стреляет. Кто выходил из схваток победителем? Ну если я остался живой, значит, мы! Тут, конечно, уже не до захвата, тут уже кто кого уничтожит. Если была возможность, иногда приволакивали немецких раненых.

Это было ранней весной, в Венгрии. Еще были снежные куски, а так в основном все уже протаяло. С того задания мы пришли и долго не могли понять, как вернулись живые. Меня во главе группы из пяти человек послали в деревню разведать, есть ли там немцы или нет. Точно такое же задание получила эсэсовская разведка. Их было две группы по шесть человек. Они шли, страхуя друг друга с другого конца деревни. Работали точно, по-немецки. А мы наобум. Естественно, мы об этом не знали. Подъехали к деревне, в домах начали опрашивать — есть немцы или нет. Нам говорят, что немцев нет. Мы пошли по улице на противоположную окраину. Слева деревня поднималась на холм, за ним был овраг, а в нем кустарник. Смотрим, в нашу сторону по гребню холма идет группа. Сначала один шел. Потом два. Потом еще два. Мы вышли на противоположную окраину. Осмотрелись. Дорога уходила дальше по лощине, между двух холмов на одном стояла эта деревня, а на другом рос виноградник. Там прямо в виноградниках были винные погребки. Возле такого погреба ходит человек в белом маскхалате с автоматом. Ясно — немец. Что делать? Решили пройти за теми, кто шел по гребню холма, посмотреть, кто это. Обогнули деревню. Оставили одного наблюдать за этим маячившим немцем, а сами вышли на тропинку и пошли в сторону, с которой приехали. На тропинке следы немецких сапог. Ну это ничего не значит — в них и наши, и венгры, и гражданские ходят. Через несколько шагов смотрю — отпечаток немецкого автомата на снегу. Немцы! Рассредоточились, пошли осторожно. Кто был впереди, я уже не помню… Он вдруг резко нагнулся, развернулся: «Прячьтесь! Немцы! Идут сюда, к нам. Впереди какой-то цивильный». Мы скатились в овраг, а там кустарник. Как только они поравнялись с нами, открыли по ним огонь. В общем, троих убили, а троих взяли живьем в плен. Этот парень, которого мы оставили, к нам прибежал. Начали подниматься на тропинку. Вдруг с дальнего расстояния по нам открыли огонь. Оказывается, страхующая группа оставила для блезира одного разведчика у погреба, а пять человек пошли за нами вслед, но не успели подойти достаточно близко, когда мы напали на первую группу. Повезло! Поступи чуть-чуть по-другому, не сработала бы интуиция или сработала не так. И все… Они бы нас зажали.

Причем мы от пленных, двое из которых хорошо говорили по-русски, узнали, что они нас первыми заметили и устроили нам засаду. Такие опытные разведчики, и так вот… Все складывалось так, что мы должны были в плену оказаться. С этого задания вернулись обалдевшие, как так?! Бог помог.

ОРДЕН СЛАВЫ 2-Й СТЕПЕНИ

Дело было в Словакии, на реке Грон. Зимой мы там стояли в обороне. Река не широкая, но с очень быстрым течением, поскольку стекает с гор. Мы ее Гроб прозвали — уж больно много разведчиков погибло. Незадолго до того у нас сменился командир роты. Дело было так. Разведчик, хороший парень, вернулся с задания. Выполнить его не получилось — это же не свинью украсть, а человека, который ждет, что его украдут, да еще и вооружен до зубов. Командир на него: «Знаешь, что невыполнение задания карается смертью?!» Вытащил пистолет и шлепнул его. А потом исчез, и присылают нам другого командира роты, Военкова. Мы не можем понять, куда тот-то девался. Вскоре всех офицеров дивизии и разведроту вызвали в одно место. Мы на коней и туда. Выстроились полукругом. Смотрим, ведут нашего командира. Приговор… «По изменнику Родины — огонь!» Почему он этого парня застрелил? Может, тот что-то знал про него… Но это уже догадки. Так вот, оборона проходила по реке. Она замерзла с берегов, а посередине, где стремнина, она не замерзала. Чтобы переправляться на тот берег, делали так. В первую ночь переправлялись с бечевкой, потом подтаскивали стальной трос и закрепляли его, но не натягивали. На следующую ночь на лодке по тросу перебирались на ту сторону. В середине декабря выпало мне плыть с бечевкой. В этом месте уже было несколько неудачных попыток переправить трос. Я начальнику разведки говорю: «Невозможно в этом месте трос переправить — сильное течение». — «Вы врете! Вы специально не переправляете трос, чтобы не идти на ту сторону!» Я пошел. Мне дали сапера. Разделся до гимнастерки. Сапоги, галифе, граната, нож и пистолет за пазухой. Обвязали веревкой — и я пополз по наледи. Около воды она провалилась, и я поплыл на ту сторону. Подплыл, а выбраться не могу — лед ломается, меня потащило. Меня тащило вдоль кромки льда, пока веревка не кончилась и на натянулась. Потянуло меня к нашему берегу и под лед… Хорошо, что сапер подбежал, пробил ногами лед и я вынырнул. Кое-как вылез, мокрый, замерзший. Пришел в штаб. Начальник разведки: «Ты, твою мать, специально! Не выполнил задание!» Я начал возражать. Он — за пистолет. Думаю: «Сдуру шлепнет меня, как того парня». У меня пистолет за пазухой. Я его опередил и ухлопал. Пошел в деревню, где мы стояли. До нее километра три. Мне говорят: «Бери телогрейку. Тебе бежать надо». Я отмахнулся: «Не надо». Думаю, все равно мне кранты. Пришел в деревню весь обледеневший. Забрался на печку и уснул. Утром просыпаюсь, смотрю — в избе два автоматчика. Не будят меня. «Чего вы?» — «Командир дивизии Федоровский вызывает». Ну, понятно чего… Пришел. Командир на меня: «Ты чего же, твою мать, натворил?» — «А чего?! Вы тот случай помните? Он за пистолет схватился, и чего я буду ждать?» — Он промолчал. «Иди. Скоро приедет военный трибунал, будет тебя судить». Ну а чего там судить — расстреляют, и все. В штрафную из разведки не посылали — мы сами со штрафных набирали. Сняли с меня ремень, посадили. Сижу. Жду. А тут «языка» вот так нужно, а взять не могут. Комдив вызывает: «Слушай, давай ты мне «языка», а я тебе — жизнь. Я тебя из-под стражи освобождаю, бери кого хочешь, сколько хочешь, наблюдай сколько надо, но «языка» возьми. Соседи взять не могут, мы не можем. Выручай». Я пришел к своим. Ребята: «Ты чего?» — «Так и так. Кто со мной?» Многие, конечно, захотели, но я отобрал двух самых надежных. Один пойдет со мной на захват, а один останется на лодке. У немцев оборона была построена так: там, где трос можно переправить, там оборона такая, что не пролезешь, а там, где пролезть можно, — там стремнина. Я решил переправиться там, где это возможно, потом по наледи под берегом проползти в то место, где оборона слабее, и проникнуть в тыл. Так же накануне трос переправили, а на вторую ночь пошли. Переправились, проползли по наледи, пробрались между ними и зашли в деревню. Пронаблюдали, где у них штаб, и решили ждать. Выходит офицер с портфелем и два автоматчика. Значит, важная персона. Тихо не возьмешь — автоматчиков два и нас двое. Мы открыли огонь. Автоматчиков прикончили и впопыхах ранили офицера в ногу. Офицер хороший попался. Мы ему пистолет под нос: «Будешь молчать — будешь жить, а не будешь — мы тебя пристрелим, портфель заберем и уйдем». — «Гут, гут, гут». Ну, с этим сговоримся — молчать будет! Мы забежали во двор и спрятались в стог сена. Тут кипиш! Крики! Стрельба! Минометный огонь по нейтральной полосе, потом огонь переносят к нашей обороне и следом посылают свою разведку, чтобы нас подобрать тепленькими. Мы переждали. А потом, когда кипиш прошел, я его на плечи и пополз… Три километра! Кое-как подобрались к речке. На лодку положили, переправились. Сил уже никаких не было. Еле-еле добрались. Доложил Федоровскому:

— Задание выполнено.

— Ты убит на этом задании.

— Как убит?! Я же живой?!

— Доложу, что тебя убило. Отбрешусь, что заставил тебя срочно взять «языка», а ты иди в свою роту, отдыхай.

Ивановых много на белом свете. Он меня вычеркнул из списка. И тут же, как вновь прибывшего, зачислил. Орден Славы 3-й степени он мне сумел восстановить, а Красную Звезду — нет. Вот за этого офицера меня наградили орденом Славы 2-й степени.

— Немецкая разведка наших таскала?

— А как же! Был случай на реке Грон. В немецкой разведке были и русские, и немцы, которые в совершенстве говорили по-русски, также матерились. У русских самый лучший пароль — это мат. Тебе дают пароль, когда идешь на задание, а если задержался, пароль поменяли. Ты возвращаешься, и начинают свои обстреливать. Единственное, что помогало, — это мат. Как начнешь его крыть, так сразу огонь прекращается.

Только в одном месте река полностью была замерзшая. В других местах были стремнинки, которые не давали льду встать. Наши и немцы хорошо охраняли этот участок. Там не проберешься. Так вот, однажды ночью с той стороны прибегают к пулеметчикам трое в белых халатах и на чистом русском языке говорят: «Наша разведка работает, и их сейчас отрезают. Срочно нужен пулемет на той стороне, чтобы обстрелять немцев и дать нашим выйти». Ну, ребята… господи… конечно, пулемет на себя — и туда. И все. Сами «языки» пришли…

— Что немцы чаще применяли: разведку боем или поиски?

— Разведка боем — это не разведка. Это просто задание вызвать огонь на себя. В такой разведке чаще использовали штрафников вместе с разведчиками. Мы очень часто с ними работали, прокладывали им путь. Помню, в ночь под новый, 1945 год мы обеспечивали им переправу через Грон. Там на соседей сильно давили танковые соединения, они могли не выдержать. Поступил приказ: сделать имитацию наступления, чтобы оттянуть танковые соединения. Нужно было ворваться в село, в котором мы тогда «языка» брали. Нам приказали обеспечить штрафной роте проход, уничтожить пулеметные гнезда, а когда они возьмут деревню, отойти. Мы пролезли. Уничтожили пулеметчиков. Подошли тихо. Зашли в деревню. Там идет стрельба трассирующими — празднуют. Вот тут хорошо помогли противотанковые гранаты. Открываешь дверь, они там празднуют. Бросаешь противотанковую гранату, а сам падаешь, и там уже никого нет. В нашей группе не было ни одного раненого! Штрафники немцев из деревни выбили. Рация с нами была. Ждем. Приказа на отход нет. Командир нашей роты Военков затянул с отдачей — хотел меня на этом задании уничтожить. Приказ передали, когда рассвело и мы уже были на виду. При отходе у нас был один убитый и трое раненых. Из-за дурости начальства потеряли людей. Но так редко бывало. Потому я и полюбил разведку, что там сам думаешь, а не пьяный дядя за тебя.

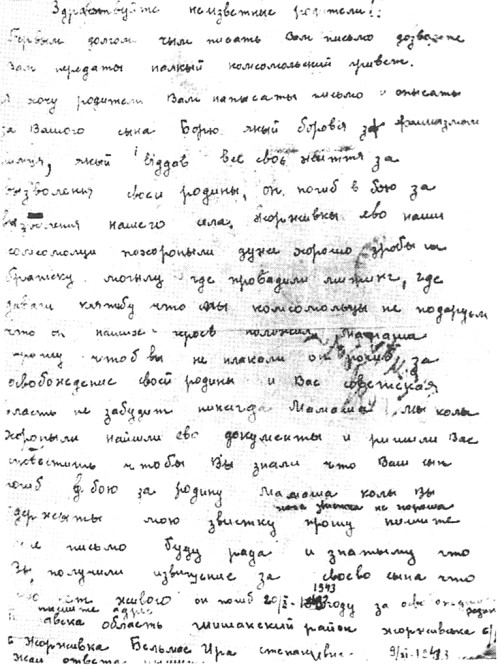

Письмо жителей с. Жоржовка матери Иванова М. Б.

— Почему командир роты решил вас уничтожить?

— Военкову было 35–40 лет. У него был свой портной, парикмахер, фаэтон, ездовой. Как барин жил. Начальство у него было куплено дорогими трофеями. На задания он не ходил. Как-то раз на этом Гроне раздухарился и решил пойти в поиск. Я с ребятами договорился: «Плывем на лодке. Я на середине лодку переворачиваю. Вы выплываете, а его топлю». Он уже в лодку вступил, а потом передумал и на берег… А схлестнулись мы с ним из-за медсестры Нины. Я однажды полез к ней. Она говорит: «Я еще девушка». Я знал, что меня все равно убьют, и связывать свою судьбу с ней не собирался, но решил ее сохранить. Она приходила ко мне, мы спали вместе. Никто к ней не лез — с разведкой никто связываться не хотел. А командир роты положил на нее глаз. Вот он к ней все пытался пристроиться. Как я на задание, так он к ней, а она мне потом все рассказывает. Говорил, что все равно меня уничтожит.

И, несмотря на такое его отношение, однажды я его здорово выручил. Ему дали ответственное задание и приказали лично возглавить поиск. Он так и не пошел. Вместо него я пошел, а он сам доложил о выполнении. С тех пор начал звать меня «мой сынок».

Стоят справа налево: татарин, утонувший на реке Грон, Петр Кузнецов,

Мстислав Иванов, 1-й неизвестный, 2-й неизвестный, Василий Сгурин.

Сидят: командир взвода, командир взвода Кузнецов Иван Иванович, командир роты Военков

— Большие были потери в разведроте?

— На этом Гроне разведчиков потеряли много — тонули. Нам один раз дали задание переправить группу человек шесть фронтовых разведчиков на ту сторону. Пронаблюдали. Участок, на котором можно переправиться, ограниченный. Подготовили большую лодку, закрепили за корму трос, чтобы было ограничение. Четыре дивизионных разведчика, в том числе и я, сели на весла. Была ранняя весна. Шли куски льда со снегом. Нас начало сносить. Трос натянулся, лодка затормозила, и волна перехлестнула через борт. Мы четверо выплыли. Мой друг, Лешка Голощихин, хороший разведчик, но плавать не умел. Ему здорово помогло, что дерево подмыло и оно упало в речку, он и уцепился за ветки. Я его потом вытащил из этих веток и помог выбраться на берег. А у фронтовых разведчиков утонуло трое. А за каждого погибшего разведчика отчитывались перед штабом армии…

У нас хороший парень был, татарин. Переправлялись в лодке по тросу. Она перевернулась. Он выбрался на немецкий берег, а мы выплыли на наш. Он решил перебраться обратно, пристегнувшись ремнем к тросу. Его течением завертело. То голова появится, то ноги. Он кричал: «Пристрелите меня!» На следующую ночь, когда поплыли на тот берег, его тело не могли от троса отстегнуть, так его закрутило. Пришлось ремень отрезать…

— Как относились к своим потерям?

— Как можно относиться?! Тем более если ты с ним много провоевал, то это уже твой кровный друг, а его убивают на твоих глазах… Каждый раз это тяжело переживалось, и с каждым разом становишься злее…

Был закон: своих, даже мертвых, вытаскивать. Конечно, по возможности. Бывало так, что не могли этого сделать. На самом деле нет гарантии, что разведчик не убит, а тяжело ранен и просто без сознания. Попадет такой раненый к немцам, его выходят, и это «язык». А разведчик знает очень много. Он знает и правого, и левого соседа, знает всю обстановку, какое вооружение в дивизии, — как все равно штабной офицер. Самые ценные «языки» — это штабные офицеры и разведчики.

— Были заведомо невыполнимые задания?

— Были, конечно. Очень часто возвращались ни с чем… Даже своих потерял, а ничего не сделал толком. Были такие задания, которые в сложившейся обстановке невозможно выполнить, но все равно заставляли идти, мы теряли людей.

— Специально не пользовали три О: обнаружили, обстреляли, отошли?

— Не знаю… Был у нас в роте замполит. Конечно, на задания не ходил — занимался политическим воспитанием. Мы не можем взять «языка», и все! Он говорит: «Вы вылезаете на нейтральную и там спите, потом возвращаетесь и говорите, что нельзя взять». А все потому, что у меня были очень маленькие потери. Поэтому со мной ребята любили ходить на задания. Ведь прежде всего надо думать и не кидаться в панику. Я выработал такую методику. Если нас обнаружили на нейтральной, то немцы начинают нас огнем отсекать от своих позиций, а потом переносят огонь ближе к нашим траншеям. Посылают свою разведку, чтобы подбирать выживших. Когда нас обнаруживают, я ползу не к своим, а к немецким окопам. Потом они огонь переносят, и мы вместе с этим огнем отходим назад. Они посылают разведку, а мы уже ушли и все целы и невредимы. И вот с нами направили этого замполита, чтобы он проверил, как мы работаем. Он полз сзади. Я сказал ребятам: «Специально обнаружьте себя, и применим нашу методику». Когда открыли огонь по нейтральной полосе, мы-то уползли к их окопам, а он пополз к нашим. Как он оттуда выполз живой и не раненный, не знаю, повезло ему. Пришел в штаб и рассказал, что был последний, кое-как выполз, а разведчики все там остались, всех там перебило, ни один не вышел. Потом мы приходим — все целы!

— Сколько у вас «языков»?

— Не считал.

— Офицеров часто захватывали?

— Не часто, но приходилось.

— Как складывались отношения с полковой разведкой?

— Мы общались не часто. Разные были задания: у них передовая, а у нас — передовая и ближние тылы.

— Как вы получили орден Славы 1-й степени?

— Весной разведроте пришлось брать высоту где-то в Венгрии. Немец очень здорово ее держал. Гребень высоты шел по опушке леса, склон был покрыт прошлогодней травой. Три полка дивизии не могли взять эту высоту. Потери были большие. Новый командир дивизии полковник Панов, видно, разведку не любил. Приказал разведроте брать высоту. Нас к тому времени оставалось человек сорок действующих разведчиков, ну и немного прихлебателей — повара, ездовые, ППЖ. Мы говорим: «Давайте ночью». — «Нет, днем! Я хочу видеть, как работает разведка, а то вы спите на нейтральной и ни хрена не делаете». Приказ есть приказ. Идиот, что же с ним делать. Думаем, что же делать. Трава была высокая. Я предложил рассыпаться в цепь на расстоянии метров десять друг от друга и ползти со всеми предосторожностями, чтобы нас не заметили. Как только нас заметят и откроют огонь, мгновенно все встаем, сплошной автоматный огонь — и броском в траншею. Может, кто-то прорвется. Иначе как возьмешь?!

Я уже говорил, что под конец войны в разведку из пехоты никто не шел. В пехоте ранят, а у нас все равно убьют. Набирали добровольно со штрафных рот. Молодежь шла: и летчики, и танкисты. Один парень-летчик из-за чего попал в штрафную? Возвращался на истребителе с задания. Чкалов под мостом пролетел? А он решил пролететь между столбами под проводами. Не рассчитал и одной плоскостью зацепился за столб, разбил самолет. Его в штрафную. Моряк был… Кого только не было.

Один был уже три раза в штрафной. Мы с ним сдружились. Дал он мне листочек, на котором была написана молитва. Говорит: «На, перепиши и носи с собой, я три раза был в штрафной и остался живым». Я не успел ее переписать, мы пошли. Он был рядом со мной, когда мы поднялись. Ему — первая пуля в лоб. Я этот листочек сохранил и остался жив. Может, это совпадение, не знаю. Но вдруг это помогло… Так его и носил до конца… В общем, мы поднялись. Автоматный огонь, заскочили в траншею, заняли небольшой кусочек и все-таки выбили немцев. Зам командира роты старший лейтенант выглядывал из-за кустика. Я говорю: «Тут снайпера, не выглядывай». Он только выглянул. Ему шлеп пуля в лоб, и готов. Я принял команду на себя. Связисты протянули к нам связь. Доложил обстановку. Потеряли мы четыре человека убитыми и шесть ранеными. Нам сказали держаться до ночи. Ночью подойдет пехота. Только, говорят, уходите по одному. А то они за вами тоже убегут. Продержались, только я потерял пилотку, пока бегал. Мы ушли по одному. Нам приказ — идите, отдыхайте. Притащили бочку вина, расслабляемся. Довольные, что все-таки разведка взяла высоту. На следующее утро меня чуть свет будят: «Срочно к командиру дивизии!» Он матерится на чем свет стоит: «Пехота опять сдала высотку. Собирай разведчиков!» Набрали двадцать действующих разведчиков. «Надо брать опять высоту». — «Ночью?» — «Нет, днем! Можете задействовать любое усиление. Думайте сами, но высоту должны взять!» Раз их обманули, второй раз этот вариант не пройдет. Я решил сделать двухчасовую артподготовку с РС-ами по опушке леса. Чтобы дезориентировать пунктуальных немцев, начали артподготовку в 14.00, а закончили точно в 15.53. Немцы же привыкли, что подготовка длится ровное количество минут: 30, 40, час, а тут мы отступили от шаблона. Артподготовка очень действует на психику. Когда она прекращается, нужно еще время, чтобы прийти в себя, очухаться. Мы хотели это время использовать. Я сказал: «Рассредоточимся, будем ползти, пока наши осколки не будут долетать до нас, и замрем. Как только артподготовка прекратится, мгновенно все встаем и бежим без единого выстрела». У всех часы. Сверились. Когда мы подбежали к немецким окопам, они еще лежали на дне. Мы их просто расстреливали. У нас не было ни одного раненого! Правда, один из наших кинул гранату, она ударилась о дерево, отскочила, и осколки своей же гранаты его зацепили… Немцы озверели. Мы выдержали больше 20 атак! Патроны давно закончились. Собирали оружие и патроны у немцев и ими отбивались. Морячок и летчик — с винтовками, автоматов нет, патронов нет. Один заряжает, а другой стреляет. Говорят: «Мы как при Петре Первом при Полтавской битве». Связь протянули. Приказ: «После того как ночью придет пехота, проникнуть в немецкий тыл и наделать шуму». Там недалеко было село. Мы в него вошли, рассредоточились и открыли стрельбу. Гранаты кидали. Навели им панику, и они оттуда сорвались. За этот бой меня представили к ордену Славы 1-й степени. Комдив хотел мне дать Героя, но ему сказали, что у меня уже две Славы есть.

Прошли Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию чуть-чуть зацепили, а закончили войну в Чехословакии. Война окончилась 9 мая, а 11 мая подо мной убило коня. После 9-го двигались колонной. Меня и Ваську Сгурина на конях на всякий случай послали вперед. Там была засада. То ли власовцев, то ли эсэсовцев. Дураки, нервы не выдержали. Подпустили бы нас поближе и расстреляли бы в упор, а они с дальнего расстояния открыли по нам огонь. Моего коня наповал. Он упал и мне сломал ступню. Я сумел отбежать с дороги в кювет. Залегли. Видим, к нам по этой канаве ползут два цивильных парня. Мы стрелять не стали. Понятно, что это мирные жители. Я им показал, что у меня лапа сломана, кость за кость заскочила. Они побежали, приволокли носилки и вытащили меня. В полуподвальном помещении работает пожилой военврач в военной словацкой форме. Вокруг бегают медсестры. Наши-то ходили в рейтузах, а эти в таких плавочках. Лежу на носилках — мне все видно, так приятно стало. Ваську поставил на выход. С меня пот градом. Он берет пальцы и ставит их на место. Я молчу, хотя боль страшная. Говорит медсестре: «Бинтуй! Потом гипс». — «Нет, гипс не надо». Чувствую, он их не вытянул. Кричу: «Васька, иди сюда! Разматывай бинт». Сел на носилки, ногу вытянул, каждую косточку прощупал, поставил на место: «Теперь бинтуй туго. А теперь можно гипс». Врач только головой помотал. Через год уже сальто прыгал…

— Тогда слышали про ленд-лиз? Чем пользовались?

— Как же! Американская тушенка — такой продукт! Запомнился еще немецкий хлеб в упаковке… Ну, конечно, «Студебеккеры» и «Виллисы». Наша автотехника была хреновой… Правда, под Уманью весной 1944 года вся техника застряла — и наша, и американская. Там вообще не было дорог. Обмундирование у пехоты еще зимнее, валенки, а жидкой грязи по пояс… Вся дорога была в немецкой технике. Артиллерию перевели на цоб-цобе — упряжки из быков. Вот эти пройдут по любой грязи!

— Какое отношение было к женщинам на фронте?

— В основном это ППЖ. У них очень много было медалей «За боевые заслуги». Мы их называли «За половые потуги». К нам в разведку тоже присылали медсестер, чтобы они с нами ходили. Что, мы их возьмем?! Это же обуза! Их никто никогда не брал. Чаще всего становились ППЖ командира роты.

— Самострелы были?

— Были. Не в разведке, конечно. Вот на Курской дуге, когда эшелон с узбеками пришел… Рассвело, один ногу поднимает, чтобы его ранило. А лейтенант, командир взвода, сзади лежал. Взял палку и по ноге его палкой — раз! Он: «Вай, вай, командир, ранило!» Тут многие даже расхохотались. Лейтенант достал пистолет и шлепнул его. Много было и показательных расстрелов перед строем.

— Как мылись, стирались на фронте?

— Как придется. В наступлении почти месяцами не снимали сапоги, даже ноги начинали гнить. Вши вообще заедали. Особенно когда еще по своей территории шли. Воротники невозможно было застегнуть — такое раздражение. Когда поспокойнее, в тылы отводили, там устраивали палаточные бани. В бочках прожаривали белье. Когда перешли границу, изобрели метод избавления от вшей. Заходишь в дом. Берешь свежее белье: простыни, наволочки — любое, заталкиваешь за пазуху. Все вши почему-то сразу лезут на свежее белье. До следующего пункта дошел, белье выбросил, следующее напихал за пазуху. Санбат был весь завшивлен. Там доктор, майор, еврей, говорит: «Напишу научный труд о всех разновидностях вшей: какие больше кусают, какие меньше кусают».

— Как было с питанием?

— Мы в основном на самообеспечении. То свинью где-нибудь сопрем, то еще что-нибудь. У нас в разведке был свой повар, своя кухня была. Так что мы в отношении питания — ничего, жили за счет трофеев. Водку давали. Перед заданием давали с собой спирт — мало ли, что там случится. Я никогда не брал — лишний груз, лучше взять патронов. Перед заданием никто не пил. Я почти не курил, но курить мог. Человек некурящий — это особая примета; если ты не курящий, то должен уметь курить на всякий случай. Даже на спор выкуривал трофейную сигару, не кашляя.

— Какое отношение к немцам?

— Нормальные ребята. А вот эсэсовцы — настоящие фашисты, страшные. А так возьмешь в плен, он работяга был, его мобилизовали, а так нормальный человек. А если «язык» раненый и свои тоже есть раненые, то его прямо оберегаешь, как красну девицу, лишь бы его живым приволочь. Свой-то ладно, сам доползет.

Но на зло всегда отвечаешь злом. В Корсунь-Шевченковской операции заняли село. Бабы плачут. В чем дело? У всех грудных детей отобрали и побросали в колодец. Я сам вытаскивал трупики. Лошадей всех постреляли. Технику всю вывели из строя. Чуть позже мы корректировали огонь РС-ов. С дороги-то не разбежишься — снег. Много там их положили, с удовольствием уничтожали. Когда я получил письмо от матери, что убили отца, то тоже страшная злость назрела. Стал зверем. Хотя человеческие поступки со звериными нельзя сравнивать, потому что они значительно хуже. Те убивают ради пищи, а тут — убийство ради убийства.

— Как относились к тыловой братии?

— Конечно, с пренебрежением. Мы со штабистами, которым сдавали «языков», в основном это младший офицерский состав, были в дружеских отношениях. Но был такой случай. Обычно «языка» в штаб дивизии сопровождают два разведчика. Они потом уже рассказывали: «Приводим в штаб немца. Какой-то молокосос выскакивает и начинает выкобениваться перед этим немцем. По щекам его лупит, проявляет свое «геройство». Мы посмотрели, посмотрели и отметелили его на глазах всего штаба. Он остался лежать, а немца другому сдали». Такой разговор со штабными мне пересказывали: «Видите, сколько у нас у всех орденов, а немцев мы видели только пленных, с живыми не встречались». Ребята спрашивают: «Как вам это удалось?» — «Очень просто. Ваши подвиги — наши фамилии».

— Приходилось сталкиваться с особистами?

— Знали, что тихушников полно… Сидим как-то в своем ближнем тылу. Только вернулись с задания. Ночь. Развели костерик, болтаем, греемся. Смотрим, один солдат ходит чего-то вокруг. Но мы-то уже знали их повадки. И вот давай травить: «Надоела эта разведка! Завтра уйдем на задание и перейдем к немцам, там и кормят лучше, и жить дольше будем». Видим, он смотался — сейчас приведет офицера. Точно! Офицер пришел, посмотрел: «Ну вот еще одного дурака обманули!»

Был у нас случай, который разбирали особисты. Командиром взвода у нас был Кузнецов Иван Иванович — отличный мужик. Стояли мы недалеко от передовой. Из соседней дивизии приехал к нему командир взвода разведки с двумя разведчиками. Он пошел в хату с Иваном Ивановичем, беседовали вдвоем. Разведчики остались снаружи. Вдруг из хаты этот командир взвода выскакивает, в руке автомат. Бежит. Мы смотрим — чего он бежит?! За ним с пистолетом выскакивает Иван Иванович: «Ах ты предатель! Подлюка!» Тот оборачивается — и автоматную очередь ему под ноги. Пуля рикошетом попадает Ивану Ивановичу в голову. Я этого взводного догнал… Сначала бил прикладом немецкого автомата так, что он согнулся, потом дострелил его. А это почти на передовой, немцы нас видят, но не стреляют. Видать, им интересно: как мы друг друга перестреляем. Два разведчика, что с ним были, забежали в огромную лужу и стоят. Мы им говорим: «Идите сюда. Мы вас не тронем». Они отказываются. Потом и их из автоматов постреляли… Уже были все обозленные: как же так, такого парня… настоящего разведчика убили… Эти двое ни за что погибли… Потом командование выясняло, в чем дело. Я все рассказал. И из их дивизии приезжали, сказали: «Правильно сделали»… И все. Ивана Ивановича довезли до госпиталя, во время операции он умер.

— С власовцами приходилось сталкиваться?

— Да. В Моравии… Кричали нам: «Русские, сдавайтесь!» Когда захватывали таких в плен, мы их не доводили всех расстреливали. Потому что если он раз предал, то предаст и второй раз.

— Когда был последний поиск?

— Не припомню.

— Как складывались отношения с местным населением?

— Начнем с Молдавии. Там очень хорошо принимали. У девок плетеная бутыль под мышкой и кружка. Выходит и всех угощает. Румыны тоже хорошо встречали. Бросались в глаза роскошь и нищета. С одной стороны, прямо-таки царские виллы. И тут же нищий железнодорожник на государственной службе, оборванный, в лаптях, одна форменная фуражка на голове. Венгры хорошо жили. К нам относились настороженно, но без агрессии. В Словакии нас встречали, как родных. Там же мы работали с партизанами — ребята были отличные, надежные.

— Случаи изнасилования были?

— Были, но не у нас. Я строго-настрого запретил. Если кто-то договорится — пожалуйста, но без насилия.

— Для вас война — это самый значимый эпизод?

— Самый значимый, конечно. Такого морального удовлетворения от выполнения задания и возвращения живым на гражданке я не испытывал.

— Связанные с этим убийства воспринимались как часть работы?

— Да. Уже привык к этому.

— Первого убитого немца помните?

— Нет. В бою убиваешь, черт его знает какой первый…

— Некоторые люди не смогли закрепиться в разведке, потому что не могли работать ножом.

— Нет, у меня с этим проблем не было. Я знал: если не ты, то тебя. Это момент работы.

— Есть такая поговорка: на фронте безбожников нет. Верили в Бога?

— Суеверие или вера… молящихся не видел. Верил в сверхъестественное, не понятное человечеству, но не в таком виде, как преподносит религия.

— В какое время года труднее всего воевать?

— В любое время года плохо. Очень плохо, когда луна. Мы эту предательницу луну ненавидели. Особенно зимой на снегу видны тени. Никакой маскхалат тебя не скроет — ползешь, и видно, как твоя тень ползет. Летом-то еще ничего… Зимой страшно ползти, наст хрустит, и тихо не помогает ползти, и еще луна светит.

Мстислав Иванов

— Какой для вас самый страшный эпизод?

— Все они… Конечно, была большая неуверенность в победе, когда брали днем высоту. Можно было рассчитывать только на хитрость. А так — верная смерть. Вот пехота отступает. Отправляют разведчиков остановить. Я обычно ложился за станковый пулемет. Я не представляю, как можно убежать, когда у тебя в руках такое оружие?! А вот психологически люди не выдерживают — убегают…

— Посылки посылали?

— Ка-ки-е посылки?! У нас ничего и не было. Даже мысли не было, чтобы что-то послать.

— Не было желания вернуться обратно на войну, когда вернулись к мирной жизни?

— Конечно, нет. Удовольствие не из приятных. С надежными ребятами, товарищами хотелось, конечно, и работать, и жить. Такое братство было…

— Продолжить служить не хотелось?

— Нет. Не люблю дуракам подчиняться. Жополизов терпеть не могу. Очень много быстро продвигающихся — в первую очередь жополизы. Это не моя стезя. Почему и в разведку пошел — тут сам за себя в основном отвечаешь… Так, иногда начальство вмешивается, посылая на невыполнимые задания. А пехота?! Вперед, и все.

На фронте я командовал за офицеров. Окончил войну в звании старшины. Очень боялся: если присвоят звание офицера, то после войны задержат с демобилизацией.

— Под конец войны не захотелось выжить?

— Я уже говорил и еще раз повторю: был уверен, что рано или поздно меня убьют. Просто старался продать свою жизнь как можно дороже. Почему-то никогда не боялся смерти. Считал это естественным. Сколько было моментов и потом, когда в геологии работал… Философски к ней отношусь. Но, конечно, хотелось бы приехать домой. У меня осталась одна мать. 11 мая подо мной убило коня. Пять месяцев пролежал с ногой в госпитале в Братиславе. Оттуда уже меня демобилизовали. Попал во вторую очередь демобилизации по количеству ранений. Вот по дороге домой, пока добирался, тут очень хотел выжить. Потому что у возвращавшихся была инерция убийства — за малейший поступок стреляли друг друга. Большинство ехало с оружием. И у меня за голенищем в разобранном виде был «вальтер». В вагоне ко мне привязался один и здорово меня оскорбил. В другой бы момент довел дело до конца, но здесь старался ни с кем не конфликтовать. Попутчики мои, с которыми уже не первый день ехали и которые знали, кто я и что я, вывели его в тамбур и бросили под поезд. 7 ноября приехал домой, в Ката-курган.

Переход к мирной жизни давался очень трудно. Меня многие криминальные группировки хотели приобрести, потому что я умел воровать и убивать. Как раз то, что надо. Очень агитировали в преступный мир. Но не пошел по скользкой дорожке. Что удержало? Не хотел своих убивать и грабить. Я привык к настоящему противнику, который может оказать сопротивление. И потом, хотел учиться. В декабре поехал в Самарканд. С детства мое хобби — животные. До войны подал в Ленинградский охотоведческий институт. Мне пришел ответ, что по окончании войны примут без экзаменов. У меня осталась эта бумажка. Но после войны на какие шиши я туда поеду? Приехал голый, без всяких трофеев — демобилизовался-то из госпиталя. Если бы из роты, то и одели бы нормально, и трофеи были. Мы вырывались в Венгрии в города, где все ювелирные магазины были открыты, ничего не успели спрятать. У всех были полные карманы часов, браслетов. Правда, трофейщиков, тех, кто набирал, убивало в первую очередь. Он думает об этих трофеях, значит, ему хочется выжить. Это губит. Я сдавал в обоз. Нинке я подарил бриллиантовый браслет с миниатюрными часиками. Она ко мне в госпиталь приезжала. Говорит: «Возьми с собой, тебе пригодится». — Я отказался: «Нет, это мой подарок».

Я поехал в Самарканд. Пошел в университет на биофак. Там не было ни одного парня, одни девки. Решил, что в таком коллективе не смогу ужиться. Пошел в Узбекский государственный университет на геологический факультет. Там был декан Крюков. Он говорит: «Зачем год терять?! Поступай в этом году». — «Я по-русски говорить уже разучился, кроме мата, ничего не знаю». — «Ничего, сделаем тебе формально экзамены». Я рискнул. В декабре поступил в университет.

У меня была одна гимнастерка, одни штаны и трофейные сапоги, которые я постоянно ремонтировал. Я любил спорт еще со школы. В университете начал заниматься акробатикой. Нам выдавали форму. Мы ее продали на базаре. На вырученные деньги приобрел ботинки, штаны. Голодуха была страшная! Из госпиталя я приехал отожравшийся. За год учебы потерял 16 килограмм.

— Когда начали носить ордена?

— Сначала носили, а потом перестали. Когда я приехал, у меня был орден Отечественной войны. И две Славы, 2-й и 3-й степени. Вскоре получил 1-й степень. А два ордена Красной Звезды вручили на 20-летие Дня Победы. Ордена стал носить только на праздники, когда не стало Хрущева.

— Учитывая вашу военную специфику, насколько вы были агрессивны, вступали в стычки?

— Агрессии, как таковой, у меня не было, у меня пожизненное кредо — не задираться первым. Конечно, выступал за справедливость. Крюкова, как репрессированного, сняли с должности декана. Ходил к ректору университета, качать права. Меня тоже могли причислить к политической статье, тем более отец сидел по политической статье.

— Война снилась?

— Конечно. Сейчас война уже не снится.

Вперёд>>