Глава 2

В 1914 году, вступая в войну против Германской и Австро-Венгерской империй, Франция и Великобритания возлагали большие надежды на своего восточного союзника. Однако очень скоро выяснилось, что «русский паровой каток», несомненно тяжеловесный, плохо сконструирован и ненадежен. Уже через несколько месяцев он норовил катиться назад и требовал огромного количества военных припасов, которые приходилось отрывать от Западного фронта.

Несмотря на это, Россия как воюющая сторона более трех с половиной лет оставалась одной из стен арены, на которой велась окопная война. В штабах Жоффра и Хейга всегда имелась про запас другая карта. На ней желтыми и черными булавками можно было набросать еще более унылую картину, чем та, которую создавали синие и красные булавки ближе к родным пенатам. Все же была и светлая сторона: русский фронт, причем очень длинный, существовал и сковывал сотни тысяч вражеских солдат, которым противнику приходилось целыми составами постоянно подвозить продукцию задыхавшихся фабрик и заводов: винтовки, патроны, снаряды, сапоги, перевязочный материал, велосипеды, упряжь и вьючные седла, лекарства и хирургические инструменты, колючую проволоку и полевые телефоны, кирки и лопаты, короче, все то войсковое имущество, которое армии не могли ни смастерить сами, ни реквизировать у населения. Русский фронт, даже когда дела шли хуже некуда, неизменно отвлекал на себя внимание германского Верховного командования, и с самого начала войны именно этот непреложный факт накладывал отпечаток на планы, строившиеся в лагере западных союзников.

Именно поэтому Франция и Великобритания с недоверием, тревогой и возмущением наблюдали за неожиданным выходом России из войны. 8 ноября 1917 года, после захвата большевиками власти в Петрограде, «рабочее и крестьянское правительство… опиравшееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», ставшее defacto властителем России, призвало все воюющие стороны «начать немедленные переговоры, о справедливом и демократическом мире». Через три недели германское правительство дало благоприятный ответ, а через шесть недель Россия подписала перемирие с центрально-европейскими державами[7] в Брест-Литовске, и бои на Восточном фронте прекратились. Они снова разгорелись в середине февраля, когда мирные переговоры сорвались и германские войска перешли в наступление, практически не встречая никакого сопротивления. Когда же наконец 3 марта 1918 года в Брест-Литовске заключили мирный договор, Германия (тем временем заключившая сепаратный мир с новым правительством Украины) занимала прибалтийские земли, большую часть Белоруссии, всю Украину, Крым, Южную Россию вплоть до реки Дона. Разумеется, необходимо было управлять этими территориями, ставить гарнизоны и вывозить ценности, однако для выполнения этих задач годились и вспомогательные войска, а потому зимой 1917/18 года германское Верховное командование смогло перевести с Восточного фронта на Западный около сорока передовых дивизий. Вместе с ними было переброшено огромное количество вооружений: вся артиллерия, авиация, танки и другое снаряжение, предназначенное для фронта, прекратившего свое существование.

Триумф большевизма был политическим феноменом, все аспекты которого вызывали отвращение в бывших союзниках России, однако самые непосредственные и пока самые важные его последствия вне России носили военный характер. 21 марта 1918 года немцы осуществили свое последнее и самое мощное наступление на Западе, жертвой которого пала 5-я британская армия. Рухнул весь Западный фронт. Париж подвергся обстрелу дальнобойной артиллерии. И словно прорвало плотину – газеты снова затопило напечатанными мелким шрифтом бесконечными списками погибших. В эти недели безнадежного отчаяния и зародилась идея интервенции. То же самое случилось бы, если бы большевики были буддистами, или либералами под руководством Гладстона, или кем бы то ни было. Интервенция вызрела из того, что казалось военной необходимостью, из ситуации, грозившей неминуемым поражением.

Советские историки, как язвительно отмечает Кеннан, предпочли проигнорировать эту истину, отбрасывая, искажая или же изобретая необходимые доказательства, дабы «поставить исторические факты с ног на голову и создать картину, в которой реальные события того периода становятся абсолютно непонятными». Они стремились представить интервенцию как империалистический заговор, легкомысленный и беспринципный одновременно, спровоцированный завистью, жадностью и страхом и поставивший целью задушить в зародыше Советское государство. В этой карикатуре можно узнать интервенцию, какой она стала, но первопричины неудачной политики лежали – и сей факт невозможно оспорить – в крайней необходимости возместить колоссальные потери, понесенные союзниками России из-за ее дезертирства.

Надо признать, что к осени 1917 года, еще до того, как большевики вырвали власть у Временного правительства, русские армии пали духом, а в народе недоумение и покорность судьбе уступили место апатии. Наблюдалось открытое недовольство. Руководство не справлялось со своими задачами. Однако даже учитывая все это, оспаривать важность того, будет ли Россия продолжать сопротивление или сложит оружие, означает упускать два существенных момента.

Первый: противник, отказывающийся признать поражение, даже когда ему явно грозит разгром, остается по меньшей мере помехой и во избежание неблагоприятнейших последствий должен быть уничтожен (эта проблема встала перед Гитлером на побережье Ла-Манша двадцать три года спустя). К осени 1917 года немцы далеко продвинулись в уничтожении России, однако в свое время то же случилось и с Наполеоном. Обговаривая условия (кои в данном случае диктовались немцами), советские лидеры выбрали единственный курс, который полностью развязывал германскому Верховному командованию руки на Востоке. Причем Советы действовали столь поспешно, что у немцев осталось более четырех месяцев на передислокацию войск перед новой военной кампанией.

Второе важное обстоятельство: ни Франция, ни Британия не сознавали и даже отдаленно не представляли, насколько плохо обстояли дела в России в 1917 году. Оба правительства получали тревожные доклады от своих представителей в Петрограде и других местах, но уже давно все известия из России были тревожными, а в год Пашенделя и Капоретто[8] союзники были склонны рассматривать события в России с некоторым безразличием и, может, даже испытывали в том потребность. Они немногого ждали от России. Но они не ожидали самого худшего. Так что, когда наихудшее случилось и союзники вдруг увидели, что отныне Германия может сражаться с ними обеими руками, они не собирались ни делать скидок новой России, ни признавать, что старая находилась на грани разорения и истощения и не явилась большой потерей. Вспоминая огромные надежды, которые они когда-то возлагали на Россию, торжественные договора, подписанные с ней, и предоставленную ей огромную финансовую и материальную помощь, союзники видели в нарушении ею обязательств обыкновенное предательство и вскоре почти убедили себя в том, что это непредвиденное развитие событий, столь благоприятное с точки зрения Германии, вызвано немецкими заговорами и подкупом.

Оба эти предположения ошибочны. Ленин, Троцкий и их соратники не были заинтересованной стороной в войне. Поскольку в их идеологии не оставалось места концепции преданности империалистическим союзникам, разговоры о предательстве были выше их понимания – подобные обвинения казались этим фанатикам скорее несерьезными, чем обличительными.

Однако чисто по-человечески западные союзники не могли не формулировать подобные теории и делать из них выводы. Отсюда, основываясь на страшных реалиях войны, следовало создавать такую моральную и эмоциональную атмосферу, в которой безотчетно лишь на советское правительство возлагалась бы вина за любые неудобства, связанные с восстановлением в России антигерманского фронта, который она своевольно разрушила.

До бесславного провала 1920 года интервенция прошла путь от скромного начала за Полярным кругом до полудюжины театров военных действий. В каждом случае мотивы и поводы у союзников были разными, так же как их роль и ответственность. Их поддерживало и им противостояло поразительное множество политических и национальных групп. В Баку, например, британские войска сражались бок о бок с армянскими революционерами, тщетно пытаясь спасти город от турок. В Прибалтийских государствах в 1919 году в пеструю толпу антибольшевистских сил, напрямую или косвенно получавших выгоду от интервентской политики Британии, входили и немецкие добровольцы. Единственная характерная общность всех этих театров военных действий настолько очевидна, что ее легко можно проглядеть. Речь идет о доступности – Антанта вторгалась в Россию везде, где это было физически возможно сделать.

В период войны застой неестественен, слабость неприлична – комбинация этих двух составляющих почти всегда способствует появлению заумных необоснованных планов, нацеленных на продолжение войны окольными путями. Зимой 1917/18 года союзные державы не могли собственными силами снова открыть Восточный фронт против Германии и неизбежно начали изыскивать альтернативный способ достижения того же результата. Не прошло и двух месяцев после большевистской революции, как военные представители Верховного военного совета рекомендовали «непременно оказывать поддержку всем национальным группам (в Южной России), полным решимости продолжать войну, всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», и первые двадцать из многих миллионов фунтов стерлингов отправились в карманы казацких и украинских лидеров. Из этих лидеров самым известным – пожалуй, уместнее сказать модным – был казацкий атаман Каледин, хотя, как докладывал с места событий один британский офицер, калединское войско (насчитывавшее в начале декабря две роты с обещанием сформировать еще три) было «абсолютно никуда не годным и дезорганизованным». Дело в том, что Каледин, человек честный, был лидером местного значения, заинтересованным лишь в обеспечении автономии для своей казацкой родины на Дону, но ни в коей мере не стремился «продолжать войну», и выбор его кандидатуры союзниками в качестве их первого протеже на русской земле нельзя назвать удачным.

Правда, существовал неопределенный проект создания где-то в Южной России некоего бастиона или плацдарма, на который будут направляться или вокруг которого будут объединяться румынская армия, украинцы, выходцы из Закавказья и кто угодно, кого военные представители Верховного военного совета довольно оптимистично называли «нашими друзьями в России»[9]. В этой политико-стратегической фантазии центральная роль отводилась территории донских казаков. Хотя представители британского правительства в России настойчиво предупреждали, что Каледину и его казакам ни в коем случае нельзя доверять, в декабре 1917 года британское Военное министерство вынесло решение выделить атаману «финансовую помощь в любых необходимых размерах», что свидетельствовало об отчаянии, господствовавшем в высших сферах.

В течение всего периода интервенции неизменно существовало расхождение между тем, что политики намеревались сделать, и тем, что происходило на самом деле. Перевод денег в штаб Каледина на Дону представлял технические трудности, и до 11 февраля 1918 года, когда Каледин, растеряв большинство своих казаков, пустил себе пулю в лоб, он так ничего и не получил ни из Лондона, ни из других столиц западных союзников.

Решение поддержать Каледина приняли в Лондоне 3 декабря 1917 года. Три дня спустя британский посол в Токио отправил в министерство иностранных дел необычную просьбу от имени некоей высокопоставленной особы. Его русский коллега, докладывал сэр Коннингэм Грин, привел в британское посольство бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Александра Васильевича Колчака. Адмирал Колчак официально предоставил себя «без всяких условий и в любом качестве в распоряжение правительства Его Величества» и выразил желание «сражаться, если возможно, на суше на Западном фронте и, если потребуется, в чине рядового».

Судя по тому, что этим благородным предложением занялся лично министр иностранных дел (12 декабря Бальфур запросил мнение адмиралтейства по этому вопросу), Лондон воспринимал Колчака серьезно. В отличие от Каледина, о характере и способностях которого практически ничего не было известно, Колчак имел отличную репутацию. Молодым офицером он отличился в исследовании Арктики, храбро сражался в Русско-японской войне, а в последующие годы, оставаясь в тени, играл ведущую роль в реорганизации адмиралтейства в Петрограде. Во время войны против Германии русский военный флот, запертый в Балтийском и Черном морях, имел мало возможностей для исправления своей репутации, пострадавшей в начале века в войне с Японией, однако выдающиеся способности Колчака как командующего были отмечены званием контр-адмирала в возрасте сорока трех лет, что было беспрецендентно для России[10]. Год спустя, в июне 1916-го, он получил чин вице-адмирала и был назначен командующим Черноморским флотом, где проявил и военный, и административный таланты. Когда под натиском революции дисциплина на флоте в конце концов рухнула, Колчак сложил с себя обязанности командующего, но наградного оружия не сдал, демонстративно бросив за борт золотую саблю во время общего собрания на палубе флагманского корабля. Затем адмирал принял приглашение военно-морского департамента США возглавить небольшую техническую миссию в Америку. Он возвращался в Россию через Тихий океан, когда его настигли новости о большевистской революции и грядущем выходе России из войны. Телеграмма из британского посольства в Токио отразила его реакцию на эти новости.

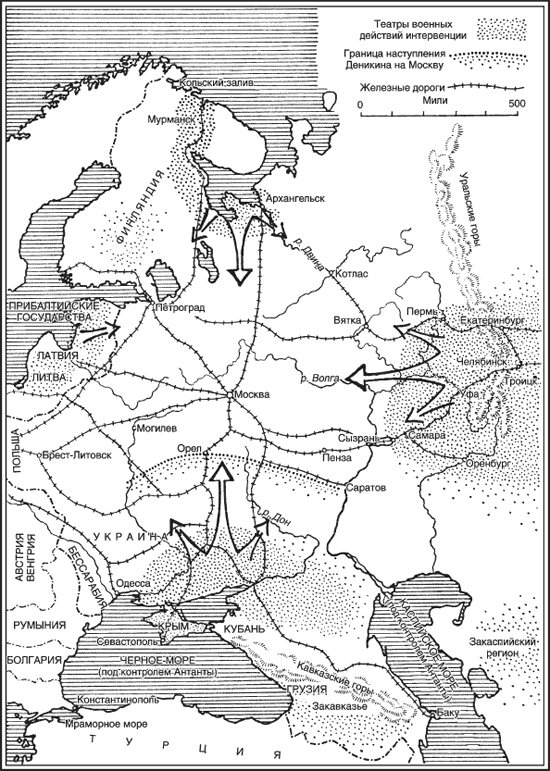

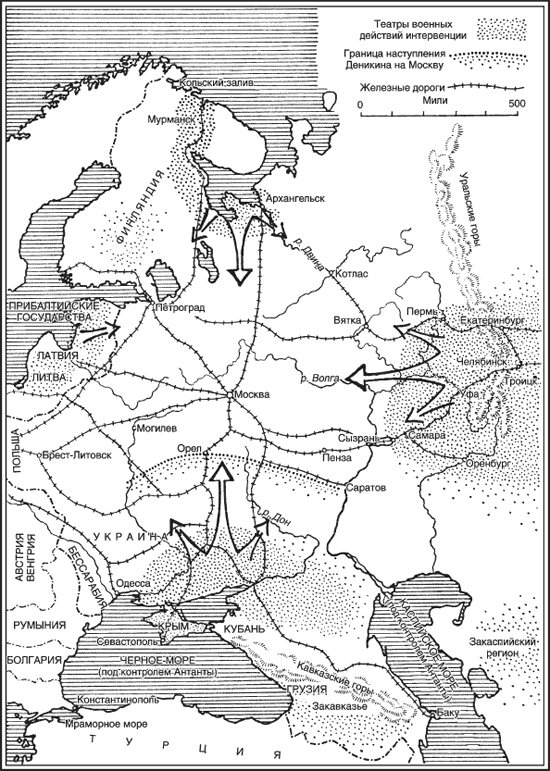

Карта № 1. Театры военных действий интервенции.

Колчак обладал сильным чувством персональной ответственности. Свои услуги британскому правительству он предложил, как объяснял позже, потому, что «считал своим долгом, как один из представителей бывшего правительства, выполнить обещание союзникам; что те обязательства, которые были взяты Россией по отношению союзников, являются и моими обязательствами… и что поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства до конца и желаю участвовать в войне, хотя бы Россия и заключила мир при большевиках».

В то время русские офицеры были склонны к театральным поступкам, однако просьба Колчака позволить ему «сражаться, если возможно, на суше на Западном фронте и, если потребуется, в чине рядового» была высказана не ради внешнего эффекта. Как он говорил на допросе два года спустя, «я знал хорошо английский флот, знал, что английский флот, конечно, не нуждается в нашей помощи… Затем, на что же я мог надеяться, идя в их флот? Я был командующим Черноморским флотом. Я бы пошел на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо знают, были бы в ложном положении. Если бы я был молодой офицер, то меня бы могли назначить на какой-нибудь миноносец, но тут создалось бы нелепое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю идти в армию, хотя бы простым солдатом». Честность мотивов Колчака вне сомнений.

29 декабря министерство иностранных дел официально приняло предложение Колчака и через британского посла сообщило, что в ближайшее время будет решено, где его можно использовать с максимальной пользой. Тем временем Военное министерство (которое на всех этапах активнее других правительственных учреждений интересовалось интервенцией) взяло судьбу Колчака в свои руки, и в начале января 1918 года посольство в Токио получило просьбу обеспечить его путешествие в Месопотамию.

Какую именно службу имел в виду для Колчака Генеральный штаб, теперь неизвестно и вряд ли когда-либо прояснится, однако в те самые дни, когда рассматривалось предложение Колчака, в Лондоне приняли решение отправить из Багдада на Кавказ военную миссию под руководством генерала Денстервила. Отряд англичан под командованием Денстервила, как выяснилось позже, должен был взаимодействовать с маленьким, но отважным русским контингентом в Северной Персии, отказавшимся признать Брестское перемирие. Вполне вероятно, Колчаку отводилась некая роль в этом смелом предприятии, главной целью которого было не дать туркам захватить контроль над бакинскими нефтяными скважинами и создать на берегах Каспийского моря плацдарм для наступления на Индию.

С двумя из четырех морских офицеров, сопровождавших его из Америки, Колчак сел на первый же корабль, направлявшийся из Иокогамы в Шанхай. Там, в ожидании следующего рейса, ему пришлось задержаться на три недели, в течение которых его дела опять привлекли внимание министерства иностранных дел. В первые дни февраля 1918 года князь Кудашев, русский посол в Китае, обратился к британскому послу сэру Джону Джордану. По словам князя, он хотел проконсультироваться с Колчаком насчет Сибири и спрашивал, нет ли возможности привезти адмирала в Пекин. Колчаку, задержавшемуся в Шанхае, передали это предложение, но он не заинтересовался и ответил, что собирается в Месопотамию и не может менять свои планы без санкции британского правительства, приказам которого считает себя обязанным подчиняться. Тогда Джордан передал просьбу Кудашева в Лондон.

Министерство иностранных дел, а вероятно, и Военное министерство все еще стремились как можно быстрее доставить Колчака в Месопотамию. 10 февраля соответствующее послание передали адмиралу в Шанхай по британским консульским каналам. Начальник военной разведки, на том этапе руководивший передвижениями Колчака, возможно, в целях безопасности не известил Гонконг о приезде выдающегося добровольца, и по прибытии в порт адмирал столкнулся с неприятной необходимостью отмечаться в полиции каждый раз, как он сходил на берег.

Следующим портом захода был Сингапур. Адмирал достиг его 11 марта, и к этому моменту Военное министерство изменило свое решение. «Ваше тайное присутствие, – телеграфировал начальник военной разведки, – более желательно в Маньчжурии». Ситуация на Дальнем Востоке изменилась: князь Кудашев и акционеры Китайско-Восточной железной дороги хотели видеть адмирала в совете директоров. Это известие недельной давности передал Колчаку командующий британскими владениями на полуострове Малакка генерал Ридаут. Адмирал разгневался.

Он вызвался добровольцем сражаться на стороне стран Тройственного согласия, предпочтительно на Западном фронте, а не заниматься нелегально коммерческой деятельностью на китайской территории. Смешно предполагать, что один из самых известных военных деятелей России сумел бы сохранить инкогнито в большой русской колонии в Маньчжурии. А если его присутствие там было действительно необходимо, то почему британцы не смогли предвидеть это месяц назад, когда Колчак и двое его спутников находились в Шанхае? Князь Кудашев тогда обращался к британцам, но они отвергли его просьбу и вынудили Колчака – за его собственный счет – обойти морем пол-Азии. Адмирал действительно имел все основания для гнева.

Однако сильнее гнева было его недоверие к «подводным течениям», вызвавшим (как он сильно подозревал) эти изменения планов. Китайско-Восточная железная дорога была русским концерном; за этой ширмой под вывеской Русско-Азиатского банка скрывалась масса финансистов и концессионеров, о которых Колчак имел весьма низкое мнение. Еще в Шанхае они намекали ему о планах использовать его имя и репутацию для развития бизнеса, отдаленно связанного – или вовсе не связанного – с продолжением войны. По слухам, адмирал пробормотал что-то о торговцах-мошенниках, когда отправлялся на беседу в штаб-квартиру генерала Ридаута.

Результатом этой беседы стала телеграмма в Военное министерство, в коей Ридаут докладывал, что если следует рассматривать известия о Маньчжурии как приказ, то Колчак подчинится, однако назначение в Месопотамию для него гораздо предпочтительнее. В ответ начальник военной разведки телеграфировал, что Колчак более не может быть полезен на Среднем Востоке. 13 марта Ридаут доложил: «Колчак вернется на север при первой же возможности». После этого адмирал и двое его спутников застряли в отеле «Рэффлз» почти на две недели в ожидании оказии для возвращения в Китай.

К тому времени путешественники оказались в трудном финансовом положении. В Америке Колчак и его офицеры были гостями правительства Соединенных Штатов и получали жалованье и денежные пособия от правительства Российской империи, которое до сих пор работало и имело средства. В Токио большую часть сэкономленных в Америке денег Колчак оставил в банке для последующего перевода жене в Южную Россию. Прошло уже более четырех месяцев с того момента, как он предложил свои услуги британскому правительству, но до сих пор никому не пришло в голову, что адмирал нуждается и определенно заслуживает некоторой финансовой поддержки в долгих путешествиях, совершаемых по инициативе начальника военной разведки. Сам же Колчак был слишком горд, чтобы лично поднимать этот вопрос. Его целеустремленность, безусловно, подтверждается тем фактом, что даже в обескураживающе неблагоприятной ситуации, сложившейся в Сингапуре, он не бросил дело, которое уже тогда казалось необычайно бесцельной и дорогостоящей охотой за химерами.

Он отправился на корабле в Шанхай в конце марта и приблизительно через месяц добрался до российского посольства в Пекине. «Я прислан в ваше распоряжение, – сказал он князю Кудашеву. – Какую миссию вы предполагали возложить на меня?»

Несмотря на это, Россия как воюющая сторона более трех с половиной лет оставалась одной из стен арены, на которой велась окопная война. В штабах Жоффра и Хейга всегда имелась про запас другая карта. На ней желтыми и черными булавками можно было набросать еще более унылую картину, чем та, которую создавали синие и красные булавки ближе к родным пенатам. Все же была и светлая сторона: русский фронт, причем очень длинный, существовал и сковывал сотни тысяч вражеских солдат, которым противнику приходилось целыми составами постоянно подвозить продукцию задыхавшихся фабрик и заводов: винтовки, патроны, снаряды, сапоги, перевязочный материал, велосипеды, упряжь и вьючные седла, лекарства и хирургические инструменты, колючую проволоку и полевые телефоны, кирки и лопаты, короче, все то войсковое имущество, которое армии не могли ни смастерить сами, ни реквизировать у населения. Русский фронт, даже когда дела шли хуже некуда, неизменно отвлекал на себя внимание германского Верховного командования, и с самого начала войны именно этот непреложный факт накладывал отпечаток на планы, строившиеся в лагере западных союзников.

Именно поэтому Франция и Великобритания с недоверием, тревогой и возмущением наблюдали за неожиданным выходом России из войны. 8 ноября 1917 года, после захвата большевиками власти в Петрограде, «рабочее и крестьянское правительство… опиравшееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», ставшее defacto властителем России, призвало все воюющие стороны «начать немедленные переговоры, о справедливом и демократическом мире». Через три недели германское правительство дало благоприятный ответ, а через шесть недель Россия подписала перемирие с центрально-европейскими державами[7] в Брест-Литовске, и бои на Восточном фронте прекратились. Они снова разгорелись в середине февраля, когда мирные переговоры сорвались и германские войска перешли в наступление, практически не встречая никакого сопротивления. Когда же наконец 3 марта 1918 года в Брест-Литовске заключили мирный договор, Германия (тем временем заключившая сепаратный мир с новым правительством Украины) занимала прибалтийские земли, большую часть Белоруссии, всю Украину, Крым, Южную Россию вплоть до реки Дона. Разумеется, необходимо было управлять этими территориями, ставить гарнизоны и вывозить ценности, однако для выполнения этих задач годились и вспомогательные войска, а потому зимой 1917/18 года германское Верховное командование смогло перевести с Восточного фронта на Западный около сорока передовых дивизий. Вместе с ними было переброшено огромное количество вооружений: вся артиллерия, авиация, танки и другое снаряжение, предназначенное для фронта, прекратившего свое существование.

Триумф большевизма был политическим феноменом, все аспекты которого вызывали отвращение в бывших союзниках России, однако самые непосредственные и пока самые важные его последствия вне России носили военный характер. 21 марта 1918 года немцы осуществили свое последнее и самое мощное наступление на Западе, жертвой которого пала 5-я британская армия. Рухнул весь Западный фронт. Париж подвергся обстрелу дальнобойной артиллерии. И словно прорвало плотину – газеты снова затопило напечатанными мелким шрифтом бесконечными списками погибших. В эти недели безнадежного отчаяния и зародилась идея интервенции. То же самое случилось бы, если бы большевики были буддистами, или либералами под руководством Гладстона, или кем бы то ни было. Интервенция вызрела из того, что казалось военной необходимостью, из ситуации, грозившей неминуемым поражением.

Советские историки, как язвительно отмечает Кеннан, предпочли проигнорировать эту истину, отбрасывая, искажая или же изобретая необходимые доказательства, дабы «поставить исторические факты с ног на голову и создать картину, в которой реальные события того периода становятся абсолютно непонятными». Они стремились представить интервенцию как империалистический заговор, легкомысленный и беспринципный одновременно, спровоцированный завистью, жадностью и страхом и поставивший целью задушить в зародыше Советское государство. В этой карикатуре можно узнать интервенцию, какой она стала, но первопричины неудачной политики лежали – и сей факт невозможно оспорить – в крайней необходимости возместить колоссальные потери, понесенные союзниками России из-за ее дезертирства.

Надо признать, что к осени 1917 года, еще до того, как большевики вырвали власть у Временного правительства, русские армии пали духом, а в народе недоумение и покорность судьбе уступили место апатии. Наблюдалось открытое недовольство. Руководство не справлялось со своими задачами. Однако даже учитывая все это, оспаривать важность того, будет ли Россия продолжать сопротивление или сложит оружие, означает упускать два существенных момента.

Первый: противник, отказывающийся признать поражение, даже когда ему явно грозит разгром, остается по меньшей мере помехой и во избежание неблагоприятнейших последствий должен быть уничтожен (эта проблема встала перед Гитлером на побережье Ла-Манша двадцать три года спустя). К осени 1917 года немцы далеко продвинулись в уничтожении России, однако в свое время то же случилось и с Наполеоном. Обговаривая условия (кои в данном случае диктовались немцами), советские лидеры выбрали единственный курс, который полностью развязывал германскому Верховному командованию руки на Востоке. Причем Советы действовали столь поспешно, что у немцев осталось более четырех месяцев на передислокацию войск перед новой военной кампанией.

Второе важное обстоятельство: ни Франция, ни Британия не сознавали и даже отдаленно не представляли, насколько плохо обстояли дела в России в 1917 году. Оба правительства получали тревожные доклады от своих представителей в Петрограде и других местах, но уже давно все известия из России были тревожными, а в год Пашенделя и Капоретто[8] союзники были склонны рассматривать события в России с некоторым безразличием и, может, даже испытывали в том потребность. Они немногого ждали от России. Но они не ожидали самого худшего. Так что, когда наихудшее случилось и союзники вдруг увидели, что отныне Германия может сражаться с ними обеими руками, они не собирались ни делать скидок новой России, ни признавать, что старая находилась на грани разорения и истощения и не явилась большой потерей. Вспоминая огромные надежды, которые они когда-то возлагали на Россию, торжественные договора, подписанные с ней, и предоставленную ей огромную финансовую и материальную помощь, союзники видели в нарушении ею обязательств обыкновенное предательство и вскоре почти убедили себя в том, что это непредвиденное развитие событий, столь благоприятное с точки зрения Германии, вызвано немецкими заговорами и подкупом.

Оба эти предположения ошибочны. Ленин, Троцкий и их соратники не были заинтересованной стороной в войне. Поскольку в их идеологии не оставалось места концепции преданности империалистическим союзникам, разговоры о предательстве были выше их понимания – подобные обвинения казались этим фанатикам скорее несерьезными, чем обличительными.

Однако чисто по-человечески западные союзники не могли не формулировать подобные теории и делать из них выводы. Отсюда, основываясь на страшных реалиях войны, следовало создавать такую моральную и эмоциональную атмосферу, в которой безотчетно лишь на советское правительство возлагалась бы вина за любые неудобства, связанные с восстановлением в России антигерманского фронта, который она своевольно разрушила.

До бесславного провала 1920 года интервенция прошла путь от скромного начала за Полярным кругом до полудюжины театров военных действий. В каждом случае мотивы и поводы у союзников были разными, так же как их роль и ответственность. Их поддерживало и им противостояло поразительное множество политических и национальных групп. В Баку, например, британские войска сражались бок о бок с армянскими революционерами, тщетно пытаясь спасти город от турок. В Прибалтийских государствах в 1919 году в пеструю толпу антибольшевистских сил, напрямую или косвенно получавших выгоду от интервентской политики Британии, входили и немецкие добровольцы. Единственная характерная общность всех этих театров военных действий настолько очевидна, что ее легко можно проглядеть. Речь идет о доступности – Антанта вторгалась в Россию везде, где это было физически возможно сделать.

В период войны застой неестественен, слабость неприлична – комбинация этих двух составляющих почти всегда способствует появлению заумных необоснованных планов, нацеленных на продолжение войны окольными путями. Зимой 1917/18 года союзные державы не могли собственными силами снова открыть Восточный фронт против Германии и неизбежно начали изыскивать альтернативный способ достижения того же результата. Не прошло и двух месяцев после большевистской революции, как военные представители Верховного военного совета рекомендовали «непременно оказывать поддержку всем национальным группам (в Южной России), полным решимости продолжать войну, всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», и первые двадцать из многих миллионов фунтов стерлингов отправились в карманы казацких и украинских лидеров. Из этих лидеров самым известным – пожалуй, уместнее сказать модным – был казацкий атаман Каледин, хотя, как докладывал с места событий один британский офицер, калединское войско (насчитывавшее в начале декабря две роты с обещанием сформировать еще три) было «абсолютно никуда не годным и дезорганизованным». Дело в том, что Каледин, человек честный, был лидером местного значения, заинтересованным лишь в обеспечении автономии для своей казацкой родины на Дону, но ни в коей мере не стремился «продолжать войну», и выбор его кандидатуры союзниками в качестве их первого протеже на русской земле нельзя назвать удачным.

Правда, существовал неопределенный проект создания где-то в Южной России некоего бастиона или плацдарма, на который будут направляться или вокруг которого будут объединяться румынская армия, украинцы, выходцы из Закавказья и кто угодно, кого военные представители Верховного военного совета довольно оптимистично называли «нашими друзьями в России»[9]. В этой политико-стратегической фантазии центральная роль отводилась территории донских казаков. Хотя представители британского правительства в России настойчиво предупреждали, что Каледину и его казакам ни в коем случае нельзя доверять, в декабре 1917 года британское Военное министерство вынесло решение выделить атаману «финансовую помощь в любых необходимых размерах», что свидетельствовало об отчаянии, господствовавшем в высших сферах.

В течение всего периода интервенции неизменно существовало расхождение между тем, что политики намеревались сделать, и тем, что происходило на самом деле. Перевод денег в штаб Каледина на Дону представлял технические трудности, и до 11 февраля 1918 года, когда Каледин, растеряв большинство своих казаков, пустил себе пулю в лоб, он так ничего и не получил ни из Лондона, ни из других столиц западных союзников.

Решение поддержать Каледина приняли в Лондоне 3 декабря 1917 года. Три дня спустя британский посол в Токио отправил в министерство иностранных дел необычную просьбу от имени некоей высокопоставленной особы. Его русский коллега, докладывал сэр Коннингэм Грин, привел в британское посольство бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Александра Васильевича Колчака. Адмирал Колчак официально предоставил себя «без всяких условий и в любом качестве в распоряжение правительства Его Величества» и выразил желание «сражаться, если возможно, на суше на Западном фронте и, если потребуется, в чине рядового».

Судя по тому, что этим благородным предложением занялся лично министр иностранных дел (12 декабря Бальфур запросил мнение адмиралтейства по этому вопросу), Лондон воспринимал Колчака серьезно. В отличие от Каледина, о характере и способностях которого практически ничего не было известно, Колчак имел отличную репутацию. Молодым офицером он отличился в исследовании Арктики, храбро сражался в Русско-японской войне, а в последующие годы, оставаясь в тени, играл ведущую роль в реорганизации адмиралтейства в Петрограде. Во время войны против Германии русский военный флот, запертый в Балтийском и Черном морях, имел мало возможностей для исправления своей репутации, пострадавшей в начале века в войне с Японией, однако выдающиеся способности Колчака как командующего были отмечены званием контр-адмирала в возрасте сорока трех лет, что было беспрецендентно для России[10]. Год спустя, в июне 1916-го, он получил чин вице-адмирала и был назначен командующим Черноморским флотом, где проявил и военный, и административный таланты. Когда под натиском революции дисциплина на флоте в конце концов рухнула, Колчак сложил с себя обязанности командующего, но наградного оружия не сдал, демонстративно бросив за борт золотую саблю во время общего собрания на палубе флагманского корабля. Затем адмирал принял приглашение военно-морского департамента США возглавить небольшую техническую миссию в Америку. Он возвращался в Россию через Тихий океан, когда его настигли новости о большевистской революции и грядущем выходе России из войны. Телеграмма из британского посольства в Токио отразила его реакцию на эти новости.

Карта № 1. Театры военных действий интервенции.

Колчак обладал сильным чувством персональной ответственности. Свои услуги британскому правительству он предложил, как объяснял позже, потому, что «считал своим долгом, как один из представителей бывшего правительства, выполнить обещание союзникам; что те обязательства, которые были взяты Россией по отношению союзников, являются и моими обязательствами… и что поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства до конца и желаю участвовать в войне, хотя бы Россия и заключила мир при большевиках».

В то время русские офицеры были склонны к театральным поступкам, однако просьба Колчака позволить ему «сражаться, если возможно, на суше на Западном фронте и, если потребуется, в чине рядового» была высказана не ради внешнего эффекта. Как он говорил на допросе два года спустя, «я знал хорошо английский флот, знал, что английский флот, конечно, не нуждается в нашей помощи… Затем, на что же я мог надеяться, идя в их флот? Я был командующим Черноморским флотом. Я бы пошел на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо знают, были бы в ложном положении. Если бы я был молодой офицер, то меня бы могли назначить на какой-нибудь миноносец, но тут создалось бы нелепое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю идти в армию, хотя бы простым солдатом». Честность мотивов Колчака вне сомнений.

29 декабря министерство иностранных дел официально приняло предложение Колчака и через британского посла сообщило, что в ближайшее время будет решено, где его можно использовать с максимальной пользой. Тем временем Военное министерство (которое на всех этапах активнее других правительственных учреждений интересовалось интервенцией) взяло судьбу Колчака в свои руки, и в начале января 1918 года посольство в Токио получило просьбу обеспечить его путешествие в Месопотамию.

Какую именно службу имел в виду для Колчака Генеральный штаб, теперь неизвестно и вряд ли когда-либо прояснится, однако в те самые дни, когда рассматривалось предложение Колчака, в Лондоне приняли решение отправить из Багдада на Кавказ военную миссию под руководством генерала Денстервила. Отряд англичан под командованием Денстервила, как выяснилось позже, должен был взаимодействовать с маленьким, но отважным русским контингентом в Северной Персии, отказавшимся признать Брестское перемирие. Вполне вероятно, Колчаку отводилась некая роль в этом смелом предприятии, главной целью которого было не дать туркам захватить контроль над бакинскими нефтяными скважинами и создать на берегах Каспийского моря плацдарм для наступления на Индию.

С двумя из четырех морских офицеров, сопровождавших его из Америки, Колчак сел на первый же корабль, направлявшийся из Иокогамы в Шанхай. Там, в ожидании следующего рейса, ему пришлось задержаться на три недели, в течение которых его дела опять привлекли внимание министерства иностранных дел. В первые дни февраля 1918 года князь Кудашев, русский посол в Китае, обратился к британскому послу сэру Джону Джордану. По словам князя, он хотел проконсультироваться с Колчаком насчет Сибири и спрашивал, нет ли возможности привезти адмирала в Пекин. Колчаку, задержавшемуся в Шанхае, передали это предложение, но он не заинтересовался и ответил, что собирается в Месопотамию и не может менять свои планы без санкции британского правительства, приказам которого считает себя обязанным подчиняться. Тогда Джордан передал просьбу Кудашева в Лондон.

Министерство иностранных дел, а вероятно, и Военное министерство все еще стремились как можно быстрее доставить Колчака в Месопотамию. 10 февраля соответствующее послание передали адмиралу в Шанхай по британским консульским каналам. Начальник военной разведки, на том этапе руководивший передвижениями Колчака, возможно, в целях безопасности не известил Гонконг о приезде выдающегося добровольца, и по прибытии в порт адмирал столкнулся с неприятной необходимостью отмечаться в полиции каждый раз, как он сходил на берег.

Следующим портом захода был Сингапур. Адмирал достиг его 11 марта, и к этому моменту Военное министерство изменило свое решение. «Ваше тайное присутствие, – телеграфировал начальник военной разведки, – более желательно в Маньчжурии». Ситуация на Дальнем Востоке изменилась: князь Кудашев и акционеры Китайско-Восточной железной дороги хотели видеть адмирала в совете директоров. Это известие недельной давности передал Колчаку командующий британскими владениями на полуострове Малакка генерал Ридаут. Адмирал разгневался.

Он вызвался добровольцем сражаться на стороне стран Тройственного согласия, предпочтительно на Западном фронте, а не заниматься нелегально коммерческой деятельностью на китайской территории. Смешно предполагать, что один из самых известных военных деятелей России сумел бы сохранить инкогнито в большой русской колонии в Маньчжурии. А если его присутствие там было действительно необходимо, то почему британцы не смогли предвидеть это месяц назад, когда Колчак и двое его спутников находились в Шанхае? Князь Кудашев тогда обращался к британцам, но они отвергли его просьбу и вынудили Колчака – за его собственный счет – обойти морем пол-Азии. Адмирал действительно имел все основания для гнева.

Однако сильнее гнева было его недоверие к «подводным течениям», вызвавшим (как он сильно подозревал) эти изменения планов. Китайско-Восточная железная дорога была русским концерном; за этой ширмой под вывеской Русско-Азиатского банка скрывалась масса финансистов и концессионеров, о которых Колчак имел весьма низкое мнение. Еще в Шанхае они намекали ему о планах использовать его имя и репутацию для развития бизнеса, отдаленно связанного – или вовсе не связанного – с продолжением войны. По слухам, адмирал пробормотал что-то о торговцах-мошенниках, когда отправлялся на беседу в штаб-квартиру генерала Ридаута.

Результатом этой беседы стала телеграмма в Военное министерство, в коей Ридаут докладывал, что если следует рассматривать известия о Маньчжурии как приказ, то Колчак подчинится, однако назначение в Месопотамию для него гораздо предпочтительнее. В ответ начальник военной разведки телеграфировал, что Колчак более не может быть полезен на Среднем Востоке. 13 марта Ридаут доложил: «Колчак вернется на север при первой же возможности». После этого адмирал и двое его спутников застряли в отеле «Рэффлз» почти на две недели в ожидании оказии для возвращения в Китай.

К тому времени путешественники оказались в трудном финансовом положении. В Америке Колчак и его офицеры были гостями правительства Соединенных Штатов и получали жалованье и денежные пособия от правительства Российской империи, которое до сих пор работало и имело средства. В Токио большую часть сэкономленных в Америке денег Колчак оставил в банке для последующего перевода жене в Южную Россию. Прошло уже более четырех месяцев с того момента, как он предложил свои услуги британскому правительству, но до сих пор никому не пришло в голову, что адмирал нуждается и определенно заслуживает некоторой финансовой поддержки в долгих путешествиях, совершаемых по инициативе начальника военной разведки. Сам же Колчак был слишком горд, чтобы лично поднимать этот вопрос. Его целеустремленность, безусловно, подтверждается тем фактом, что даже в обескураживающе неблагоприятной ситуации, сложившейся в Сингапуре, он не бросил дело, которое уже тогда казалось необычайно бесцельной и дорогостоящей охотой за химерами.

Он отправился на корабле в Шанхай в конце марта и приблизительно через месяц добрался до российского посольства в Пекине. «Я прислан в ваше распоряжение, – сказал он князю Кудашеву. – Какую миссию вы предполагали возложить на меня?»

<< Назад Вперёд>>