Передвижение по городу

…разгромыхались пролетки; визжали

трамваи; круги от фонарного света

заширились зелено; вдруг открывалась

звездочка, чтобы, разорвавшись,

стать солнцем, проухнуть из света

тяжелым и черным авто; снова

сжаться – до точки.

А. Белый. «Москва»

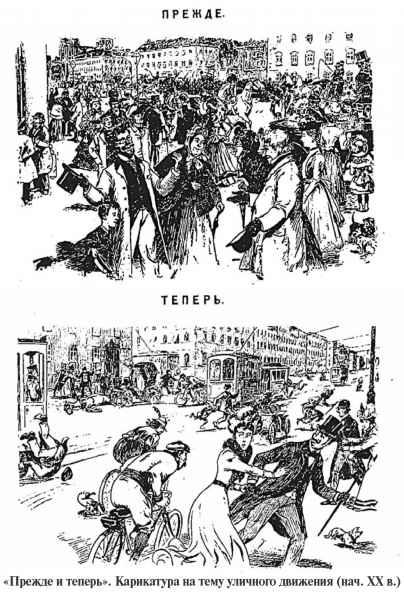

Если еще нет на наших улицах той огромной массы людей и экипажей, что так поражает в западных центрах, – писала газета «Голос Москвы» сто лет назад, – то обычная для последних торопливость, стремительность начинает уже быть преобладающей в уличной жизни Москвы.

Каждый час утра, дня и вечера имеет в Москве свою особенность, своих участников, свой «ритм», свою «окраску». По характеру уличной жизни теперь можно безошибочно определять время…

С рассветом откуда-то выползают метельщики улиц, показываются фургоны с провизией или за провизией и начинают мелькать фигуры прохожих. К шести утра – в молчаливой пустоте улиц особенно гулко начинают звенеть звонки первых трамваев, и огромные массы рабочего люда спешат по удешевленному тарифу добраться до мест своей ежедневной работы.

Через час уже видны первые разносчики газет, а к восьми – место рабочих в трамваях занимает учащаяся детвора, которая шумными толпами заполняет и тротуары. Отпираются магазины, исчезают школьники и рабочие, и их места занимают чиновники, служащие банков и контор. Начинается автомобильное движение, мелькают фигуры лихачей и экипажи собственников.

Между одиннадцатью и двумя часами дня уличная жизнь наиболее сильна только в торговой части города, в складах, около биржи, около больших магазинов. После двух, до четырех, оживает Кузнецкий Мост и часть Петровки, где в это время гуляет веселящаяся Москва.

После четырех часов улицы Москвы начинают жить особенно интенсивной жизнью. И тротуары, и вагоны трамваев, и экипажи – все полно людьми. Служащая Москва стремится домой. В центре около остановок трамвая целые сражения из-за мест. Как утром большинство стремится с окраин к центру, так теперь наблюдается обратное движение. Такая напряженная уличная жизнь продолжается до семи часов вечера. В эти три часа улицы Москвы походят на улицы европейских столиц. Но часть Москвы как бы затихает, запирается часть магазинов, а к восьми улицы опять полны шумной толпой. Начинается съезд в театры.

С одиннадцати начинается разъезд из театров, и все опять полно людьми. Обгоняя трамваи, извозчиков, бешено мчатся лихачи и автомобили за город, тесно у входов в рестораны.

Московская улица отдыхает всего два-три часа, но и этот предрассветный отдых тревожен».

О ночной жизни Москвы разговор будет впереди. А пока внимательнее приглядимся к движению на улицах города в урочное время. Как и все в Российской империи, уличное движение тщательно регламентировалось законами и инструкциями: «обязательными постановлениями», принимавшимися Городской думой, и приказами по полиции, выходившими из-под пера обер-полицмейстера (градоначальника).

Обывателю, вышедшему за ворота дома и ступившему на «троттуар» (так сто лет назад в официальных документах писали это слово), полагалось «соблюдать осторожность, чтобы не толкать других» и «не останавливаться там, где это препятствует движению». Не имели права идти по тротуарам и бульварам маляры с орудиями их ремесла, трубочисты, торговцы-разносчики с лотками, пешеходы с громоздкими тяжестями; нельзя было возить за собой тележки и сани, за исключением детских, проносить непокрытые зеркала – лошадь могла испугаться и понести. Детям запрещалось играть на улицах и площадях в мячи, бабки и прочие игры, запускать бумажных змеев и воздушные шары, которые также могли напугать лошадей.

Правила правилами, но Москва все же «сердце» России, а не чинной Германии с ее населением, впитавшим с молоком матери уважение к своему хваленому немецкому «орднунгу». Москвичи века минувшего, продолжая традиции героев пьес А. Н. Островского, предпочитали поступать «не по закону, а по совести», особенно в таких мелочах, как перемещение по улицам. К тому же в описываемую эпоху значительную часть населения древней столицы составляли недавние сельские жители, обычно даже не подозревавшие, что при хождении пешком надо придерживаться какого-то особого порядка.

«Как у нас ходят? – спрашивал репортер, касаясь уличного движения в Москве в начале XX века. И сам же давал ответ: – Во всех „западных Европах“ обыкновенно всякий малый ребенок, впервые выходя на улицу, твердо памятует, что есть две стороны: правая и левая… Что при переходе с одной стороны на другую нужно не кидаться с отчаянной решимостью вперед, а следует выждать время и осторожно перейти улицу, внимательно глядя направо и налево.

У нас этого не знают. При циркуляции по тротуарам или вдруг сразу все почувствуют к правой стороне какую-то симпатию, или почему-то вдруг особенно полюбят левую… В результате на тротуарах получается какая-то каша, а в хронике происшествий на другой день является заметка: «Такого-то числа на тротуаре задавлен ребенок г-жи Z, получивший легкие поранения…»

Как у нас переходят улицы?

Я знаю одну очень почтенную барыню, которая при переходе с одной стороны улицы на другую в бойких местах зажмуривается и стремительно кидается вперед.

– Для безопасности, – уверяет она, – не так страшно!

А кто же не наблюдал сотни раз, как мальчишки с какой-то отчаянной удалью стараются перебежать улицу с таким расчетом, чтобы вынырнуть из-под самой лошадиной морды…

Если не давят ежедневно этих «спортсменов» десятками, то это дело лишь счастливого случая, не более…»

Итак, вместе с пешеходами мы остановились на краю «троттуара», наблюдая за несущимся по мостовой потоком колесного транспорта: за пролетками извозчиков, телегами ломовиков, вагонами конки и трамвая, автомобилями и велосипедами. Если москвичу, имевшему в кошельке достаточно денег, не хотелось «бить ноги» или спешное дело призывало его на другой конец города, он кричал:

– Извозчик!

– Подаю! – радостно откликался «геншель»[42] (он же «автомедон»[43]) – такие прозвища носили московские извозчики в начале прошлого столетия. В 1908 году их количество составляло около двадцати тысяч человек в зимнее время, а летом – на 2–3 тысячи меньше, при этом статистики отмечали, что «за пять последних лет оно сократилось более чем наполовину». В основном «извозным промыслом» занимались крестьяне из подмосковных деревень. Тех из них, кто основное время посвящал сельскому труду, а извозом занимался только зимой, именовали «зимниками», или «ваньками». У этой категории сани были самые простые, зачастую в довольно плачевном состоянии; полость, укрывавшая ноги седока, традиционно подвязывалась веревочкой, а не пристегивалась с помощью ременных петель.

Элитой считались извозчики, запрягавшие в сани пару лошадей и носившие прозвища «парники», «голуби со звоном» или просто – «голубцы», а также «троечники». Они предлагали седокам быструю езду по городу, однако из-за обилия ухабов на московских улицах проезд по ним превращался для седока в суровое испытание. Настоящее удовольствие от резвого бега лошадей можно было получить только на хорошо укатанной дороге – на загородных шоссе. «Троечникам» запрещалось поджидать седоков на улицах города, поэтому они либо выезжали по вызову, либо сажали клиентов у Тверской заставы, чтобы оттуда прокатить их «со свистом» по Петербургскому шоссе до Химок с промежуточной остановкой в загородных ресторанах «Яръ» или «Стрельна».

По свидетельству писателя Евгения Иванова, еще московские извозчики делились: «…на „колясочников“, т. е. возивших „парой в дышло“ в колясках и стоявших чаще всего у вокзалов; на „шаферных“, или „свадебных“, т. е. обслуживавших многочислеными каретами и иными экипажами свадебные процессии, и, наконец, на ломовых. Все первые разряды имели дело только с легким грузом, т. е. с пассажирами, почему и назывались вообще „легковыми“, а самые последние перевозили тяжести, громоздкие предметы, „ломали“, т. е. носили их на себе и всегда известны были под определением „ломовых“»[44].

Своеобразной аристократией среди извозчиков считались «лихачи». У них были самые резвые лошади и дорогие экипажи с колесами, одетыми в резиновые шины. Поездка на «лихаче» могла стоить десятки рублей, зато он действительно лихо доставлял жаждавших веселья к местам кутежей. Кроме того, ему не составляло груда в любое время дня и ночи отыскать для клиента «милое, но падшее создание».

Образ жизни накладывал особый отпечаток на манеры этой категории извозчиков. Они не раз становились героями полицейских протоколов, составленных по требованию женщин, услышавших в свой адрес циничные замечания и оскорбительные предложения. Прочие безобразия тоже не сходили «лихачам» с рук. В феврале 1910 года возле ресторана «Стрельна» двое из них заспорили: у кого резвее лошадь. Поставив на кон сто рублей, они устроили забег до «Яра», результаты которого – «Любушка» легко обошла «Вольного» – полиции пришлось оформлять в участке.

В глазах интеллигента «лихач» выглядел так:

«Прежде всего…это – необыкновенно наглая „особь“ человеческой расы… К этой наглости приучивает их тот контингент публики, который пользуется их услугами…

Кому, собственно, нужен «лихач»? Пьяным купеческим саврасам, дамам «от Максима», узколобым «пшютам» – всем, у кого есть бешеные деньги и желание во что бы то ни стало их швырнуть… Следовательно, «лихач» это – продукт отрицательной культуры!

Попробуйте вы, человек средний, заговорить с этим «лихачом», – он смотрит на вас со снисходительным презрением, раз только вы не расположены в данную минуту для удовольствий швырять деньги…

А если «ковырнуть» глубже – сколько различных темных делишек лежит на совести всякого лихача!

Давно бы следовало обратить внимание на эту «особь» и обуздать ее в интересах хотя бы Общественной безопасности… Намордники, что ли, надели бы на них!»

Справедливости ради стоит отметить, что не всегда журналисты писали о «лихачах» в таком тоне. В 1915 году «Голос Москвы» поместил очерк о семидесятилетнем «лихаче» Дорофее, который продолжал ездить по городу, но уже не столько для заработка, сколько по привычке и по просьбам постоянных клиентов. Старик давно вывел «в люди» детей – сыну обеспечил учебу в университете, а дочь выдал замуж с хорошим приданым – а вот отказаться от привычного занятия не мог.

Правилами, утвержденными Городской управой, извозчикам строго предписывалось носить одежду определенного образца: летом – кафтан, а в зимнее время зипун (верхнее платье из грубого сукна[45]) и поярковую шляпу с пряжкой. Уже упомянутый Е. П. Иванов, оставивший интересные заметки о быте москвичей, писал: «Самый старый костюм, который я помню у „легковых“ с детского возраста, был кафтан, но с неимоверно набитым пенькой и „простланным“ пушными продольными бороздами задом. От такого наряда сошедший с козел извозчик представлял собой какой-то феномен готтентотского сложения. […] Лихачи любили франтить, отделывая свою форму выпушками из дорогого лисьего меха и наряжаясь в зимнее время взамен обычной для профессии барашковой шапки в настоящую бобровую»[46].

Полицейскому начальству не раз приходилось обращать внимание подчиненных на пренебрежительное отношение извозчиков к требованиям закона. В одном из последних приказов на эту тему, изданном в 1908 году, говорилось: «…извозчики, ожидающие выхода публики из увеселительных садов, вокзалов, театров, клубов и т. п., позволяют себе становиться вдоль тротуаров, не оставляя промежутков для прохода публики, слезать с козел, отходить от лошадей, собираться по несколько человек вместе, назойливо обращаться к выходящей публике с предложением услуг и толпиться на тротуарах, причем нередко затевают между собою перебранки, а иногда даже оскорбляют публику». На околоточных надзирателей возлагалась личная ответственность за поведение извозчиков, но все оставалось по-прежнему.

За стоянку на «бирже» нужно было платить городским властям, поэтому на них располагались извозчики побогаче[47]. Из своей среды они выбирали старосту, который не ездил, а только наблюдал за порядком. «На театральной (т. е. при театре) бирже много лет подряд старшинствовал очень добродушный на вид легковой извозчик по имени Никанор. Никанор стоял всегда в чепане и опирался на длинную толстую палку. Чуть кто нарушал в чем-либо установленный порядок – „подавал“ вне очереди седоку, теснил соседей экипажем или просто „выражался при господах“, староста спокойно поднимал свой жезл и увесисто опускал его на шею провинившегося. При этом проделывал процедуру невозмутимо, с сознанием собственного достоинства, не обращая никакого внимания на протесты. Видимо, так и полагалось, ибо выбирали его много лет подряд и ценили»[48].

Но вот в чем они особенно единодушны – в жалобах на бесправие свое перед хозяином.

– Что хочет, то и делает. Владыка!

– У нас хозяйский сын лихачом ездит, – рассказывал мне недавно обдерганный и обтрепанный извозчик. – Выезд его, поди, тысячу рублей стоит. Но отцу приносит мало, всю дневную выручку в веселой компании прокучивает. Скандалов у него, поди, по два в неделю: то с ног кого-нибудь сшибет, катая своих мамзелей, то подерется в трактире с пьяных глаз. Но ни разу он еще от полиции не пострадал.

– Как же так?

– А так – вывертывается, как и все они вывертываются. Как приведут его в участок протокол составлять, он там свое имя скроет, а назовется именем одного из своих работников, а больше моим собственным. А затем домой придет, сейчас номер со своих саней на мои приделает, а мой номер к своим саням. А потом приходит ко мне.

– Ну, Ванюха, – говорит, – помни: зовут тебя отныне Петром Васильевым по изотчеству. Это его имя-отчество.

– Глянь, через неделю Петра Васильева для отсидки в участок требуют. Ну, и идешь. Разов пять уже так отсиживался.

– Что же, он платит тебе за это?

– Очень нужно ему!

– Что же ты не жалуешься?

– Кому? Ему или отцу его? Прогонят. Полиции? Не поверят. Вот я и жалуюсь вам, милый барин, да Богу еще. Да и не я один терплю. Разве нас мало?»

Номер, упомянутый в рассказе «Ванюхи», а вернее несколько номеров, извозчики получали после осмотра упряжек полицией и их регистрации в Городской управе. Власти требовали, чтобы «лошади были хорошо выезжены, здоровы и не изнурены; чтобы в экипажах были крепкие колеса, рессоры, оси, шкворни и прочие принадлежности; чтобы при экипажах летом были фартуки, а зимою полости и чтобы они содержались в исправности, чтобы обивка экипажей была опрятна и не имела бы заплат другого цвета; чтобы в каретах были плотные двери, с исправными замками, а также исправные фонари; чтобы упряжь была крепка и исправна, и чтобы кучерская одежда не была разорвана и не имела бы заплат другого цвета».

В начале XX века извозчикам, выдержавшим проверку, выдавали «два четырехугольника легкового значка – один цинковый, коричневого цвета, прибиваемый к экипажу, и один медно-латунный, долженствующий постоянно находиться при извозчике». Последний извозчики подвешивали на суровой нитке на спину, чтобы седок видел номер. Ездить без значков было запрещено.

У популярного в прошлом писателя И. Мясницкого есть юмористический рассказ, где такой номерок стал причиной неприятностей сразу для нескольких человек. Некий господин поездил по разным увеселительным местам, забрал у извозчика номер, пообещав прислать деньги со слугой, зашел в дом и – был таков. Устав ждать, возница начал наводить справки о пропавшем седоке, но, поскольку плохо запомнил его внешность, попал совсем в другую квартиру. В ней жила благополучная семья, глава которой прежде не был замечен в непристойных похождениях, но перечисление мест, куда извозчику якобы пришлось его возить, вызвало скандал. Только спустя несколько дней злополучный номерок обнаружился у истинного виновника происшествия, жившего в другой квартире.

Еще один юморист, оставшийся безымянным, описал такую сценку: обыватель видит извозчика в одежде без единого пятнышка; пролетка его поражает чистотой, новехонькая сбруя. Вот только седока тот отказывается взять, поясняя:

– С осмотра еду. Переменю все, тогда с превеликим удовольствием.

Даже градоначальник приказал полиции обратить внимание на странное явление: «Несмотря на недавно окончившийся осмотр извозчиков, мною уже замечаются в рваных кафтанах и в совершенно неудовлетворительных пролетках».

Для пресечения подмен с 1906 года была введена целая система клеймения средств извозного промысла. На пролетку стали прибивать три номера-«жестянки»: на левой стороне козел, на задней стороне козел и сзади на кузове. Еще одна, «малая жестянка», должна была находиться на руках у извозчика. Дополнительно на левое крыло, фартук и верх пролетки ставили специальные пломбы. Штампами метили подушку седока, подушку извозчика, его шапку (с внутренней стороны) и армяк («у края левой полы, на 4 вершка от нижнего обреза»), на который вдобавок помещали пломбу («на 8 вершков от нижнего обреза»).

«На смотр завтра едем, на зад пломбу ставить! – объявил как-то Е. П. Иванову один из извозчиков. – Больше и некуда! На шляпе – есть, на кафтане – есть, на полости – четыре, в передке – восемь. Чего гоняют людей? Они в управе соскучились деньги за службу получать, так давай извозчиков на копейки метить!..»

А копейка эта не с неба падала в руки извозчику. И никто не мог гарантировать ему стабильного заработка, а вот расходы – успевай только платить. Кроме сбора за получение промыслового свидетельства (1 руб. 43 коп.), извозчику приходилось нести ежедневные расходы: покупка сена и овса, плата за пребывание на «фатере», «в трактире калачик съешь и колбаски возьмешь, чай», да еще «на дворе за коня – пятак».

Описание «гостиницы» для извозчиков приводится в воспоминаниях Александра Вертинского (молодому артисту, впервые приехавшему в Москву, пришлось жить рядом с таким заведением): «…мы остановились в Газетном или Долгоруковском переулке в грязных номерах какой-то гостиницы, где внизу был постоялый двор для извозчиков, с трактиром и неизбежной „машиной“, гудевшей с утра до ночи. Из окон нашего номеришка был виден двор, заставленный извозчичьими пролетками, а посреди двора стоял железный рельс, на котором была укреплена огромная вывеска: „Просят господ извозчиков матерными словами не выражаться“».

Впрочем, «господа извозчики» особого внимания на такие просьбы не обращали. «Нам без ругани нельзя, – признавался один из них Е. П. Иванову, – ругань у нас заместо покурить!..» На эти лингвистические особенности работников извоза обратил внимание даже новый градоначальник генерал-майор Андрианов, прибывший в Москву в 1908 году, и в очередной раз попытался побороть зло силой приказа:

«Замечено мною, что легковые извозчики, вопреки § 20 обязательных постановлений Московской городской думы о порядке производства извозного промысла в гор. Москве, во время стоянок ведут себя непозволительно, кричат, ругаются как между собой, так равно и с публикой площадными словами.

Предписываю участковым приставам внушить постовым, городовым и дежурным дворникам не допускать подобных безобразий, обязательно записывать №№ значков виновных и тотчас посылать списки к начальнику резерва для представления ко взысканию».

Характерно, что всего за год до того предыдущий градоначальник в приказном порядке предлагал «полицеймейстерам и приставам обратить особое внимание на извозчиков, на грубость их, дурную езду и неудовлетворительность, на кои постоянно слышатся нарекания жителей столицы».

Попутно отметим и другие претензии, которые в это время предъявляли к извозчикам в приказах по полиции: в морозы не покрывают попонами лошадей, отчего те «подхватываются и несут»; не открывают фартуки пролеток в дождливую погоду; стоя у вокзалов, назойливо предлагают приезжим объявления о сдаче меблированных комнат; слезают с козел и производят беспорядок; ездят на грязных экипажах, с рваными хомутами и неисправной сбруей, в рваных «халатах»; пользуются кнутами с вплетенными в них проволокой или кусками свинца.

Бороться с применением кнутов, истязавших лошадей, полицейским помогали члены Общества покровительства животным. Заметив «живодерство», они предъявляли членские билеты с девизом из Священного Писания: «Блажен, иже и скоты милует»[50] и, пуская в ход свои полномочия, требовали от ближайшего городового составления протокола.

Вполне логично предположить, что если извозчики безобразничали на стоянках, то в движении они также пренебрегали установленными правилами и демонстрировали, как тогда выражались, «неосторожную езду по городу». Впрочем, предоставим слово очевидцу городского движения начала двадцатого века:

«Беру я извозчика и направляюсь, ну, например, куда-нибудь на Ордынку или в Таганку. Что такое наш извозчик?

Это – субъект, прежде всего презирающий пространства и препятствия: за сорок копеек он везет вас… чуть не на тот свет, к препятствиям же, попадающимся ему на улице, относится с высокомерным презрением – прохожий ли, проезжий ли, ему все равно – он давит их одинаково равнодушно…

И потому он даже, собственно говоря, не управляет своей лошадью, т. е. не правит ею – вожжи всегда буквально висят, как паруса во время штиля, сам же он или предается философским размышлениям о тщете всего мирского, или попросту спит…

– Кара-у-ул!..

Тогда он остановится, философски почешет затылок и скажет:

– Вот поди ты – и кажинный раз на эвтом самом месте! И стоически отправится в участок, где получит должное».

Извозчику-нарушителю приходилось платить штраф, а «в случае несостоятельности» отправляться на несколько дней в «кутузку». Везло тем, кому выпадало попасть за решетку в преддверии Пасхи. По старой московской традиции накануне великого праздника градоначальник приказывал «освободить из-под стражи всех извозчиков, арестованных за нарушение правил езды по городу».

В полиции вели специальный реестр, куда заносили фамилии нарушителей. Два протокола о «неосторожной езде» означали вызов в канцелярию градоначальника, где следовало предупреждение: после третьего раза придется распрощаться с разрешением на занятие извозом в Москве. Одна беда была у этой системы – бюрократическая несогласованность. Протоколы поступали в разные отделы, и пока сведения о нарушителях доходили до реестра, они, закончив сезон, успевали отбыть в свои деревни. Со временем была введена система каталога: на каждого извозчика заводили карточку, куда вписывали все сведения о наказаниях.

К легковым экипажам относились и так называемые собственные выезды. «В Москве еще немало людей, держащих собственных лошадей „для удобства“, – сообщали газеты в 1910 году. – Еще немало типов, признающих езду на лошадях только на „своих“. Но все-таки бывшие так недавно в моде „марковские“ пролетки постепенно уступают место автомобилю.

Карет и экипажей на резиновых шинах, принадлежащих частным лицам, в прошлом году было 3 548. Число это сравнительно с 1908 года уменьшилось на 347, т. е. на 9 %. Количество саней в прошлом году упало с 3 480 до 3 124, т. е. почти на 10 %».

Некоторые владельцы собственных лошадей исходили не только из соображений удобства, но и стремились подчеркнуть свою исключительность. Мемуаристка Н. Я. Серпинская оставила описание выездов, принадлежавших И. Л. Полякову (сыну известного миллионера): «…высокий красный кабриолет, запряженный иногда для оригинальности темным бархатистым осликом; старинное ландо с парой дивных серых лошадей и уютная карета, которой недоставало только лакея на запятках, чтобы выглядеть сохранившейся от середины XIX века. Илюшка автомобиль считал вульгарным, нужным только для деловых поездок, а не с дамами (pas avec les dames)»[51].

О другом оригинале, считавшем себя истинным английским джентльменом, написала газета «Раннее утро»:

«Самого странного типа запряжка в Москве принадлежит „дэнди“. Восседая на первой скамейке „виктории“, „брика“ или красного „кэба“, длинным хлыстом погоняет он двух заморской породы лошадок. Неподвижен, как музейная фигура, сидит на задней скамье его грум, иногда черной расы. Тут же восседает не перестающий лаять пудель или другой породистый пес.

И хозяин запряжки, с моноклем в глазу, в высоко загнутых брюках, позволяющих видеть голубые носки с нашивными цветочками, в жилете оленьей шкуры и в нахлобученном котелке, из-под которого сзади выглядывают жиденькие пряди волос, расчесанных прямым пробором, чувствует себя не на кучерской скамейке, а на седьмом небе…»

Владельцев дорогих экипажей, колеса которых были покрыты слоем резины, москвичи называли «резинщиками». С 1905 года появились пролетки с пневматическими шинами (в просторечии – «дутиками»). Обычные колеса с железным ободом, соприкасаясь с булыжной мостовой, издавали сильный шум, истирали булыжное покрытие в пыль. Резиновые шины делали поездку гораздо комфортнее, но имели один крупный недостаток – при проезде через лужи они во все стороны широко разбрызгивали грязную воду. Вот как это выглядело в описании современника:

«…Мостовая уже сбросила свой „снежный убор“ и покрылась слоем жидкой и далеко не ароматной грязи. Одновременно с этим начались на улицах Москвы обычные в сырую погоду шинные безобразия. На каждом шагу теперь можно наблюдать знакомые картинки, сценки, происшествия: вдоль по улице мчится, словно на пожар, экипаж на резиновых шинах, а вдогонку ему несутся проклятия, брань, крики, гиканье с ног до головы забрызганных грязью пешеходов.

У одних испорчено новенькое, с иголочки, весеннее платье; другим отвратительная зловонная грязь попала в лицо, залепила глаза. Пострадавших окружают прохожие: подымается шум, гам; слышатся призывы городовых, делаются попытки задержать «шинника», обыкновенно напрасные. Кругом выражается негодование, слышатся угрозы. Словом, происходит уличная сцена – и все из-за того только, что немногие доставляют себе небольшое удобство при езде по городу ценой доставления огромных неудобств и даже вреда всем обывателям. Всех возмущает это до глубины души.

Проходит еще минута-другая – и опять несется «шинник», и опять повторяется та же сцена.

Иногда сценки варьируются, дополняются столкновениями забрызганных лиц с задержанными любителями езды на резиновых шинах. Пускаются в ход палки, зонты, с приправой крепких слов, а затем – протокол в участке, камера мирового судьи и т. д.».

Городская дума была завалена жалобами москвичей, побывавших под грязевыми «душами» и требовавших запретить езду на резиновых шинах. Еще в конце 90-х годов XIX века «отцы города» старательно искали решение проблемы «резинщиков»: они, например, объявили конкурс на лучшее техническое приспособление, которое оградило бы москвичей от брызг. Изобретениям устроили показательную проверку на Красной площади. Коляски, снабженные разного рода «юбками», катили по лужам мимо специальных щитов. Увы, эти экраны наглядно показали, что брызги по-прежнему угрожали пешеходам.

Споры между «резинщиками» и их противниками затянулись на годы. Вину за проволочки в решении столь важного для обывателей вопроса общественное мнение возложило на гласных Городской Думы, раскатывавших в роскошных экипажах:

«Собираются толковать о вреде резиновых шин те, которые на них ездят, – естественно, что отказаться от шин самому не так-то легко потому, что по предложению некоторых гласных, дума нашла вопрос „исчерпанным“, и резина получила новые права гражданства. Все „противошинные“ изделия отринуты за „недолговечностью“!

Ergo[52], пусть надежные, патентованные шины старого образца благополучно разбрасывают грязь в лицо обывателям, ибо усовершенствованные шины новых изобретателей недолговечны, и это убыточно для гг. владельцев «шинных» экипажей.

О, справедливость, это ты!»

В запале участники полемики не обратили внимания на замечание С. И. Мамонтова: «Если бы у нас были хорошие мостовые, то не пришлось бы говорить об устранении резиновых шин, потому что езда на них по хорошим мостовым не производит разбрызгивания грязи». Увы, дорожное покрытие без рытвин и ухабов москвичи, жившие столетие назад, относили к несбыточным мечтаниям. Литераторы, фантазировавшие на тему будущего, писали, что идеально ровными все улицы Москвы станут в начале XXI века.

В конечном итоге борцы за права пешеходов одержали верх, и с 1900 года «резинщики» все-таки вынуждены были соблюдать принятое Городской Думой дополнение к правилам движения: в дождь и в другое время, когда мостовые покрыты лужами, экипажи с резиновыми шинами обязаны двигаться шагом.

Кроме разбрызгивания грязи, владельцы собственных экипажей славились «неосторожной ездой», создававшей угрозу здоровью и жизни обывателей. Портрет одного из них, купца, мчащегося на тройке в загородный ресторан, нарисовал с натуры бытописатель И. Мясницкий:

«– И-и-их ты, – кричит он. – Пшел!.. Что-нибудь, сделай ты такое для меня удовольствие, – задави кого-нибудь!.. Старушенцию какую-нибудь либо стрюцкого… Запрягом его в затылок, но чтобы без смертоубийства и без особого членовредительства, а так, слегка, до обморока… Сшиби, и айда дальше!.. Жару наддай, ирод, гони во весь дух… Ура!.. Во поле березонька стояла!..»

В городской хронике частенько появлялись описания безобразий владельцев собственных выездов. Например, артистка оперетты Залесская сбила мальчика, переходившего Тверскую улицу прямо возле дома генерал-губернатора. Когда ее с большим трудом все же доставили в полицейскую часть для составления протокола, она продолжала скандалить, вырвала перо из рук околоточного и, по свидетельству очевидцев, называла служителей закона «сволочной полицией». За опасную езду и буйство актрисе пришлось заплатить штраф в 25 рублей.

Особую категорию городского транспорта составляли театральные кареты, разъезжавшие по Москве до упразднения в феврале 1907 года. На них артистов Императорских театров доставляли на службу и развозили по домам после спектаклей. Дирекция театров заключала контракт с частным подрядчиком и указывала ему районы, в которые следовало высылать кареты. Такой порядок был на руку состоятельным артистам, имевшим возможность селиться в центральной части города. А вот их товарищам, получавшим жалование 40–45 руб. в месяц и снимавшим квартиры на окраинах, куда кареты не ездили, приходилось еще тратить на извозчиков около 15 рублей.

От карет и роскошных выездов, принадлежавших людям зажиточным, обратимся теперь к категории транспорта, изначально предназначавшейся для «демократической» публики, – конно-железной дороге. Конка появилась в Москве в 1872 году; к концу века протяженность ее путей составила 90 км[53], поделенных между двумя бельгийскими акционерными обществами. В 1901 году одна группа бельгийцев уступила право собственности Московской городской думе; переговоры со вторым обществом растянулись на десять лет.

Устроена конка была довольно просто: по улицам прокладывали рельсы (не желобчатые, а обычные, выступавшие над мостовой), по ним двигался вагон, который (в зависимости от его размеров) тащила либо одна лошадь, либо парная упряжка. На крутых подъемах – на Рождественском бульваре, Театральном проезде, Таганском холме – цугом впрягали дополнительную пару лошадей. Ими правил сидевший верхом мальчишка-форейтор, одетый по форме: зимой в коричневое пальто, летом – в темную блузу. Тощих, изможденных «коночных» лошадей в Москве, иначе чем «одрами», не называли.

Вагоны по своему устройству напоминали сказочное животное «тяни-толкая» – с обоих концов были места для кучера и узенькие лестницы, по которым пассажиры поднимались на верхнюю площадку, называвшуюся «империалом». При такой системе конка не нуждалась для разворота в рельсовой петле, и, чтобы двинуться в обратном направлении, достаточно было переместить упряжку на противоположный конец. Став собственником конки, Городская Дума постановила, по примеру зарубежных стран, оборудовать для кучеров и кондукторов переднюю и заднюю площадки местами для сидения. До этого им приходилось весь день проводить на ногах.

Проезд внутри вагона конки стоил пять копеек, на «империале» – три. Первоначально ездить на верхней площадке имели право только мужчины, но с января 1904 года по распоряжению городских властей такое право получили и женщины. Студенты пользовались льготами, а вот курсистки их не имели. Рядовые служащие полиции могли проехать бесплатно, но не более двух человек на один вагон (с 1906 г. – трех) и только на «империале», если были свободные места, либо на передней площадке вместе с кучером.

«Надо заметить, что конка была средством сообщения куда более демократическим, чем теперешний трамвай и тем более автобус, – вспоминал М. М. Богославский. – В ней ездил преимущественно мелкий московский обыватель. Люди с положением, тем более московская аристократия, на конках не ездили»[54].

Литератор М. Рудниковский не относил себя к аристократам, поэтому с удовольствием разъезжал по городу на конке, а заодно делился с читающей публикой впечатлениями:

«Для меня наша конка прежде всего – целебное развлечение, а потом уже способ передвижения. Засуетившись „до точки“, обыкновенно влезаю в вагон или на вагон ближайшей железно-конной линии, – и покатил из края в край Москвы, верст на пятнадцать – по холмам ее. Какое разнообразие лиц! Какие речи! А мимо – то улицы, площади, перекрестки с кипучею столичною жизнью, то тихие тупички и переулочки с завидным прозябанием обывателей…

Вот сцена отправления вагона Арбатской линии от конечной станции возле Новодевичьего монастыря. Рельсы конки были проложены в одну нитку, поэтому пункты остановок служили еще и разъездами. Движение по маршруту кучер мог начать только после прибытия встречного вагона. Из-за этого было очень трудно выдерживать интервалы движения, поэтому москвичи, стремившиеся попасть в нужное место к определенному сроку, предпочитали с конкой не связываться. Сигнал на отправление давал кондуктор. Впустив пассажиров (допустимое их количество было обозначено на табличке над входом), он закрывал специальную решетку и дергал за шнурок, связанный с колокольчиком на кучерской площадке.

«Вагон стоит пустой. Понурились разбитые лошаденки. На передней площадке, поперек ее, врастяжку лежит-дремлет измучившийся кучер.

С оглушительным воем, с терзающим слух визгом показывается на завороте пути встречный вагон.

– Но-о… Несчастные!.. Трогай, что ли!..

Лошади поднатужились, вытянулись, – и вагон загудел. А со встречного кучер подзадоривает: «Мы-то доползли кой как, – попробуй-ка ты с своими одрами… Тпру-у, сер-дешные!..» […]

У церкви Смоленской Божией Матери остановка. И тут новые дамы и барышни. И кондуктор, и кучер сошли со своих площадок и разминаются, гуляют на разъезде. Тяжело дышащие лошади навалились на дышло и задремали…

– В чем же дело? Пошел дальше!..

Между молодежью кто-то вспоминает: «И каждый-то раз на эфтом самом месте». На верху вагона смех.

– Эй, ты, звонок, звони, что ли, чего встал? Некогда!..

– Не спеши в Кулиши, в Сандырях заночуешь, – дремотно острит кучер.

А от тротуара извозчики издеваются:

– Станция «Смоленский рынок», буфет, конка стоит – сколько хочет!

– То есть возмутительнее Арбатской конки – по всей Москве нет! – негодует какой-то старичок в золотых очках. – Деловому человеку – зарез здесь! Или имей полтора часа аванса…

– Чтоб вам обанкрутиться!.. Извозчик, в Кремль! – вопит старичок в очках.

– Это неспроста. Беспрерывно что-нибудь случалось…

Наконец-то ползет встречная Дорогомиловская конка.

Путь открыт.

Надо догнать ушедшие минуты. Лошади – чуть не вскачь. Вагон даже раскачивается из стороны в сторону. Лязг, гул, вой под колесами. А по линии Арбата, направо и налево, еще и еще пассажирки. То и дело слышится злобный крик: «Остановитесь! Да стойте же!» А в ответ неистовый звонок и хохот: «Местов нет! Не спеши, поспеешь…»

Согласно правилам, если в вагоне все места для сидения были заняты (ехать стоя на задней площадке могли не более четырех человек), кондуктор был обязан вывешивать красный флаг. По замыслу составителей инструкции ожидавшая конку публика, увидев такой сигнал, должна была оставаться на месте и не приближаться к вагону. Может быть, в Бельгии это срабатывало, но вот в Москве сбои были постоянные: кондукторы забывали выставлять флаги; если же они все-таки украшали вагоны, москвичи все равно рвались внутрь. Служащим конки приходилось задерживать отправление, звать городовых и с их помощью доводить число пассажиров до нормы.

«У Арбатских ворот осада вагона новыми дамами, барышнями и старицами. Перекрестный крик: „Дайте место! Да позвольте же пройти!..“ Кондуктор надрывается: „Выход – на переднюю площадку! И что это за публика? Восьмой год кричу одно и то же – запомнить не могут… Нет местов! Нету-у!.. На дышла, что ли, посадить мне вас?.. Кучер, пошел!..“

Слышно сзади: «Ай! ай!.. Разбойники этакие!..»

Но вагон уже гудит, звенит, стонет и воет… Кажется, надо бы возмутиться, негодовать, хотя бы за оставшихся и потерпевших. Ничуть! Пассажирки с самодовольными, улыбающимися лицами, поплотнее усаживаются на местах, – взяли свое, одолели, а для других – хоть трава не расти! […]

У Владимирских ворот кондуктор набожно крестится, вслух молится: «Слава тебе, Господи! Дотащились… без приключениев…»

– А разве бывает? – любопытствую.

– То есть – каторга, а не линия!..

– Людно очень?

– Не в том дело. На другой бывает и люднее, особливо по праздничному делу, а едешь себе как по маслу. Главная причина, Арбатская – самая дамская линия. Того и гляди, либо разговор без конца, либо – вредительство… И дама-то здесь какая-то сумасшедшая!

Я видел – и свидетельствую».

Заметки о странном поведении в вагонах конки московских дам и их особом отношении к пассажирам-мужчинам оставил также бытописатель, укрывшийся под псевдонимом «Прохожий»:

«Задел локтем – морщится, нечаянно на подол наступил – визжит, и непременно какая-нибудь история: то ей сдачи не так дали, то контролер грубо билет спросил, то vis-a-vis нахально смотрит… […]

Ей кричат: «вагон полный!» – а она все-таки лезет: «я постою»… И вы думаете – она действительно постоит? Как бы не так – сейчас фыркать и выжидательно на кавалеров смотреть начнет, который, мол, догадается место очистить. А не случись этого, наклонится к соседке и поведет любезный разговор на тему невоспитанности господ кавалеров…»

А вот сцены, увиденные М. Рудниковским во время поездки по Замоскворецкой линии в одноконном вагоне. Обратите внимание на перечень опасностей, угрожавших пассажирам конки, или просто неприятностей, способных омрачить поездку:

«Легкий светлый вагон „одноконки“ плавно покатил с Девичьего поля к Москворецкому мосту.

– Все утро на конке – и благополучно, – удивительно, можно сказать… Тут только и ждешь: либо в карман к тебе по ошибке кто-нибудь завязнет, либо ногу свихнешь, либо под вагон угораздишься, а уж слов разных кругом, – не унесешь!.. […]

– А «она» не езди, коли не умеет слезать, а то поучись у народа… Вон, никак, десять человек соскочили, и все благополучно, а она не зевай, вовремя слезай… И завсегда вот так: или баба непонимающая, или старуха, которой впору на печи сидеть, или пьяный кто ни на есть, – с конки или под конку, – а кондуктор с кучером в ответе… […]

Опять скрипнула задняя дверь, в то же время передняя сама собой растворилась, и простудный, сырой, холодный сквозняк зашумел в вагоне. […] Какая-то дама даже застонала:

– Да закройте же дверь! Ведь убийственный сквозняк!.. За свой пятачок-то – тебе же флюс, бронхит, а пожалуй и еще хуже…

– На переднюю площадку! – командует кондуктор. – В вагоне местов нет… Дальше, дальше, вперед проходите…

А сзади, с тротуара, вслед конке еще нервно-беспокойные крики: «Кучер! Эй! Затормози! Стой же!..» […]

– Это ни на что не похоже, это – мучение… Кондуктор на каждой версте спрашивает билет, – изволите ли видеть, забыл, что выдал, – наконец, этот контроль… Кого же вы контролируете? Публику или кондуктора? Почему контроль? Кто из нас не чист?

– А об этом «управление» надо спросить, – отвечает из вагона контролер. – В контроле-то нас целые десятки: авось чего-нибудь да стоим мы «управлению»… А ведь задаром денег не платят… Ваш билет… Ваш…

– Да-а-а… Держись со своей честью-то… Вон третьего дня на конке к Страшному монастырю[55] один какой-то скандальничал-скандальничал, будто бы за непорядки наши, да в разговоре-то и залез рукою в чужой карман… А тоже что-то насчет чести кричал и тоже в шляпе был, барин барином… Вот ты и не контролируй его…

Тормоз застонал. Конка встала. Остановилась речь и про «проходимцев». А кондуктор похваляется: «Вот наша коночка – сна не успеешь досказать, – глядь – уж и приехали».

Пассажир, которому было необходимо пересаживаться с одной линии конки на другую, покупал специальный «передаточный» билет. Но даже имея его, сделать пересадку было не просто:

«Вагон подкатил к Каменному мосту. Публика поднялась, надвигает к задней площадке, все стараются заглянуть на мост, по которому ползет Замоскворецкая конка. Это „передаточные“ заторопились.

– Так спрыгивайте сию же минуту и бегите на мост… А на разъезде час простоите – и то не достанете места…

– Что вы говорите?.. Да я боюсь, я не могу спрыгнуть на полном ходу вагона! – ахает дама.

Но публика не боится, публика уже спрыгивает. Барышни, мужчины, дамы и даже желчный цилиндр вприпрыжку, бегом устремились на горб моста и приступом берут спускающуюся с него битком набитую конку, с которой несутся грозные выкрики пассажиров и кондуктора: «Сойдите прочь!.. местов нет!.. с подножек долой… Ах, ты… Господи Боже… под колеса попадете!»

А вот как выглядели из окон уходящей конки «передаточные», которым так и не удалось попасть в вагон:

«Вагон с оглушительным звоном пересекает Арбатскую линию; от Арбатских ворот спешит еще вагон, из которого выпрыгивают и опрометью несутся пересадочные пассажиры „к Калужским“. […]

– Эй, звонок! Слышь-ка, – забеспокоился старичок, – попридержись-ка малость, – не видишь, народ мучается – бежит…

– А ты заплатишь за меня штраф, за задержку-то мою, – огрызается кондуктор. – Народу услужи, а сам с семьей на хлеб да на воду садись, – спасибо!.. Пошел! – крикнул он с сердцем кучеру и дернул звонок».

Появившийся в Москве электрический трамвай[56] стал успешно вытеснять конку. Бельгийцы, продолжавшие владеть несколькими линиями, упрекали Городскую думу в том, что она прокладывает трамвайные пути параллельно их коночным маршрутам и тем самым отбирает пассажиров. Прямой иллюстрацией постулата, что старое тормозит движение нового, была привычная для московских улиц картина: по рельсам неторопливо плетется конка, а за ней по тому же пути столь же медленно вынужден ползти трамвай. В обзорах городской жизни отмечалось, что такое соседство приводило к возникновению заторов. Например, постоянным местом возникновения «пробок» был район Каланчевской площади, где в общей мешанине застывали вагоны конки и трамвая, легковые экипажи, телеги «ломовиков», автомобили.

Однако в тех районах, куда еще не были проложены трамвайные линии, конка продолжала играть роль удобного общественного транспорта, выполнявшего важные социальные функции. Это, в частности, показало закрытие Управой в 1910 году (тогда был принят план ликвидации всего хозяйства конно-железных дорог) ветки от Сокольнического круга в бывшее село Богородское, включенное в черту города. «Для многих детей, живущих в Сокольниках и Богородске, – прокомментировали газеты последствие события, – оказалось крайне затруднительным посещение городских школ».

Почему городские власти ликвидировали конку, не заменив ее трамваем, остается только гадать. К тому времени вагоны на электрической тяге уже окончательно доказали свое преимущество. Решение о введении в Москве трамвайного движения было принято Городской думой в 1900 году, но начало работ все откладывалось – никак не могли получить разрешение от генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

Только через три года начались регулярные перевозки от Петровского парка до Брестского вокзала. Вскоре вести о пуске в эксплуатацию новых участков «городских железных дорог» (так в то время называли трамвай) стали приходить практически каждый месяц. Уже в феврале 1905 года газеты сообщили, что «установлением полного движения по Сокольнической линии открылись все линии городского электрического трамвая 1-й очереди».

Тогда же время окончания работы трамвая, проходившего по Б. Дмитровке от Охотного Ряда до Тверской заставы, продлили с 10.30 вечера до полуночи, установив интервалы движения в 10–12 минут. В 1910 году Управа объявила, что на восьми маршрутах после 11 часов вечера вагоны будут ходить «через правильные промежутки времени», равные десяти минутам, и что последний вагон каждой линии можно будет застать на Театральной площади в 12.10–12.15 ночи. Успеть на последнюю «электричку» (одно из прозвищ трамвая, ходившее среди студентов) запоздалым прохожим помогали электрочасы, размещенные трамвайным управлением в разных частях города. В 1911 году в Москве их насчитывалось более сотни.

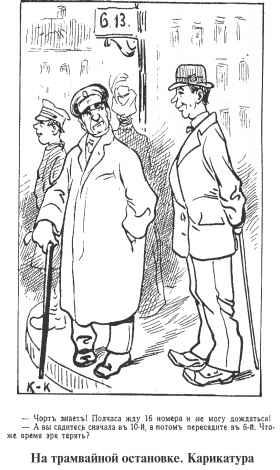

Возможно, в ночное время трамвайщикам удавалось выдерживать график движения, но вот днем это у них не получалось. Особенно раздражало публику необъяснимое явление: один за другим подъезжали трамваи разных маршрутов, а нужного номера приходилось дожидаться едва ли не по часу.

В газетах критиковали и самих пассажиров трамваев, публику, превращавшую вагон в передвижной хлев. «Вывешено „воспрещение плевать на пол“, – описывал репортер трамвайные нравы, – но обязательно какой-нибудь господин, одетый по-европейски, плюет, объясняя, что простужен и кашляет.

Молодые люди «товарищеского» вида грызут семечки, оставляя груду шелухи. Разные чуйки «торговой складки» безвозбранно жуют яблоки и груши «с гнильцой», купленные у лотошников, а объедки бросают под скамейки. А стоит кому-нибудь из пассажиров «почище» сделать им замечание, они делают большие глаза от удивления.

Оказывается, не было у кондуктора права призвать к ответу «товарища», загрязнявшего вагон шелухой, зато этот служащий «городских железных дорог» имел возможность отправить обывателя «всякого чина» в полицейский участок. Правда, только в одном случае – если пассажир нарушал «обязательные правила» проезда на трамвае. Однажды под тяжелую длань кондуктора попал В. А. Гиляровский, описавший типичную для того времени трамвайную сцену:

«Дежурные околоточные бросили все дела и заняты только составлением протоколов на пассажиров трамвая.

Городовых на постах почти нет, потому что они занимаются только тем, что водят в участок пассажиров трамвая по требованию кондукторов.

Вчера такой случай. В 5 часов вечера самым тихим ходом, ожидая вереницу переезжающих экипажей, движется вагон трамвая по Страстной площади. На площадке стоит, облокотясь на перила, молодой кондуктор № 553, мечтательно смотрит вверх и, запустив палец в ноздрю, по-видимому, наслаждается, забыв обо всем в мире. Погруженный в мечты, он не видит, что на незапертую платформу еле двигающегося вагона входит пассажир.

– Нельзя на ходу, куда лезешь! – орет кондуктор, и его рука, вынутая из носа, очутилась на лице входившего пассажира.

– Будьте осторожнее, – говорит пассажир и проходит в вагон, наполовину пустой.

Кондуктор дает звонок и, ничего не говоря, бежит за городовым, которого приводит с поста и, указывая на вошедшего пассажира, говорит:

– Отправить его в участок: на ходу вошедши.

И вручает вырванный из книжки препроводительный листок, а потом кричит городовому:

– Эй, ты, стой, какой у тебя нумер? Я записать должен. Кругом вагона собирается толпа, среди которых у задержанного пассажира находится много знакомых. Общий смех. Его ведут в участок, но встретившийся по дороге пристав освобождает меня (этот пассажир был я!) от путешествия «для удостоверения звания» как известное лицо.

Обширные знакомства среди чинов полиции помогли популярному журналисту избежать неприятностей, чего нельзя было сказать о других москвичах. В 1910 году газеты отмечали: «После издания Московской городской думой обязательных постановлений относительно движения трамваев, у мировых судей чуть ли не ежедневно слушаются дела о нарушителях».

Здесь, видимо, необходимо пояснить, почему вдруг кондукторы превратились в настоящих церберов, а главное – получили право отправлять обывателей за решетку. После появления трамвая на улицах Москвы очень скоро стало ясно, что этот вид транспорта не только удобен, но также несет повышенную угрозу жизни и здоровью людей. Москвичи, привыкшие запрыгивать на ходу в плетущуюся шагом конку, перенесли этот обычай и на трамвай. Вот только они не учитывали, что вагон на электрической тяге изначально получил разрешение от Городской Думы ездить со скоростью 12 верст в час (12,8 км/час), а в 1910 году ее предел подняли до 27 верст в час (28,8 км/час).

Современному горожанину покажется невероятным, но такой скорости трамваю хватало, чтобы наносить многочисленные увечья и даже отнимать жизни. Гласный Городской думы П. П. Щапов в одном из выступлений отметил, что в течение 1910 года произошло 200 происшествий, связанных с «московской гильотиной», – так прозвали трамвай. Чаще всего его жертвами становились любители вскакивать на ходу: они срывались с подножек и оказывались под колесами. Именно это послужило причиной введения драконовских правил: городские власти хотели приучить безалаберных москвичей к соблюдению порядка. Вагоны были оборудованы специальными решетками, которые во время движения должны были быть на запоре.

Кондукторы получили строгое указание следить за количеством пассажиров на задней площадке. Там их должно было находиться не более девяти человек (ранее правила допускали проезд только шести). Мировым судьям приходилось разбирать много конфликтов, возникавших по этому поводу.

Как-то на Арбатской линии кондуктор, пересчитав пассажиров на задней площадке, грубо потребовал от студента Ф. покинуть вагон. Тот пытался объяснить, что едет давно, следовательно, согласно логике вещей, сойти должны вошедшие позже него. Речь студента вызвала у трамвайщика еще большую неприязнь, и разговор кончился тем, что на остановке кондуктор крикнул городовому:

– Возьми его! Не хотел сходить с площадки! Вера в торжество справедливости заставила Ф. идти до конца – до камеры мирового судьи, где, благодаря показаниям свидетелей, он был оправдан, а хам-кондуктор посрамлен.

Впрочем, были и забавные ситуации, связанные с трамвайными служащими. В марте 1914 года газета «Голос Москвы» иронизировала по поводу обычая, заведенного городским головой В. Д. Брянским и его заместителем Д. Д. Дувакиным: по субботам они выстраивали в коридоре Думы новых работников городских предприятий и прохаживались перед ними. При этом не произносилось ни слова, но собравшимся и так была ясна цель мероприятия – «Начальство надо знать в лицо!». Автор заметки намекал, что показ начальственных физиономий устраивается для предотвращения неприятной сцены, которая могла бы произойти в трамвае:

«Входит контролер.

– Ваш билет?

– У меня бесплатный.

– Дозвольте посмотреть…

– Дома забыл…

– Знаем вас, которые позабывчивые… Кондуктор, получите с господина пятачок.

А в публике: «Зайца поймали!»

Полгода спустя, когда началась Первая мировая война и многих трамвайщиков отправили на фронт, а вместо них пришла неопытная молодежь, городской голова все же попал впросак. Константин Паустовский, служивший в то время кондуктором, вспоминал такой эпизод:

«У Орликова переулка в вагон вошел плотный господин в пальто с воротником „шалью“ и элегантном котелке. Все в нем изобличало барство – слегка припухшие веки, запах сигары, белое заграничное кашне и трость с серебряным набалдашником. Он прошел через весь вагон походкой подагрика, опираясь на трость, и тяжело сел у выхода. Я подошел и нему.

– Бесплатный! – отрывисто сказал господин, глядя не на меня, а за окно, где бежали, отражаясь в стеклах вагона, ночные огни.

– Предъявите! – так же отрывисто сказал я.

Господин поднял набрякшие веки и с тяжелым пренебрежением посмотрел на меня.

– Надо бы знать меня, милейший, – сказал он раздраженно. – Я городской голова Брянский.

– У вас, к сожалению, на лбу не написано, – ответил я резко, – что вы городской голова. Предъявите билет!

Городской голова вскипел. Он наотрез отказался показать свой бесплатный билет. Я остановил вагон и попросил его выйти. Городской голова упирался. Тогда, как водится, дружно вмешались пассажиры.

– Какой он городской голова! – сказал из глубины вагона насмешливый голос. – Городскому голове полагается на своих рысаках ездить. Уж что-что, а это мы хорошо знаем. Видали мы таких голов!

– Не ваше дело! – крикнул господин в котелке.

– Батюшки! – испугалась старуха с кошелкой яблок. – Зычный какой! Богатые, они всегда скупятся. Пять копеек на билет им жалко. Так вот и капиталы себе набивают – по полушке да по копейке.

– А может, у него в кармане шиш с маслом, – засмеялся парень в картузе. – Тогда я за него заплачу. Бери, кондуктор! Сдачу отдай ему на пропитание.

Кончилось все это тем, что взбешенный городской голова вышел из вагона и так хлопнул дверью, что зазвенели все стекла. За это он получил от вожатого несколько замечаний в спину по поводу его нахальства, котелка и сытой рожи.

Через два дня меня вызвал начальник Миусского парка, очень бородатый, очень рыжий и очень насмешливый человек, и сказал громовым голосом:

– Кондуктор номер двести семнадцать! Получай вторичный выговор с предупреждением. Распишись вот здесь! Так!

И поставь свечку Иверской божьей матери, что все так обошлось. Виданное ли дело – выкинуть из вагона городского голову, да еще ночью, да еще на Третьей Мещанской, где и днем-то тебя каждый облает да толкнет»[57].

В «Повести о жизни» К. Паустовский описал немало интересных деталей работы кондукторов. Начинающих допускали к ней только после сдачи особого экзамена:

«Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длиннополом пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал:

– Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Марьиной рощи в Хамовники? А? Не знаете? Кстати, откуда это взялось название такое пренеприятное – Хамовники?! Хамством Москва не славилась. За что же ей, первопрестольной, такой срам?!

Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась.

Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру трамвая Поливанову, великолепно выбритому, подчеркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову с седым пробором, ответил, что знание Москвы – одна из основ кондукторской службы.

– Кондуктор, – сказал он, – не только одушевленный прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей.

Вскоре я убедился, что Поливанов был прав».

Рабочий день кондуктора начинался рано утром, а заканчивался в час ночи и позже.

Приметой профессии кондуктора были зеленые пальцы рук, из-за того, что через них проходило много медных денег. Линию «Б» (в просторечье «Букашку»), проложенную по Садовому кольцу, трамвайщики так и называли «медной». Основными пассажирами на ней были обитатели дешевых квартир с окраин города, предпочитавшие расплачиваться медяками. К тому же по этой линии трамваи ходили с прицепными вагонами, в которые разрешалось садиться с тяжелым грузом, чем пользовались ремесленники, огородники, молочницы.

Настоящим бедствием для кондукторов были «салопницы-богомолки». Сначала приходилось им терпеливо объяснять, как проехать к какому-нибудь «Николе на курьих ножках» или «Троице-Капелькам» – объектам их паломничества. Уразумев наконец, старушки приступали к оплате проезда: «…вытаскивали из карманов в нижних юбках платки с завязанными по уголкам деньгами. В одном уголке были копейки, в другом – семишники, в третьем – пятикопеечные монеты.

Салопницы долго развязывали зубами тугие узелки и скупо отсчитывали деньги. Впопыхах салопницы часто ошибались и развязывали не тот узелок. Тогда они снова затягивали его зубами и начинали развязывать другой.

Для нас, кондукторов, это было несчастьем. До Красных Ворот мы должны были раздать все билеты. Старухи нас задерживали, билеты выдавать мы не успевали, а у Красных Ворот нас подкарауливал сутяга-контролер и штрафовал за медленную работу»[58].

Гораздо легче было работать на линии «А» («Аннушке»), которая шла по Бульварному кольцу. Ее прозвали «серебряной», поскольку по ней ездил пассажир «интеллигентный и чиновный», протягивавший кондуктору серебро или бумажные деньги. На каждый день недели билеты были определенного цвета, «чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних». Проезд без билета назывался «за счет датского короля». По этому поводу старый, опытный кондуктор так наставлял молодого Паустовского:

«Надо иметь благорасположение к пассажиру, а кой-кого даже и провезти бесплатно. Я, к примеру, по тому, как человек лезет в вагон, уже знаю, что он хочет проехать без билета. По выражению лица. Видишь, что человеку надо ехать, а он от тебя по вагону прячется, – значит, у него в кармане шиш. Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал и даже с соответствующим надрывом. На каждом поприще надо проявлять снисхождение к людям, а в нашей кондукторской службе – особенно. Мы имеем дело со всей Москвой. А в Москве горя людского, как песка морского».

Однако были безбилетники и другого характера. Так, общую ненависть вызывал у московских кондукторов некий старик с «катеринкой» – сторублевой купюрой. Это был очень вежливый, опрятно одетый пожилой человек. Каждое утро он садился в трамвай, протягивал сто рублей кондуктору, в сумке которого еще не было выручки, покорно выслушивал ответ «сдачи нет» и сходил на следующей остановке. Там он дожидался другого вагона, снова предъявлял «сотенную», проезжал еще одну остановку. Таким способом он добирался до места службы.

«Сторублевая бумажка была всегда одна и та же, – вспоминал Паустовский. – Мы, кондукторы линии 8, давно знали на память ее номер – 123715. Мы мстили старику тем, что иногда язвительно говорили:

– Предъявите вашу «катеринку» номер 123715 и выметайтесь из вагона.

…Это был неслыханно упорный безбилетный пассажир. Против него были бессильны самые свирепые контролеры».

Старик измывался над трамвайщиками в течение нескольких лет, причем у кондукторов возникла примета: если со встречи с ним начался день, обязательно случится неприятность. Паустовский сам убедился в этом, когда утром увидел ненавистную «катеринку», а вечером произошел инцидент с городским головой. Раздосадованный полученным выговором, он решил во что бы то ни стало «подкузьмить» вредного безбилетника, для чего заручился содействием начальства:

«Наутро мне были выданы под расписку сто рублей бумажной мелочью.

Я ждал старика три дня. На четвертый день старик наконец попался.

Ничего не подозревая, радушно и спокойно, он влез в вагон и протянул мне свою «катеринку». Я взял ее, повертел, посмотрел на свет и засунул в сумку. У старика от изумления отвалилась челюсть.

Я неторопливо отсчитал девяносто девять рублей девяносто пять копеек, два раза пересчитал сдачу и протянул старику. На него было страшно смотреть. Лицо его почернело. В глазах было столько желтой злости, что я бы не хотел встретиться с этим стариком в пустом переулке.

Старик молча взял сдачу, молча сунул ее, не считая, в карман пальто и пошел к выходу.

– Куда вы? – сказал я ему вежливо. – У вас же есть, наконец, билет. Можете кататься сколько угодно.

– Зараза! – хриплым голосом произнес старик, открыл дверь на переднюю площадку и сошел на первой же остановке. Сделал он это, должно быть, по застарелой привычке.

Когда вагон тронулся, старик изо всей силы ударил толстой тростью по стенке вагона и еще раз крикнул:

– Зараза! Жулик! Я тебе покажу!

С тех пор я его больше не встречал. […]

Сторублевая бумажка 123715 была выставлена как трофей в Миусском парке на доске за проволочной сеткой, где вывешивались приказы. Она провисела там несколько дней. Перед ней толпились кондукторы, узнавали ее «в лицо» и смеялись».

Подводя черту под описанием работы трамвайных кондукторов, сообщим, что весной 1910 года Городская управа утвердила для них форменную одежду нового образца: для летнего периода куртки цвета хаки с голубыми галунами, а зимой – полушубки. Нововведение обошлось бюджету города в 94 000 рублей.

Тогда же число выходных дней для вагоновожатых трамваев было увеличено с четырех до шести в месяц. Кроме того, Управа учредила денежные премии вагоновожатым «за осторожную езду и умелое управление вагоном». Вагоновожатый, не допустивший в течение шести месяцев ни одного несчастного случая, получал в награду 20 руб., за следующий такой же срок награда увеличивалась до 30 руб. А вот поданную в конце года петицию кондукторов и вагоновожатых городских электрических трамваев об увеличении им жалованья с 35 до 50 руб. Управа отклонила «из-за отсутствия резервных средств».

Кроме «гильотины», московские трамваи еще называли «миноносцами» – из-за периодически происходивших взрывов деталей электрического оборудования (верхнего автоматического выключателя). Обычно это происходило так: внезапно раздавался оглушительный хлопок, сопровождавшийся снопом искр, вагон резко останавливался; пассажиры в панике покидали трамвай, а некоторым дамам становилось дурно. Как правило, в таких случаях публика отделывалась испугом, но бывало и по-другому. В феврале 1910 года на Лубянской площади, когда взорвался предохранитель у вагона № 402, поручик Самогитского полка В. И. Алешин полностью лишился слуха. Ехавший с ним на задней площадке студент Гусев выпал на мостовую и, кроме ушибов, получил от испуга нервное расстройство.

Две недели спустя, после очередного взрыва, Городская управа приказала снять автоматические выключатели со всех 180 вагонов. Работа была произведена за одну ночь. Городской голова С. В. Челноков пояснил, что, лишившись предохранителя, может сгореть обмотка электромотора, но Управа пошла на это сознательно – «лишь бы была покойна публика».

Иную причину имел взрыв вагона № 6, случившийся у Тверской заставы месяцем раньше. На этот раз «рванул» баллон для сжатого воздуха, являвшийся частью тормозной системы. Поскольку это был вагон старого образца (от первой волны трамвайного строительства их оставалось еще семь штук), фирме «Вестингауз» пришлось установить воздушные баллоны под сиденьями для пассажиров – снаружи они не помешались. Взрывом разворотило боковую стенку вагона, выбило стекла; сидевшую в том месте даму швырнуло на противоположную скамью, и она получила сотрясение мозга. Пострадали еще несколько человек. Позже один из них – переводчик из гостиницы «Континенталь» А. М. Шнеерсон («сотрясение спинного мозга») – потребовал за полученное увечье компенсацию в 25 тыс. рублей.

Инженеры трамвайного управления и представители завода «Вестингауз» не сразу смогли докопаться до причины столь разрушительного по последствиям отказа надежнейшей системы. В итоге выяснилось, что из-за конструктивной недоработки на морозе отказал предохранительный клапан. В результате баллон, выдержавший на испытаниях давление в 10 атмосфер, «разорвало как бумажный пакет», а осколками выбило стекла в доме, рядом с которым случилась эта авария.

А в декабре 1912 года скончался ректор Московского университета граф Л. А. Комаровский, тоже ставший жертвой трамвая. Почтенный профессор замешкался при переходе Моховой и угодил на предохранительную сетку, которую успел опустить вагоновожатый. Однако граф, уже разменявший седьмой десяток, так и не смог оправиться от полученных ушибов.

Чтобы избежать происшествий хотя бы возле Кремля, Городская дума постановила, что по Красной площади трамвай должен двигаться со скоростью пешехода. Вообще трамвайное движение здесь с самого начала вызывало споры. Городская дума даже создала «Специальную комиссию по допустимости движения трамвая на Красной площади», которая осмотрела проложенные пути и забраковала устройство поворотного круга. Только после переделок, в сентябре 1909 года, вагоны пошли через площадь. Остановки были устроены возле Исторического музея, у памятника Минину и Пожарскому и за Спасскими воротами.

Спустя год началось обсуждение проекта устройства под Ильинкой и Красной площадью тоннеля, по которому трамвай двигался бы без помех, принимая и высаживая пассажиров на подземных станциях. Объявлялась разная стоимость работ: от 1 млн 300 тыс. руб. до двух с лишним миллионов. Сообщение о намерении служащих Городской управы пустить громадные деньги «в трубу» на фоне публикаций, рассказывавших о беспорядках в трамвайном хозяйстве, – запасные детали к вагонам закупались почти с двойной переплатой – следовало понимать как прямой намек на то, что инициаторы проекта собираются хорошо погреть руки.

Зато инициативы Управления городских железных дорог, по-настоящему полезные пассажирам, получали в газетах положительную оценку. В 1911 году они сообщили о планах строительства трамвайных павильонов разных типов. Домики-вокзалы, отапливаемые в холодное время, собирались возвести на Страстной, Б. Сухаревской, Лубянской, Таганской площадях; у Тверской, Сокольнической, Преображенской застав; Серпуховских ворот и в Петровском парке.

Павильоны с комнатой для начальника станции строили на Башиловке, на Каланчевской и Театральной площадях, у Красных Ворот; застекленные с трех сторон – на Каланчевской, Елоховской, Театральной площадях, Охотном Ряду, у Б. Каменного моста. Еще на нескольких трамвайных остановках в центральной части города установили навесы, защищавшие от дождя.

При всех недочетах трамвай превратился в неотъемлемую составляющую жизни дореволюционной Москвы. Горожане ощутили это особенно остро 31 мая 1910 года, когда в 7 часов вечера внезапно замерло все трамвайное движение. Какое-то время пассажиры ждали, что оно вот-вот возобновится, но когда разнеслась весть о пожаре на центральной электростанции, поспешили оставить вагоны. Газеты отмечали: «Главные улицы оживились необычайным наплывом извозчиков».

Тем временем пожарные, собравшиеся со всех частей города, заливали водой горевшую крышу электростанции. Чтобы по-настоящему утеплить огромные залы станции, строители сделали двойную теплоизоляцию из деревянных конструкций. Они-то и загорелись, когда рабочие стали запаивать прохудившуюся кровлю.

Когда огонь удалось потушить, городское начальство при свете пожарных факелов занялось определением масштабов катастрофы. Оборудование оказалось цело (его успели накрыть брезентом), но в машинном зале на вершок стояла вода и генераторы требовали полной просушки. Особо отметили мужество электрика Соколова, который все время, пока шло тушение огня, не отходил от главного щита, охраняя его от случайного повреждения неуклюжими пожарными.

В аккумуляторных батареях сохранился запас энергии, и, чтобы убрать с улиц застывшие трамваи, в сеть дали ток. По свидетельству очевидцев, это было феерическое зрелище: «Темные неосвещенные вагоны двигались поодиночке всю ночь, до самого рассвета».

Работая практически без отдыха, служащие электростанции на вторые сутки пустили в ход все оборудование, и трамваи снова пошли по всем маршрутам.

В год, когда случилась эта авария, по утверждению статистиков, на каждого москвича в среднем приходилось по 100 поездок на трамвае.

Порой билет ценой в «пятачок» из проездного документа превращался в билет лотереи, устроенной самой Судьбой. Трамвайное знакомство могло закончиться романтическим приключением, крутым поворотом жизненного пути и даже… дуэлью.

Такое случилось в марте 1914 года, когда в одном вагоне ехали отставной генерал Болычевцев и поручик гвардейской артиллерии Шифнер.

Трамвай затормозил, пропуская проходивший по улице отряд солдат.

– В армии существует взгляд, – не без сарказма объяснил Болычевцев соседу причину остановки, – что войска никому не должны уступать дорогу, даже трамваю.

– В армии такого взгляда не существует, – вмешался в разговор поручик. Его задело, что военных вышучивает какой-то «шпак»[60] (генерал был в партикулярном платье).

– Вы еще молоды и многого не слышали, – назидательно сказал генерал. – Поживете долее, узнаете, что такой взгляд существует.

– А я уверяю вас, что нет, – упрямо настаивал Шифнер.

В ответ генерал лишь пожал плечами, показывая всем своим видом, что не намерен продолжать разговор с «дерзким мальчишкой». Тогда поручик, окончательно вышедший из себя, потребовал от оппонента «сообщить свое звание» и адрес, по которому можно прислать вызов на дуэль.

Поединок состоялся во Всехсвятской роще. Оба противника целились, но на счет «пять» ни один не спустил курок. Секунданты объявили дуэль оконченной.

Это был пример завершения трамвайной распри «по-благородному». Однако в большинстве своем ссоры в трамвае носили характер обыкновенной перебранки, особенно если они происходили по инициативе дам. Одно время весьма частой причиной скандалов служили длинные шпильки, с помощью которых модницы удерживали шляпы на голове. В трамвайной тесноте острые концы шпилек наносили окружающим царапины, грозили выколоть глаза.

В июне 1910 года Городская управа запретила ездить в трамвае «лицам женского пола в шляпах с длинными остроконечными шпильками без безопасных наконечников». Один из гласных Думы, приветствуя постановление, указал, что оно может благотворно повлиять на эволюцию женской моды: «Масса мужей будет довольна, если вместо этих шляп, на которые затрачивается материала чуть ли не на 40 рублей, будут носить меньших размеров, рубликов на 10–12».

Претворение в жизнь нового правила не обходилось без сложностей. В газетах описан скандал, устроенный дамой в шляпе с длинной булавкой. Она вошла в трамвай на Никитской улице и в ответ на требование кондуктора покинуть вагон разразилась руганью, назвав его дураком и нахалом. Свою порцию ругани получил и городовой. Чтобы убедить даму в правомерности своих требований, ему пришлось снять со стены постановление городских властей и прочитать его вслух.

В конечном итоге опасные шпильки оказались снабжены специальными наконечниками (такую «усовершенствованную» булавку можно увидеть в Музее истории Москвы), но поводов для скандалов меньше не стало. Отсутствие внутренней культуры у некоторых москвичей проявлялось в поступках очень странного свойства, предусмотреть которые не могли никакие составители правил проезда в трамвае. Так, купец Казин взял да вдруг положил ноги на противоположную скамейку, а на замечание кондуктора гордо заявил:

– А покажи мне, где в обязательных постановлениях Управы сказано, что нельзя класть ног на скамейку? Место я занял – получай пятак!

Своеобразное толкование правил все же было зафиксировано в полицейском протоколе и закончилось разбирательством в суде. Там купцу разъяснили, что, хотя в обязательных постановлениях нет прямого запрета класть ноги на скамейку, они воспрещают ставить детей ногами на сиденья. Если Казин не понимает, что можно и чего нельзя делать в трамвае, его позволительно приравнять к ребенку, а следовательно и оштрафовать на 20 рублей.

«Непонятно почему, – отмечал К. Г. Паустовский, – но нигде человек не вел себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью. Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действовать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям».

Закончим на этом рассказ о трамвае и перейдем к другому символу технического прогресса, появившемуся на улицах Москвы на рубеже веков – автомобилю.

В июне 1903 года Городская дума утвердила «Обязательные постановления о порядке движения по г. Москве на автоматических экипажах (автомобилях)». Их принятие проходило в жарких спорах: некоторые гласные высказывали опасения, что автомобильное движение на узких московских улицах приведет к трагическим последствиям.

«Мы, москвичи, постоянно ссылаемся на страшную тесноту улиц и движения, – встал на защиту автомобиля гласный Геннерт, – а между тем в других городах, например в Лондоне, на таких улицах, как Pall-Mall, где люди переходят с одной стороны улицы на другую, как переходили евреи через Чермное море, где густая масса экипажей, автомобили и велосипеды могут ездить. Дело не в этом, а в том, что там требуют от каждого будущего кучера умения ездить, чего нет в Москве, и на тесноту движения ссылаться нечего.

«Обязательные постановления» разрешили «автоматическим экипажам» двигаться по улицам с предельной скоростью 12 верст в час. Управлять ими могли лица, достигшие 18-летнего возраста; они должны были быть осторожными при поворотах, подавать сигналы на перекрестках. Запрещалась «езда автомобилей вперегонки» и оставление их без присмотра.

Но прежде чем ездить, владелец должен был получить особый документ – «Разрешение на пользование автомобилем». За ним приходилось обращаться к начальнику полиции и, кроме личных данных, сообщать массу технических подробностей: начиная от веса, главных размеров «экипажа», наибольшей нагрузки на колесо и заканчивая – «приспособлен ли экипаж для крутых поворотов, и в какой мере возможно остановить экипаж на полном ходу». Также следовало представить в Техническую комиссию Городской управы чертежи(!) приобретенной машины.

Осмотр и испытание автомобилей проходили ежегодно в течение месяца, начиная с 15 марта. По сообщениям репортеров, в 1910 году в первые дни этой акции на Моховой улице выстраивалось по полсотни машин. В результате «авто» получали на дверцу новый номерной знак: «темно-зеленого цвета, с белыми цифрами и надписью „по 1-е апр. 1911 г.“.

На автомобиле «позади с левой стороны» обязательно помещался фонарь, имевший «на матовом стекле изображение нумерного знака, цифры коего должны быть изображены в величину на менее 3 ? вершков и отчетливо обозначены на стекле красным цветом». Источником света в таком фонаре служила обычная свеча. Она легко гасла от резкого толчка, чем шоферы пользовались, удирая ночной порой от городовых, – неосвещенный номер нарушителя постовые не могли рассмотреть.

Другое разрешение – на право управления машиной – выдавала специальная Комиссия, состоявшая из представителей Городской управы и обер-полицмейстера. В эту Комиссию шоферу следовало ежегодно подавать прошение «с оплатою гербового сбора (1 р. 50 к.)», к которому прикладывалось медицинское свидетельство о состоянии зрения и слуха.

Согласно правилам, сесть за руль могли лица «обоего пола, достигшие 18-летнего возраста» (владелец или нанятый им шофер), «которые на произведенном в Комиссии испытании докажут свое уменье управлять автомобилем и пользоваться всеми находящимися при нем приборами и производить небольшие починки в случае легкой порчи экипажа». Последнее требование с подачи оставшихся неизвестными «экспертов» было утверждено Думой не без колебаний: неужели, спрашивали гласные, каждому владельцу автомобиля придется овладеть слесарным ремеслом?

Сомнения развеял гласный Щепкин, подчеркнувший в своем выступлении, что речь идет о безопасности москвичей: «Разве вы никогда не были очевидцами, как автомобиль останавливается, шипит и гремит, его окружает целая толпа, и хорошо еще, если он только шипит и гремит, а иногда он обращается в боевое орудие. От этих случаев надо гарантировать население, и следует, чтобы на автомобиле было всегда лицо, которое умеет приводить его в движение и производить необходимые починки».

Однако, по всей видимости, кому-то из автомобилистов этот пункт правил удавалось успешно обойти. В 1910 году газеты писали о разнице между «новыми» и «старыми» шоферами. «Новых» гоняют на экзамене так, что сдача его становится практически неосуществимой задачей. А вот «старые», набранные на заре автомобилизма из «уборщиков автомобилей и бывших лакеев», лихо раскатывают по городу, не умея при этом «даже отрегулировать магнето». Начинающие водители также сетовали на то, что члены Комиссии, состоявшей из трех человек, экзаменуют не в один день, а каждый назначает так, как ему удобно.

Весной 1910 года «для урегулирования движения по улицам столицы автомобилей» московский градоначальник Адрианов предложил Думе дополнить обязательные постановления такими пунктами: «воспрещается езда с открытыми глушителями; в случае требования полиции лицо, управляющее автомобилем, обязано точно указать, кому принадлежит автомобиль и откуда он едет; к управлению автомобилем не допускаются лица свыше 60 лет». Обучение новичков езде разрешалось проводить только за пределами города.

К тому времени автомобили из редких диковинных игрушек превратились в довольно привычное явление. «Автомобиль с каждым днем завоевывает себе место, – писала газета „Раннее утро“. – Армия пыхтящих чудовищ растет. В прошлом году их было 399. За один прошлый год количество автомобилей, принадлежащих москвичам, увеличилось на 109, т. е. на 37 %».

Автомобиль вошел в моду, превратился в символ жизненного успеха. Героиня одного из рассказов И. Мясницкого барышня Додо (в детстве Дуняша) ради обладания страстно желаемым «авто» не поскупилась даже девичьей честью. Характерной приметой времени было подчеркнуто подобострастное отношение ресторанной прислуги к посетителям, подъезжавшим к заведениям на «моторах», а вот седоков пролеток, не говоря уже о пешеходах, встречали без всякого почтения. Кстати, швейцары ресторанов и гостиниц за вызов машины получали от водителей вознаграждение по твердой таксе – 20 % от стоимости заказа.

В начале XX века московские богачи везли автомобили из-за границы, хотя дело это было непростое. Мемуарист Н. А. Варенцов вспоминал о попытке приобрести в 1901 году автомобиль в Париже: «Как потом оказалось, их купить было нельзя, а нужно было заказать с получением через два года»[61]. Однако весьма скоро широкая торговля машинами самых различных марок была налажена в самой Москве.

О стоимости автомобиля можно судить по такому факту: двум рестораторам был предложен «самоход» в обмен на открытый счет в их заведении на сумму 1000 руб. Впрочем, эта сделка могла быть с каким-нибудь подвохом, поскольку в действительности цены на автомобили были гораздо выше. Так, отец выше упомянутой Додо – чиновник с приличным жалованьем, но не берущий взятки – не мог себе позволить такое приобретение, потому что «самый плохонький автомобиль стоит две тысячи». А за «чудный, изящного вида „Ландолет“ 12/15 сил, 5-местный, в полнейшем порядке» в 1910 году просили 3300 рублей.

Что касается цен на такие важные принадлежности, как шины, то в 1914 году члены Автомобильного клуба пытались разобраться, почему в Москве русская фирма «Проводник» берет за шины 78 руб. 25 коп. (за «нескользящие» – 97 руб.), а в Париже продает их одинаково – по 70 руб. 87 коп. В это же время французская «Мишлен» на родине торгует шинами по 48 руб. и, лишь привезя их в Россию, поднимает цену до 78 рублей.

Накануне Первой мировой войны самыми популярными в России марками автомобилей были «Бенцы», «Опели» и «Мерседесы». В отличие от европейских конкурентов, немецкие фирмы сумели безукоризненно наладить техническое обслуживание своих автомобилей и быструю доставку запасных частей. А вот владельцам американских машин приходилось по два месяца ждать присылки вышедшей из строя детали.

Многие московские автовладельцы придерживались традиции заказывать внутреннюю отделку «самоходов» по собственному вкусу. В каретных заведениях могли полностью снять с автомобиля заводской кузов и изготовить новый согласно любой прихоти богатого заказчика.