Москва демократическая

Шальная голова, беспутный год,

Так вам и надо за тройную ложь

Свободы, Равенства и Братства!

Век до рассвета!

В стуже, без света —

Радости мало

В этом курятнике!

М. И. Цветаева

Днем завершения Февральской революции в Москве, по всей видимости, следует считать 6 марта 1917 года, когда по призыву Совета рабочих депутатов возобновили работу фабрики и заводы, а главное – после недельного перерыва был пущен трамвай.

Правда, вагоны вышли на линии только в три часа дня, поскольку не обошлось без таинственного происшествия в духе того времени. Газеты сообщали о том, как трое мужчин объезжали на автомобиле трамвайные парки и предупреждали служащих об отсутствии тока в сетях. Телефонного звонка в Городскую управу оказалось достаточно, чтобы выяснить: центральная станция давно дала ток и Управа специально послала курьеров – сообщить трамвайщикам, что можно выводить вагоны на линии. Найти «провокаторов» не удалось.

Однако опьянение внезапно наступившей свободой не позволило москвичам, в первую очередь пролетарским массам, просто вернуться на свои рабочие места. Эйфория от победы над самодержавием еще не прошла. Всем хотелось праздника, и он был устроен.

В воскресенье, 12 марта, Москва превратилась в арену грандиозной демонстрации в знак солидарности с петроградскими рабочими и солдатами, свергнувшими царизм. Со всех концов города сходились колонны демонстрантов к Театральной площади, чтобы, пройдя по ней перед лицом представителей демократической власти, разойтись по своим районам. Очевидец, корреспондент «Утра России», описал увиденное на страницах газеты:

«Первый теплый весенний день. На улицах весенние ручьи…

Первый большой народный праздник. С утра толпы народа с фабрик, заводов, трамвайных парков, из всех районов непрерывной вереницей двигаются к центру – к Воскресенской, Театральной и Красной площадям… Красные знамена реют над черными толпами рабочих, над серыми рядами солдат.

К 11 часам утра – сборному часу – все центральные площади покрыты сотнями тысяч народа.

Шествие открывает отряд солдат с винтовками на плечах. Впереди идут офицеры-командиры отряда и с ними два солдата несут большое красное знамя.

Рабочие, служащие, учащиеся идут отдельными группами. У каждой группы свое особенное знамя. Вот огромное, в две сажени знамя, на трех древках, украшенное зелеными венками. На знамени нарисовано восходящее солнце и надпись:

“Всехсвятский район. Да здравствует демократическая республика!”…

Вот большое шелковое знамя, украшенное золотыми кистями. “Да здравствует союз железнодорожников!” Служащие Александровской ж. д. Рабочие завода Закс. Рабочие всех типографий. Вот идут синей, одноцветной массой кондукторши трамвая. “Братство, равенство, свобода!..” “Равноправие женщин!” Эти лозунги – на их знамени.

Вот стройными рядами, взявшись под руки, идут офицеры. Республиканский клуб офицеров. На его знамени: “Война до победного конца!”, “Да здравствует наша армия!”… Толпа, густыми шпалерами стоящая на тротуарах, приветствует офицеров-республиканцев восторженными криками “ура”.

За ними идут ряды солдат с красными знаменами.

Красные ленты, словно капли крови, всюду мелькают в толпе. Толпа поет то бравурную “Марсельезу”, то минорный и грустный “Похоронный марш”…

Вот над толпою плывет оригинальное желто-синее знамя и слышится чудесная стройная песнь.

“Нехай живе Интернационал!” Украинцы социалисты-революционеры!..

Впереди девушки и молодые люди в национальных костюмах.

И опять рабочие, солдаты, женщины… Вот идут в своих разноцветных халатах сарты[58]. Гордые закоренелые лица, гортанные звуки их национальной песни. Два старых сарта несут огромное знамя на высоких древках.

“Равенство народов”!..

Вместе с русской надписью на их знамени фантастические изгибы арабских письмен…

Темной однообразной тысячной массой идут евреи. Вместе с красным знаменем они несут и черные знамена.

Вот вьется и трепещет красивое знамя с золотой бахромой.

“Да здравствует автономия!” “Да здравствует Польша!” Польская партия социалистов!..

Эсты, латыши, грузины, татары, армяне… Почти несколько десятков народностей России участвовали в этом величественном шествии освободившегося народа.

Вот красные знамена с надписями:

“Автономная школа”. “Да здравствует свободная наука!” Это идут студенты и курсистки московских учебных заведений. За ними – железнодорожные кондуктора. Высокий красивый обер[59] идет впереди и регентует. Кондуктора стройно поют рабочий марш.

С красными знаменами скачут конные солдаты.

“Война до победы!” – вот девиз на знаменах».

Совсем другие впечатления от демонстрации остались у В. А. Амфитеатрова-Кадашева:

«День величайшего променада – единения Армии с Народом. Для символического выявления сего Monsieurs de Soviet[60] решили: солдаты пойдут на демонстрацию не в строю, но под ручку с рабочими, шеренгами: рабочий – солдат, рабочий – солдат. По штатскому моему незнанию я на эту затею было не обратил внимания, но Жорж Якулов разъяснил мне, что здесь – большое ехидство, огромный расчет – разбить строй, растворить воинский элемент в массе. Несомненно, Monsieurs de Soviet это устраивают не зря: за последнее время они очень озабочены рознью между солдатами и рабочими. Брошен лозунг: “Не натравляйте солдат на рабочих!” Конечно, поведение Monsieurs de Soviet понятно: им не могут быть приятными такие факты, как, например, явление Преображенского полка на Путиловский завод с приказом прекратить забастовку.

Шествия меня совсем не захватили: что, собственно, хорошего в том, что двигается масса “черного народу”, затаптывая грязью трамвайные пути так, что завтра, наверное, движения не будет? Единственное утешение: отсутствие антивоенных лозунгов и наличие знамен с надписью “Война до победы”. Такую надпись я видел на знамени одного завода, и такой плакат (колоссальный, от тротуара до тротуара) несли офицеры-республиканцы (среди них я заметил Халтурина – из Алексеевского училища – и Е. В., она, правда, не офицер, а только жена офицера, и к тому же очень слабая республиканка, но почему-то шла в процессии). Знамена уже не просто куски красной материи, а со всячинкой: разрисованные, с эмблемами, вышитые золотом, но все это очень грубо, аляповато, по-базарному, по-пролетарски. Но как они поют “Марсельезу”! Обратили Руже де Лиля в частушку; сначала запевала затянет: а затем толпа подхватит: “Вперед! Вперед! Вперед!”»

Что же касается отсутствия лозунга «Долой войну!», то его решили не выставлять по настоянию Совета солдатских депутатов. Вместо этого над толпой реяли транспаранты с надписями «Да здравствует социализм», «Без победы не может быть свободы», «Мир всего мира» и даже – «Долой Вильгельма, да здравствует революция в Германии».

Э-э-х, да э-эх, да отречемся

От старого мира!

А вот призыв «Смерть врагам свободы» вызвал недоумение у Н. П. Окунева: «…если это угроза нашим черносотенцам, то она не в духе настоящего времени. Ведь только что отменена смертная казнь».

Зато весело смотрелось участие в «революционном променаде» клоуна Владимира Дурова. Он не только провез в цирковой тележке куклы Распутина и Протопопова, но даже вывел на демонстрацию слона. Причем огромное животное было покрыто алой, революционного цвета, попоной, на которой золотом был вышит девиз: «В борьбе обретешь ты право свое». «Господи! – заметил по этому поводу В. А. Амфитеатров-Кадашев. – Даже слоны вступают в партию социалистов-революционеров».

Демонстрация, в которой приняли участие почти полмиллиона человек, продолжалась до 5 часов вечера. Колонны, прошедшие через Театральную площадь, распорядители из Совета рабочих депутатов направляли на Большую Дмитровку и Тверскую, откуда демонстранты расходились по митингам. Под собрания в тот вечер в городе были заняты все маломальски подходящие помещения.

Кстати сказать, митинги и собрания превратились в неотъемлемую черту жизни новой, «демократической» Москвы. Залы кинотеатров и клубов не могли порой вместить всех желающих. Так, 10 марта возле «Кино-Арс» на Тверской собралась огромная толпа, выражавшая негодование по поводу того, что партия кадетов устроила митинг в маленьком зале, в котором оказалось слишком мало мест. Более предусмотрительно поступили московские евреи – они провели митинг в цирке Никитина. В Художественном театре поместились все писатели. В другом театре, Никитском, прошел митинг московских артистов.

Трудно назвать категорию населения Москвы, которая в те дни не собралась, чтобы высказаться «о текущем моменте» и заявить о своих требованиях. Политические партии и национальные объединения, старообрядцы и парикмахеры, студенты и духовные певцы, официанты и извозчики – всех не перечислить.

Женщины, митинговавшие в гимназии на Остоженке, вынесли резолюцию о необходимости продолжения войны «во имя свободы народов и верности союзникам», а также дружно проголосовали за предоставление им политических прав и созыва Учредительного собрания с участием женщин. Слепые решили создать свою организацию и высказались за отмену существовавшего для них запрета на вступление в брак. Солдаты, потерявшие зрение на фронте, потребовали от правительства бесплатного наделения их землей и сельскохозяйственным инвентарем.

Скромнее в своих желаниях были служащие цветочных предприятий и магазинов. Они всего лишь обратились с просьбой отменить продажу цветов в праздничные дни. «Цветы предмет роскоши и удовольствия, а не первой необходимости, – пояснили участники митинга свою позицию, – и прекращение торговли ими в праздничные дни, давая возможность садоводам, служащим и рабочим цветочных предприятий и магазинов проявить полноту прав и выполнить обязанности граждан, в то же время не причинить никакого ущерба гражданам Москвы». Попутно было решено обратиться к москвичам с призывом воздержаться от покупки цветов в праздничные дни.

Дети от девяти до шестнадцати лет были собраны на митинг в уголке Дурова, где, по словам корреспондента «Московского листка», ими «путем разъяснения сказок о спящем царстве и об Илье Муромце была уяснена по возможности сущность совершившегося у нас государственного переворота».

Самым тихим из всех был, пожалуй, митинг глухонемых. Побывавший на нем журналист описал увиденное:

«Странный митинг! Мертвая тишина царит в помещении собрания в Садовниках.

Ничего, кроме напряженных лиц, не говорит о серьезности здесь происходящего.

Тем не менее здесь вчера происходил митинг, настоящий митинг – полный жизни, кипящий, непонятный нам, слышащим и говорящим, но увлекающий и живо интересующий глухонемых, собравшихся обсудить вопрос текущего момента.

На трибуне оратор быстро, быстро шевелит пальцами, поднося их ко лбу, ушам, рту, носу. На его бледном лице застыло мучительно страстное выражение. Человек спешит передать свою мысль. И пальцы рук, беспрестанно шевелясь, как будто не поспевают за мыслью.

Один за другим сменяются ораторы. Зрители живо воспринимают передаваемое – в разных концах зала поднимаются вверх руки, шевелятся пальцы, щелкают, хлопают.

Прения разгораются. После прений принимается резолюция, в которой выражается доверие Временному правительству и пожелание довести войну до победного конца».

Зато самыми шумными и бестолковыми были митинги кухарок. На одном из них вместо обсуждения политических вопросов «восставшие “парии”» (как их назвал репортер «Раннего утра»), перекрикивая друг друга, делились с товарками наболевшим – рассказывали о добрых и злых хозяевах. Пробужденное революцией чувство собственного достоинства рождало идущие от сердца слова: «Если хозяйка меня с уважением попросит поставить самоварчик, хотя бы и вечером, да разве я откажу? Другое дело, когда тебе приказывают». Сам митинг закончился без резолюции, поскольку всех участниц сманил за собой проходивший по улице военный оркестр.

Другое собрание кухарок и горничных, состоявшееся девятого марта на Тверской, в кинотеатре «Европейский», сумело войти в рамки обсуждения экономических вопросов, но без шума, едва не перешедшего в драку, все же не обошлось. Две элегантно одетые дамы, проходившие мимо, позволили себе пренебрежительно отозваться о митингующих кухарках и мгновенно получили отпор. От побоев женщин спасло вмешательство милиционеров, препроводивших их в комиссариат. Там оскорбительницам кухарок было предложено вместо составления протокола пожертвовать 50 рублей в пользу детей погибших героев революции, на что дамы с радостью согласились.

На следующий день, собравшись в том же «Европейском», швейцары, дворники, лакеи и горничные все же вынесли резолюцию: считать 8-часовой рабочий день неприемлемым, требовать более приличных помещений для проживания и увеличения жалованья в 3 раза, Россия должна быть республикой. А вот швейцары гостиниц, митинговавшие в «электро-театре» на Сретенке, выдвинули требование не сдавать вешалки для верхней одежды в аренду посторонним лицам, а предоставить этот доходный промысел в их полное распоряжение.

Поскольку в политической жизни страны чуть ли не ежедневно происходили важнейшие события, поводы для митингов и собраний не переводились. Например, по поводу акта от 21 марта об отмене национальных и исповедальных ограничений грузинская колония Москвы приняла в адрес Временного правительства такое обращение:

«Русское общество знает притеснения грузин, чинимые старой властью и лишение их всех прав на национальное определение. Обещанное договорами не исполнялось, предоставленное актами и трактатами отнималось.

Русский народ всегда был на стороне угнетаемых. Грузия, в свое время добровольно присоединившаяся, знала, что справедливый и не менее угнетенный русский народ не одобряет действий старого правительства, и верила, что рано или поздно пробьет час ее освобождения.

Состав Временного правительства дает грузинам уверенность в том, что права малых народностей свободной Россией забыты не будут, что Грузия – на пути к осуществлению своих исторических и законных прав и близок час исполнения заветной мечты каждого грузина: “Автономная Грузия под стягом Свободной России”».

Устроенное по тому же поводу чрезвычайное собрание членов московской еврейской общины под председательством Д. В. Высоцкого вынесло свою резолюцию:

«Веками прежний режим угнетал и надругался над еврейским народом, но не сломил его сил, энергии и бодрости. Призванный ныне к новой жизни, он вместе со всей Россией напряжет все свои силы для творческой работы и службы родной стране. Народное правительство может уверенно опираться на русское еврейство в его героических усилиях, направленных как к победоносному завершению мировой войны, так и к созданию новой жизни на незыблемых началах свободы, народовластия, равенства граждан и свободного самоопределения национальностей».

А вот призыв министра иностранных дел Милюкова к захвату Дарданелл и изгнанию турок из Европы вызвал протест московских мусульман:

«Мусульмане полагают, что в великой свободной России, которую они защищали и защищают кровью миллионов своих единоверцев, при разрешении вопросов как внутреннего строительства страны, так и международных отношений справедливость должна быть прежде всего и не должно быть места империалистическим лозунгам, направленным к порабощению слабых народов Азии и Африки».

О стихии митингов, охвативших Москву в то время, Константин Паустовский вспоминал в «Повести о жизни»:

«За несколько месяцев Россия выговорила все, о чем молчала целые столетия.

С февраля до осени семнадцатого года по всей стране днем и ночью шел сплошной беспорядочный митинг.

Людские сборища шумели на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах, в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски населенного дома.

Клятвы, призывы, обличения, ораторский пыл – все это внезапно тонуло в неистовых криках “долой!” или в восторженном хриплом “ура!”. Эти крики перекатывались, как булыжный гром, по всем перекресткам.

Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.

Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же, через минуту, его уже триумфально несли на руках, и он, придерживая скачущее пенсне, посылал проклятия неведомо каким губителям русской свободы. То тут, то там кому-то отчаянно хлопали, и грохот жестких ладоней напоминал стук крупного града по мостовой.

Кстати, весна в 1917 году была холодная, и град часто покрывал молодую траву на московских бульварах трескучей крупой.

На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам и застрявшему в России французскому офицеру – члену французской социалистической партии, а впоследствии коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы – памятниками Пушкину и Скобелеву.

Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос. “С какого фронта? – кричали из толпы. – Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?”

Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики: “Он с Ходынского фронта! Долой!” – его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу. Там он смущенно сморкался, вытирал нос полой шинели и с недоумением качал головой.

Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием.

Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела: “Какой дивизии? Какой части?”

Солдат сердито прищурился.

– Чего орете?! – закричал он. – Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется в кармане карточка Вильгельма! Из вас добрая половина – шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!

Это был сильный прием. Толпа замолчала.

– Ты вшей покорми в окопах, – закричал солдат, – тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ощипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу – одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу – оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства. Ура!

Солдат сорвал папаху и поднял ее над головой. Кое-кто закричал “ура!”, но жидко, вразброд. Тотчас в толпе началось зловещее движение – солдаты, взявшись за руки, начали ее оцеплять.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не догадался позвонить в Совет депутатов. Оттуда приехали на грузовике вооруженные рабочие и восстановили порядок.

Постепенно митинги в разных местах Москвы приобрели свой особый характер. У памятника Скобелеву выступали преимущественно представители разных партий – от кадетов и народных социалистов до большевиков. Здесь речи были яростные, но серьезные. Трепать языком у Скобелева не полагалось. При первой же такой попытке оратору дружно кричали: “На Таганку! К черту!”

На Таганской площади действительно можно было говорить о чем попало, хотя бы о том, что Керенский – выкрест родом из местечка Шполы или что в Донском монастыре нашли у монахов тысячу золотых десятирублевок, засунутых в сердцевину моченых яблок. (…)

Митинги у Пушкина хотя и были разнообразны по темам, но держались, как принято сейчас говорить, “на высоком уровне”. Чаще всего у Пушкина выступали студенты».

Попутно заметим, что весной 1917 года на митингах в Москве сторонники Ленина, мягко говоря, не пользовались популярностью из-за обнародованных данных об их связях с германской разведкой. Большевик В. А. Сулацкий, в то время прапорщик, вспоминал о своеобразной реакции толпы на его попытку выступить у памятника Пушкину:

«Стоило мне произнести: “Это большевики…”, как снова поднялся шум и снова завопили: “Долой!..” Несколько человек, видимо, готовились к драке, они терлись возле нас и подстрекали толпу избивать, сбросить, разорвать. Чьи-то руки схватили мою шашку, град ударов посыпался на меня… И тут снова мой единомышленник не выдержал – вскочил повыше на ступеньку. “Друзья-товарищи! – кричал он. – Я большевик!” Какие-то разъяренные люди в ответ: “Бей!” Их визг: “Бей!” – привлек внимание народной милиции, и это спасло нас от кровавого самосуда. Милицейские окружили нас, объявив арестованными, и с шашками наголо повели почему-то в гостиницу “Дрезден”, где помещался Московский Комитет партии и другие наши организации (ныне дом № 6/2 по улице Горького). Привели в комнату, где уже сидели задержанные, как и мы, люди. Их одного за другим куда-то вызывали. Потом вызвали и нас, проводили на верхний этаж к дежурному Исполкома Моссовета. Дежурил в ту ночь, к нашему большому удовольствию, И. И. Скворцов-Степанов[61]. Он расспросил, как мы попали в этакую переделку, похвалил за храбрость и проводил нас до двери. Было уже утро».

Понятно, что каждое постановление митинга или собрания отражало явные или скрытые интересы определенных общественных групп. Например, фронтовики, стремясь активно влиять на процессы, происходившие в тылу, вынесли такую резолюцию:

«В Москве и в других центрах необходимо создать постоянную организацию офицеров и солдат фронта, находящихся на излечении в лазаретах и прибывающих в отпуск, где солдаты и офицеры фронта могли бы делать сообщения и доклады как о своих нуждах, так и о нуждах армии.

Собрание признает настоятельно необходимым, чтобы во всех организациях, где будут обсуждаться вопросы обустройства армии, участвовали офицеры и солдаты фронта, ибо к победе могут вести только те, кто испытал пулю и штык, кто закалил себя в этих победах».

Анализируя документы того времени, забавно наблюдать, как порой за революционной фразеологией отчетливо проступают чисто шкурные интересы. Характерным примером может служить резолюция общего собрания Совета солдатских депутатов, принятая 22 марта при обсуждении приказа штаба округа о посылке на фронт маршевых батальонов. С точки зрения солдат запасных полков, пополнение фронтовых частей означало одно – «вывод революционных войск из Москвы», а их нежелание отправляться в окопы вылилось в такие формулировки:

«1) Интересы революции требуют наличности в Москве кадра революционных войск.

2) Отправка маршевых рот должна производиться по мере надобности.

3) При отправке маршевых рот полковые и ротные комитеты отбирают кадры, остающиеся в Москве, для обучения вновь прибывающих частей.

4) Все полицейские и жандармы, как солдаты, так и офицеры, должны быть разжалованы в рядовые и, поскольку они не подлежат аресту и суду, немедленно отправлены на фронт при особых именных списках и размещены небольшими группами по отдельным частям».

Последний пункт стоит рассмотреть особо. Его появление в резолюции скорее свидетельствует о горячем желании солдатских депутатов отправить вместо себя на фронт кого угодно, чем о действительном интересе к судьбе бывших полицейских и жандармов. К тому моменту большая их часть без напоминаний солдатского Совета уже была отправлена в действующую армию. Например, конный жандармский дивизион, с удалью прошедший на параде 6 марта, был переименован в кавалерийскую часть и в полном составе, как сообщали газеты, «с радостью выступил на боевые позиции»[62].

Остальные бывшие стражи порядка также не долго томились в тылу. Напомним, в дни Февральской революции арестованных полицейских и жандармов сначала приводили в здание Городской Думы и уже оттуда распределяли по имевшимся в Москве местам заключения: в Бутырскую тюрьму, в Таганскую («Каменщики»), в арестный дом, на гауптвахту. Однако количество арестованных было столь велико, что многих «сатрапов» пришлось разместить под стражей в кинотеатрах, ресторанах и других подобных местах, наскоро приспособленных для этой цели. Например, в ресторане Егорова находились под стражей триста человек, в знаменитом «Тестовском» – около двух сотен.

В камеры арестованных помещали без учета прежних чинов и званий. В одной компании могли сидеть жандармский ротмистр, полковник-пристав, околоточный и городовой. Кормили всех одинаково – щами и кашей. Для арестантов, находившихся вне тюрем, пищу готовили в одном из трактиров и оттуда развозили в походно-полевых кухнях, прицепленных к автомобилям. Всем бывшим полицейским было разрешено получать провизию с воли. Свидания заключенных с родными допускались с особого разрешения.

«Постояльцам» кинотеатров и ресторанов из-за неприспособленности помещений приходилось спать на стульях, столах и даже на полу, причем первое время без подушек и одеял. Зато они могли свободно разгуливать по коридорам и залам. И хотя обстановка нисколько не напоминала тюремную, в некоторых моментах бывшие полицейские проявили себя классическими узниками. По сообщению газеты «Раннее утро», за десять дней пребывания в ресторане Тестова городовые и околоточные «испортили не только мебель, ковры, но и стены, исписав и исчертив их своими фамилиями, неприличными надписями и рисунками».

Отметил журналист и другие особенности поведения бывших служащих МВД:

«По словам коменданта, заключенные околоточные, пристава и жандармы больше всего негодовали на титул “арестованных”, уверяя, что все они добровольно сложили оружие к ногам новой власти, а следовательно, им должна быть предоставлена полная свобода.

Многие сейчас же нацепили красные ленточки и в одни сутки превратились из “черненьких” в “красненьких”.

Арестованные прилагали все усилия, чтобы доказать свою “невиновность”, и целыми днями строчили прошения и “донесения”».

После примерно недельного пребывания под арестом практически все рядовые полицейские были освобождены из-под стражи. Работники сыскной полиции были возвращены к прежней службе – ловить уголовников[63]. Городовые и околоточные предстали перед воинским начальником. Поскольку все они проходили действительную военную службу, то процедура оформления была недолгой. Бывший полицейский называл полк, в котором служил, и после проверки документов получал в него направление.

Репортер «Раннего утра» зафиксировал напутствия, полученные тут же на месте свежеиспеченными защитниками свободной России:

«– Давно пора, – кричит раненый солдат, – а то ишь какие морды наели… (…)

Из публики:

– Ну, теперь смоете в боях с немцами свой позор».

К началу апреля только жандармские офицеры все еще находились в Москве.

Их отъезд на фронт был приостановлен для допросов, производимых представителями Комиссии по обеспечению нового строя – среди верных слуг самодержавия искали врагов демократии и виновников охватившего страну кризиса.

Газетный очерк о студентах-милиционерах «Вешние воды», отражая эйфорию первых дней «новой жизни», написан в восторженном стиле:

«От них веет молодостью, бурной энергией и радостью жизни.

Такими именно и должны быть они, эти люди, принявшие на себя с самого начала революции всю тяготу, все тревоги, всю черную работу ее грозных загадочных дней.

Для того чтобы взяться за это, нужно быть сильным, смелым, выносливым.

Нужно быть готовым ко всему.

Ко всяким неожиданностям.

Обладать способностью не теряться ни при каких обстоятельствах.

Такими они и были.

Первыми пришли в градоначальничество, покинутое попрятавшейся полицией, заняли его, и тотчас же закипела работа.

Полицию сменила милиция. (…)

Потом пошло дальше, и не прошло нескольких дней, как Москва была опутана густой сетью добровольцев-милиционеров.

Чреватые всякими неожиданностями, полные тревоги, прокатывались над головами новорожденных граждан грозные валы революции.

Но не было уже почти ни у кого, вероятно, сознания своей полной беспомощности, не было ощущения жути и тем более отчаяния.

Каждый уже чувствовал, что там, где-то везде, повсюду, работают они.

Милиционеры.

И вот теперь там, где были страшная охранка, заплеванная «сыскная», куда заглядывали только поневоле, заглядывали со страхом и трепетом, – там теперь образовалось место, куда новорожденный гражданин идет охотно, просто и доверчиво.

И там он находит их, своих, именно своих милиционеров.

Мрачные, угрюмые комнаты “охранки” он находит наполненными веселым молодым смехом, радостью и суетливо веселым молодым трудом.

Звучат шутки, остроты, гудит несмолкаемый живой говор. Порой зазвучит и “Марсельеза”, и раздастся топот лезгинки.

Так живут и работают сейчас там, где была страшная “охранка”.

Там шумит бурный весенний поток и смывает, уносит былую грязь нашей суровой долгой минувшей зимы».

Другая статья, названная просто – «Милиционеры», кроме патетики содержит интересные бытовые детали:

«У ворот во дворе бывшего градоначальничества вместо гнусной фигуры в “гороховом” пальто и “при тросточке”, “шпика”, исподтишка внимательно оглядывавшего вас бывало, дежурят молодые милиционеры с открытыми и честными лицами.

Во дворе, где находится городская милиция (бывшая канцелярия градоначальника), без особого пропуска от участкового комиссара посторонних лиц не пускают.

Объяснившись с милиционерами-студентами, беспрепятственно прохожу во двор и поднимаюсь по каменным ступеням “слишком” знакомой лестницы, стертыми посетителями, неделями и месяцами добивавшимися здесь свидетельства о благонадежности, разрешения на право жительства и пр.

В прихожей знакомые фигуры старых служителей (низший штат служащих и мелких писцов остался пока прежний).

Их растерянные физиономии глядят настолько комично, что невольно хочется улыбнуться.

Неудивительно: метаморфоза, совершившаяся на их глазах с такой быстротой, может случиться разве один раз в тысячу лет.

– Бывало, закурит посетитель или – не дай Бог! – шапку забудет снять, – шепотком, по старой привычке, говорит мне служитель, – сейчас тебе нагоняй: “Ты что же, скотина, ослеп?!” К барьеру тоже “подпускать” не велено было, а теперь глядите, каждый свободно идет, куда надо.

Но один из прежних служителей, помоложе, видимо, уже вполне успел приспособиться и весело покрикивает, пронося над головами милиционеров подносы, уставленные стаканами чая:

– Товарищи, пропустите!

Обстановка приемной та же, даже старые объявления на стенах уцелели.

Но поверх этих музейных “документов” возле двери во вторую комнату сразу бросается в глаза большой лист с крупной надписью красным карандашом:

– Комната для товарищей-комиссаров.

В кабинете начальника городской милиции А. М. Никитина совещание.

Говорят, что постановлено принимать в милиционеры не моложе 18-ти лет и не состоящих учениками средних учебных заведений.

О вознаграждении вопрос остается открытым (пока труд бесплатный).

До сего дня милиционеры бессменно несут свои обязанности почти круглые сутки, не получая даже обеда и питаясь на ходу чем попало.

Спят многие не больше двух-трех часов. На голом полу в помещении милиции.

Лица у милиционеров от постоянного пребывания на улице обветрили, глаза от бессонницы покраснели, но выражение бодрое и веселое.

– Наша жизнь полна опасностей и приключений, – говорит мне юноша в огромной папахе, при револьвере и с тяжелой винтовкой в руках (каково ее таскать целый день!).

– Вчера, например, мне пришлось полчаса просидеть в харчевне, пока не пришло подкрепление, наедине с уголовным, бежавшим из тюрьмы, держа револьвер наготове.

У окна на стуле задремал милиционер-студент с широкой красной повязкой на рукаве, крепко обняв винтовку.

Устал! Ему сегодня посчастливилось арестовать жандармскую лошадь, которую переодетый хозяин запряг в розвальни (выдала обоих “сытость”), открыть и отобрать у одного купца тайные склады муки, – одним словом, целый ряд “подвигов”.

Кругом, как рой пчел, жужжат молодые голоса милиционеров, сходящихся сюда со всех концов Москвы.

Немного страшно видеть в руках почти детей оружие, но, глядя на энергичные лица милиционеров, невольно заражаешься их воодушевлением и молодой жаждой опасности, приключений и подвига.

Да, сгинули “тени” и “духи” старого “градоначальничества”».

Вероятнее всего, авторы этих корреспонденций были столь же молоды, как и описанные ими милиционеры. А вот у людей постарше юнцы, болтающиеся по улицам с оружием, восторга совсем не вызывали. В дневнике Р. М. Хин-Гольдовской находим такую запись: «Вместо полиции действует “милиция”. Это значит, что вместо вышколенных для наблюдения за уличным порядком городовых мечутся студенты, вооруженные винтовками (которые то и дело выпадают из их непривычных рук), на места околоточных поставлены помощники присяжных поверенных, а вместо приставов важно распоряжаются присяжные поверенные». Еще сильнее впечатление от новоявленных стражей порядка оказалось у В. А. Амфитеатрова-Кадашева: «…увешанные алыми лентами мальчишки, вооруженные винтовками, которые они держат так, что при встрече с ними у меня невольно шевелится мысль: “Вот она, моя смерть идет!”»

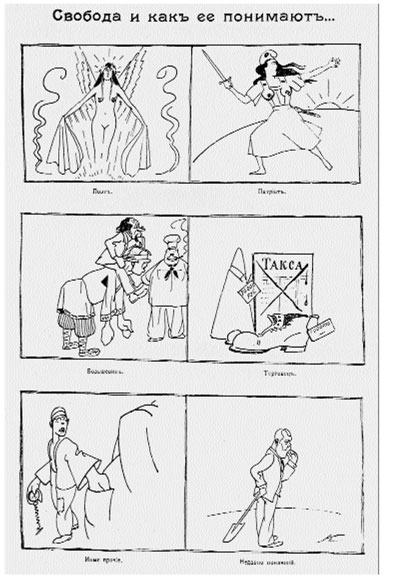

Отражением таких настроений стала карикатура, появившаяся на страницах некоторых изданий. На ней милиционер был изображен карапузом, ростом меньше винтовки за его плечами, утонувшим в огромных сапогах, и с нахлобученной на уши большой фуражкой. Картину дополняла висевшая на поясе кобура с огромным, «взрослым» револьвером.

Преобразование добровольческих отрядов по поддержанию порядка на улицах в орган государственной власти началось 9 марта 1917 года с распоряжения начальника московской милиции А. М. Никитина о регистрации всех милиционеров и всего находившегося в их руках оружия – его предписывалось выдавать только на дежурство. В те же дни были возвращены на службу сотрудники сыскной полиции, которую новая власть переименовала в «уголовную» и назначила ее комиссаром адвоката М. Ф. Ходасевича. Прежний начальник, талантливый сыщик К. П. Маршалк, был оставлен в качестве руководителя оперативно-розыскной работы.

Неделю спустя А. М. Никитин устроил пресс-конференцию, на которой рассказал московским журналистам о своих планах организации «муниципальной полиции». По количеству служащих она должна была соответствовать дореволюционному штату. Главным отличием являлся принцип комплектования кадров – не освобождение от военной службы, а прием в качестве милиционеров инвалидов войны, нестроевых солдат и белобилетников. Возглавить их должны были офицеры из числа не годных для фронта. Наблюдение за ними предполагалось доверить четырем инспекторам – по числу частей, на которые разделили Москву. Высшим руководящим органом должен был стать возглавляемый начальником милиции «Совет безопасности» при комиссариате градоначальничества. Для выезда на происшествия и патрулирования улиц было решено создать конный резерв.

Обсуждался и вопрос о форменном обмундировании для милиционеров. По сообщениям газет, «английский» вариант был отвергнут сразу. Почему-то больше всего симпатий вызвал проект формы, «приближавшейся к французской»: черный сюртук с красным отворотом на правом рукаве и кепи. Оружие полагалось держать под сюртуком. Однако в окончательном виде форма московских милиционеров выглядела не столь экстравагантно. Это было простого кроя черное пальто с красным нагрудным знаком – для «наружной» милиции. Служащие продовольственной милиции носили на рукаве белые повязки с буквами «С. П. М.».

Что же касается размеров жалованья, то в газетах приводятся разные цифры. Так, «Раннее утро», приветствуя появление милиционера из числе солдат-инвалидов «на месте былого цербера-лихоимца», указывала, что жалованья ему положено 90 рублей плюс 1 рубль 35 копеек «приварочных» в сутки. «У него, правда, нет одной ноги, – сообщала газета в подписи под фотографией постового, – но с винтовкой в руках он здесь на своем месте». Позже, в апреле, появилось сообщение, что по ходатайству А. М. Никитина ежемесячное содержание милиционеров увеличено с 56 рублей до 120. Рабочий день им был установлен в пределах восьми часов. Проживание в казармах отменялось – только на квартирах.

В конце марта в Москве состоялся областной съезд комиссаров по выработке единообразной формы управления и реформирования полиции на муниципальной основе. На нем начальник московской милиции доложил о состоянии дел на тот момент: 50 полицейских участков были преобразованы в комиссариаты. Участковых комиссаров назначала городская власть, и они уже сами подбирали себе четырех помощников (заместителя, по продовольственной части, по хозяйству, по уголовно-полицейским делам), а также штат канцелярии. Содержание такого аппарата должно было обходиться в 55 тысяч рублей в год. Кроме того, правами помощников комиссара наделяли начальника участковой милиции и агента отдела уголовной полиции.

После долгих дебатов участники съезда постановили окончательно упразднить слово «полиция» и именовать органы охраны общественного порядка «милицией». На службу в милицию было решено принимать всех граждан, кроме трех категорий: «иностранные подданные, лица, состоящие под судом и осужденные по суду за позорные деяния, а также состоящие под опекой за расточительство».

К концу апреля, по свидетельству А. М. Никитина, штат милиции удалось укомплектовать солдатами только на две трети. Причем начальник отмечал, что они хорошо относятся к своим обязанностям, но их еще нужно учить и учить. Однако разгул преступности, начавшийся к тому времени в городе, не давал милиции времени для долгого становления и уже немедленно требовал от органов правопорядка высокого профессионализма и чрезвычайного напряжения сил.

Вообще апрель 1917 года явился рубежом, когда произошел довольно резкий переход от всеобщей эйфории к состоянию, когда москвичи ощутили себя по-настоящему беззащитными перед преступниками. В марте «Московский листок» с умилением описывал, как новые веяния затронули обитателей Хитровки. На страницах других газет встречались объявления о созыве митингов воров – преступный люд тоже хотел высказаться «о текущем моменте» и призвать к объединению в профессиональную организацию. Интересны в этом отношении воспоминания Леонтия Котомки «Союз молодежи из нашей братвы»:

«Припоминается один любопытный эпизод. В то время я работал в редакции большевистской газеты “Социал-демократ” и был одновременно агитатором МК партии большевиков. Редакция предложила мне заниматься молодежными вопросами, а МК партии – организацией молодежи, что я и выполнял с большой радостью. И вот однажды в редакцию “Социал-демократа” пришли двое молодых людей необычного вида. На мое вопрошающее молчание после некоторого замешательства они заявили:

– Мы представители преступной молодежи.

Недоумение мое рассеял один из посетителей, наиболее решительный:

– Хотим организовать союз молодежи из нашей братвы.

– Хотим бросить воровство и всякое такое, – пояснил другой.

Они упросили меня пойти к ним на собрание.

И вот мы минуем Солянку и шествуем по Хитрову рынку, репутация которого была зловещей. В центре площади торговки и покупатели в самых живописных лохмотьях. От площади разбегаются переулки. Сворачиваем в один из них. Как уродливые тени, кошмарные призраки, плывут мимо фигуры обитателей Хитрова рынка. Тут жутко и днем.

– Вас не тронут! Вы наш гость! – успокаивают меня мои спутники.

Забираемся в какую-то трущобу. С нар глядят чьи-то лихорадочно возбужденные глаза.

Полумрак. На ящике, выполняющем, видимо, роль стола, анархистские брошюры.

Беспорядочно, не очень складно, перебивая друг друга, употребляя часто непонятные слова, говорят “форточники”, “карманники”, воры разных “специальностей”.

Пестрое общество. И настроения разные. Один даже предложил создать профессиональный союз воров. Раздался смех. С нар спрыгнул взлохмаченный парень.

– Да нас в клочья разорвут с твоей вывеской!

Преобладали те, которые говорили, что надо коренным образом менять профессию и взгляды.

– Все поднято вверх дном. Все рушится, все старое. И нам надо революцию у себя сделать!

Разумеется, все это было обольщением. Обитателям ночлежки казалось, что Февральская революция все разрешит и ад капиталистический сразу сменится “раем братства и равенства”. Запомнившиеся фигуры из ночлежки встретились мне впоследствии около здания, над которым развевалось черное знамя “Анархия – мать порядка”».

Начальник милиции на встрече с журналистами рассказывал о значительном сокращении числа грабежей и краж. По его словам, основными видами преступлений, с которыми успешно боролась молодая милиция, были хулиганство, самочинные обыски (люди в военной форме под видом милиционеров проникали в квартиры и совершали кражи), подпольная продажа алкогольных суррогатов и кокаина. Вторя Никитину, газеты сообщили статистику: в сравнении с мартом 1916 года число преступлений не увеличилось – в Москве произошло 122 крупных и 250 мелких краж, 68 грабежей, 5 убийств.

В середине марта Временное правительство объявило амнистию для многих категорий уголовных преступников. Осужденные за мелкие преступления беспрепятственно получали свободу. Даже грабители и убийцы выходили из тюрем, если объявляли о желании отправиться на фронт.

В Москве освобождение уголовников из тюрем не обошлось без трудностей. Обитатели крыла одиночных камер Таганской тюрьмы (видимо, самые опасные рецидивисты) устроили бунт, требуя выпустить их наравне со всеми. Впрочем, нескольких выстрелов в воздух оказалось достаточно для восстановления порядка.

В Бутырках столкнулись с проблемой другого рода. Во время революционного освобождения политических, когда из тюрьмы вырвались и уголовники, были уничтожены архив и хранилище вещей заключенных. Комиссии, работавшей в Бутырской тюрьме, пришлось определять кандидатов на амнистию путем опросов самих арестантов. Выпущенным же на свободу приходилось ждать, когда специально образованный комитет снабдит их «цивильной» одеждой. По ходу дела Совет арестантских депутатов, образованный в Бутырской тюрьме, от имени приговоренных к каторге обратился к властям с просьбой: не отправлять их в отдаленные края, а оставить работать на оборону.

О масштабах амнистии можно судить по сокращению числа обитателей исправительной тюрьмы. Из 105 малолетних преступников на свободе оказалось 100, из 446-ти взрослых – половина. По сообщениям газет, только за один день 28 марта «приемочные комиссии» выпустили из каждой московской тюрьмы по 300 человек.

В духе времени прозвучало «Заявление уголовных заключенных», поступившее в начале апреля в Совет рабочих и солдатских депутатов:

«Мы, уголовные арестанты московской исправительной тюрьмы, военные, гражданские и каторжане, не подлежащие немедленному освобождению из тюрьмы в силу указа об амнистии и пока еще остающиеся в ее стенах, шлем свое сердечное и искреннее спасибо доблестным братьям-солдатам и всему великому русскому народу, не позабывшему протянуть руку помощи нам, доселе лишенным всякой надежды своротить когда-нибудь с пути, по которому мы зачастую против собственной воли, задыхаясь, летели в бездну порока и преступлений.

Пусть будет проклято и забыто прошлое.

Вы перебросили для нас частицу вашего общего счастья, вы наполнили наши тюремные казематы свежим воздухом, подарили нам возможность переродиться».

К несчастью для москвичей, переродились далеко не все преступники. Многие из них, выйдя из тюрьмы по амнистии, продолжили свои криминальные занятия. Среди оказавшихся на свободе бандитов особенно выделялся дерзкий грабитель и убийца «Сашка-семинарист». В предвоенные годы шайка под его предводительством, наводившая ужас на жителей Москвы и ее окрестностей, была с большим трудом ликвидирована полицией. Записавшись добровольцем в армию, «Сашка-семинарист» покинул Бутырки, но в полк не явился. А по городу пронесся слух, что именно он стал организатором крупных вооруженных ограблений, прокатившихся по Москве.

27 апреля 1917 года Н. П. Окунев записал в дневнике: «Экспроприации с каждым днем учащаются, и чаще всего все происходит безнаказанно: грабители подстреливают или режут сопротивляющихся и разбегаются непойманными. За отсутствием полиции и за несовершенством милиции ничего не разыскивается – будь то деньги, вещи или какой товар, даже целыми возами. Грабят не только ночью, но и днем. Не разбираются и с местностью. Все это вопиющее безобразие происходит и в захолустьях, и на центральных улицах».

В тот же день в газетах появилось описание происшествия, которое стало отчетливым симптомом появления новых настроений в обществе. Недоверие к милиции, возникшее среди обывателей, порождало стремление расправляться с преступниками путем самосуда.

А началось все с неудачной попытки ограбить богатую квартиру в доме страхового общества «Россия» на Кузнецком мосту. При виде налетчиков хозяйка и прислуга подняли такой крик, что преступники решили за благо ретироваться. С револьверами в руках они выскочили на улицу и, крича «Держи воров!», бросились бежать в сторону Рождественки. В погоню устремились швейцары дома, к которым присоединились милиционеры и прохожие. Бандиты попытались укрыться на чердаке Сандуновских бань, но были найдены и препровождены в 3-й Тверской комиссариат.

Когда налетчиков вели по улице, толпа несколько раз пыталась вырвать их из рук милиционеров и растерзать на месте. Даже комиссариат не стал для преступников спасением. Горожане, жаждавшие собственноручно расправиться с бандитами, сначала запрудили Неглинный проезд, где располагался комиссариат, а затем окружили весь квартал. Эта блокада продолжалась до глубокого вечера. Обстановку разрядил только приезд представителя комиссара градоначальничества, который клятвенно заверил, что преступники получат по заслугам.

Под одним заголовком «Терроризированные москвичи. Уголовные преступления принимают грозные размеры» газета «Ранее утро» вместе с описанием блокады комиссариата поместила объяснения начальника милиции. Вопреки очевидности, Никитин заявлял, что «число преступлений в марте и апреле 1917 года, весьма возможно, не превышает числа преступлений за те же месяцы прошлого года». Если же преступность все же увеличилась, говорил он, то главной причиной этого следовало считать «неопределенность в состоянии общества». По мнению Никитина, влияли на положение дел и сами демократические основы новой жизни: оружие у преступников нельзя отобрать без проведения повальных обысков, а это вызвало бы протесты обывателей. Кроме того, революцией была отменена такая эффективная мера, как высылка из Москвы правонарушителей в административном порядке.

Справедливости ради следует отметить, что А. М. Никитин за время своего пребывания в Москве[64] сделал все возможное для укрепления органов охраны общественного порядка. Российские газеты не без основания писали о том, что в московской милиции порядка гораздо больше, чем в петроградской. Вот только переломить ситуацию начальник милиции был не в силах. Как он ни старался, его подчиненные явно не дотягивали до уровня разогнанных полицейских. Особенно это было заметно в ночное время, когда город фактически переходил в руки преступников. В этом отношении показателен приказ, изданный комиссаром Временного правительства по Москве, после проверки милицейских постов в ночь на 26 мая 1917 года:

«Один из постов, оставленный милиционером по болезни, не был замещен вовсе; на поднятую мною тревогу в одном из комиссариатов никто не отозвался, и дежурного мне удалось увидеть лишь тогда, когда я вошел в самое помещение комиссариата; один из постовых милиционеров не имел при себе билета. Этот же самый пост не имел никакой связи с ближайшим постом соседнего комиссариата; милиционеры постов близ одной из чайных находились в момент объезда в чайной; большинство постовых милиционеров не отвечает на тревожные свистки; многие из них крайне медленно продвигаются на место вызова; был случай явки милиционера на вызов с пистолетом в руках; большинство милиционеров не знает фамилий своих начальников и дежурных по участку».

Кроме самовольного оставления постов в приказах по московской милиции постоянно упоминались такие нарушения дисциплины, как хулиганство, пьянство, неисполнение приказаний по службе. Понятно, что такие стражи порядка уважением населения совсем не пользовались.

Как ни странно, но и милиционеры, ревностно выполнявшие свои обязанности, также подвергались обструкции. Их ненавидели посетители трактиров и чайных, где тайно продавали спиртное, – за периодические облавы; их проклинали торговцы – за обыски в лавках; их ругали обыватели, истомившиеся от стояния в очередях, – за то, что милиция проводит мало обысков и арестов спекулянтов.

К лету 1917 года неприязнь к милиционерам стала принимать формы открытых нападений. Так, 9 июля «Газета-копейка» сообщила о таком случае: милиционер Катаев, дежуривший в Хамовниках, увидел на улице двух известных воров-рецидивистов и попытался их задержать. Чтобы избежать ареста, те стали кричать, показывая на милиционера: «Граждане-товарищи! Вот провокатор, бей его!» Прохожие окружили Катаева и набросились на него с кулаками, а офицер, соскочивший с проезжавшей мимо пролетки, ударил милиционера по лицу шашкой.

В воспоминаниях А. Н. Вознесенского есть рассказ о том, как преступники, задумавшие освободить из Таганской тюрьмы своих товарищей, собрали перед ее воротами большую толпу. Если бы вовремя не подоспел отряд конных милиционеров, дело вполне могло закончиться штурмом, в результате которого уголовники оказались бы на свободе. А вот в сентябре 1917 года подобная же попытка преступникам удалась: после их подстрекательства возбужденная до крайности толпа ворвалась в Тверской комиссариат и разгромила его.

В августе-сентябре было отмечено несколько случаев захвата районных комиссариатов разъяренными москвичами. Так, 27 августа 2-й Сущевский комиссариат был окружен толпой, кричавшей «Дайте хлеба!» и угрожавшей разгромом. В тот же день аналогичные события произошли в других районах. Под давлением горожан милиционеры были вынуждены произвести обыски для обнаружения тайных запасов продовольствия в тех домах, на которые указывали демонстранты. Первого сентября толпа женщин сначала побывала в Алексеевском комиссариате, где угрожала сотрудникам милиции расправой, а затем отправилась громить лавки.

В октябре 1917 года произошло несколько прямых столкновений милиционеров с солдатами московского гарнизона. Например, ночью второго октября у Спасской заставы группа солдат напала на постовых, отобрала у них оружие и избила. Вызванный резерв милиционеров задержал одного солдата-артиллериста, но по требованию полкового комитета его вскоре пришлось отпустить. А 16 октября на углу Немецкой улицы и Бригадирского переулка произошла настоящая перестрелка между солдатами и милиционерами, в которой участвовало несколько десятков человек. Причиной конфликта стала ссора, затеянная солдатами в чайной лавке. Обиженные посетители вызвали по телефону милицию, но когда стражи порядка прибыли, большая группа солдат открыла по ним огонь. Отстреливаясь из револьверов, милиционеры были вынуждены отступить. Порядок удалось восстановить только после прибытия конного милицейского отряда.

Последней попыткой Временного правительства укрепить милицию был приказ военного министра от 11 октября 1917 года, в котором ставилась задача «привлечь действующую армию к обеспечению порядка внутри страны». Командирам воинских частей предписывалось направлять на службу в милицию самых проверенных офицеров и солдат («преимущественно георгиевских кавалеров»), поскольку «в данный момент особо ответственная служба должна находиться в руках лучших людей». Вот только выполнить этот приказ в условиях нарастающего кризиса оказалось невозможно. Да и армия, охваченная к тому времени разложением, вряд ли уже могла служить для милиции источником достойных кадров. По крайней мере, в частях московского гарнизона, судя по рассказам современников, найти «лучших людей» было делом совсем непростым.

Большевик П. Г. Смидович вспоминал, как в дни Февральской революции всколыхнулась солдатская масса: «Одна за другой к нам являлись делегации различных воинских частей и настойчиво, иногда буквально со слезами на глазах, требовали заставить военное командование издать приказ о выборах в Совет солдатских депутатов. Уверяли, что запуганные солдаты не смеют, не имеют возможности самочинно приступить к выборам».

Совет рабочих депутатов настаивал, чтобы подполковник Грузинов подписал постановление о демократизации войск – аналог знаменитому «Приказу № 1»[65]. Командующий и его окружение отчаянно этому сопротивлялись. «Говорили, – писал в мемуарах П. Г. Смидович, – о недопустимом, ввиду угрожающего на фронте врага, разложении воинской дисциплины, об угрожающей анархии и гибели всей страны». Тем не менее Грузинову пришлось уступить. 8 марта 1917 года был обнародован «Приказ № 10», которым были установлены новые, «революционные» порядки в частях московского гарнизона.

Последствия этого москвичи оценили довольно скоро. 17 марта Н. П. Окунев записал в дневнике: «…солдаты шляются без всякой надобности и в крайнем непорядке, большинство из них не отдают офицерам чести и демонстративно курят им в лицо и даже не уступают в вагонах сидячих мест старикам-генералам». Устремление солдат на улицу отмечал В. А. Сулацкий: «Офицерам и командованию все труднее становилось повелевать солдатами. Их нельзя было удержать в казармах, взаперти, как это было раньше. Примечателен такой факт: в первомайской демонстрации большая часть солдат нашего полка отделилась от него и присоединилась к колонне Хамовнического района, которая шла под знаменем райкома партии».

А вот первое впечатление писателя Бориса Зайцева, прибывшего служить в 192-й запасной пехотный полк: «…Казармы – вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся без толку, – кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. (…) Из окна виден двор. Солдаты шляются по нему, иногда в обнимку, другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки».

Наряду с солдатским в первые мартовские дни был образован Совет офицерских депутатов. Кроме него офицеры, военные врачи и чиновники создали так называемый «Республиканский клуб». Участники его первого собрания, состоявшегося 7 марта в помещении Литературно-художественного кружка, выразили уверенность, что война будет доведена до победного конца и что «Россия вступит в эру новой и счастливой жизни на началах свободы, равенства и братства». Командование гарнизона попыталось объединить Совет офицерских депутатов с солдатским Советом, но этот альянс просуществовал недолго. Поэт в очередной раз оказался прав: «коня и трепетную лань» не удалось заставить идти в одной упряжке.

Волей товарищей по Александровскому училищу в числе депутатов Совета оказался Борис Зайцев. О своей миссии он вспоминал с иронией:

«О, если бы я хотел выплыть, время подошло. Но и без всякого моего желания, только за то, что я писатель и “шляпа”, выбрали меня и в ротный комитет и потом в “комитет семи” от всего училища – мы вошли в Совет солдатских и офицерских депутатов Москвы. Много интересней, разумеется, было заседать, вместо лекций, в какой-нибудь для нас отведенной аудитории или ехать в Политехнический музей на общее собрание Совета. Или идти депутацией к нашему генералу, просить о каких-нибудь послаблениях (о “подтягивании” никогда мы не просили), – и при всей внешней почтительности нашей все же генерал смущался… и никак не мог взять тона: что мы, подчиненные его, или он нам в чем-то уже подчинен? Мы старались, разумеется, быть мягче и приличнее, но за спиной нашей “ловчилы” уже действовали: старый, тяжеловесный и суровый строй военный отступал».

Надо полагать, под «ловчилами» подразумевались те из «борцов за свободу», кто, действуя нахрапом, выбивали себе разного рода блага. В первую очередь – освобождение от фронта. По воспоминаниям участников событий, весной 1917 года в солдатских комитетах нередко происходила такая «ротация кадров»: председатель выписывал себе отпуск, скреплял его полковой печатью, передавал дела заместителю и отбывал на родную сторону. Следом такую же операцию проделывал заместитель, а за ним по очереди остальные члены комитета. Солдатам приходилось выбирать новый состав комитета, и все повторялось снова.

Солдатам, у которых не было доступа в полковую канцелярию, приходилось искать помощь на стороне. Поскольку среди московских жуликов не переводились специалисты по подделке документов, к услугам дезертиров было несколько «фабрик» по производству отпускных свидетельств. Когда одну из них, располагавшуюся в чайной лавке Никитина у Рязанского вокзала, ликвидировала милиция, выяснилось, что на фальшивки ставили печать самого «начальника Московского военного округа».

Оригинальнее всего уклонялись от фронта солдаты так называемого «Полка 1 марта». В начале это была группа подследственных, содержавшихся в военной тюрьме за различные преступления. В дни революции они оказались на Воскресенской площади, где кроме свободы обрели стол – из походных кухонь, и кров – в этапно-продовольственном пункте, располагавшемся в «Большой Московской гостинице». Однако когда войска, участвовавшие в событиях, были возвращены в казармы, «республиканская команда» оказалась чем-то вроде болтающегося в проруби цветка.

В начале марта бывшие обитатели военной тюрьмы объявили о своем горячем желании идти на фронт. Правда, «защитники революции» почему-то не поспешили явиться к воинскому начальнику, чтобы их в ускоренном порядке расписали по полкам. Вместо этого простого шага они заявили о необходимости формирования из них особой воинской части – «Батальона 1 марта». Примерно две недели спустя организаторы выступили с обращением, выдержанным в лучших традициях русской рекламы:

«Граждане! Этот батальон – детище русской революции, рожденное в один из великих исторических дней на Воскресенской площади, – оно не должно погибнуть. Быть может, он – первая частица республиканских войск, – будущий оплот и защита свободы от посягательств со стороны контрреволюции.

Поддержите нас! Дайте нам оружие, дайте нам средства и возможность скорей сформироваться! Дайте нам кадр, увеличьте наши ряды – записывайтесь в батальон добровольцами!

Товарищи солдаты-дезертиры! Вам указан путь доказать свою любовь к родине – идите к нам. (…)

Батальон ходатайствует о присвоении ему имени подполковника Грузинова.

Мы увековечим славное имя командующего войсками в память беспримерного подвига на страницах истории революции, в память освобождения России от оков мы создадим новую воинскую часть: полк 1 марта имени подполковника Грузинова».

Забавно, что обращение к «товарищам-дезертирам» прозвучало 19 марта, когда до истечения срока действия амнистии, объявленной им приказом командующего, остался всего один день. Видимо, для «детища русской революции» было сделано исключение, поскольку через четыре дня газеты сообщили, что в батальон ежедневно записываются по 150 человек и «уже набралось несколько рот полного состава». Офицеров солдаты выбирали себе сами.

В последний день марта газета «Раннее утро» сообщила о решении общего собрания полка: «приложить усилия, чтобы как можно скорее сорганизоваться в боевую часть и выехать на фронт». При этом «первомартовцы» почему-то не потребовали от командования немедленно снабдить их оружием из арсенала, а назначили на 15 апреля в цирке Соломонского концерт, сбор от которого предназначался на покупку пулеметов и винтовок для полка. Заметим, в 1917 году русская армия получала оружие в необходимом ей количестве. В Москве, как показали октябрьские события, винтовок хранилось столько, что ими удалось вооружить 200 тысяч красногвардейцев.

В середине апреля в батальоне вдруг взялись наводить дисциплину. На собрании ротных комитетов решили установить правила внутреннего распорядка: в город уходить не всем, а оставлять дежурный взвод; за нарушения разного рода объявлять взыскания. Кто служил в армии, легко себе представит, что творилось в «первой частице республиканских войск», где на протяжении полутора месяцев даже не вспоминали об элементарных требованиях устава.

Сведений об отправке на фронт «Полка (батальона) 1 марта» найти не удалось.

По поводу «ловчил» другого рода подполковнику Грузинов пришлось издать 23 марта 1917 года специальный приказ. В нем давалась отповедь солдатским комитетам, завалившим интендантство постановлениями о выдаче нового обмундирования и обуви. Командующий МВО объяснял, что лучшее обмундирование идет для фронтовых частей, а находящимся в тылу стоит воспользоваться услугами починочных мастерских. Показательны завершающие слова приказа: «…а небрежная носка и тем более порча одежды и обуви, а также продажа их Москвы должны считаться преступлением лиц, допускающих это».

Несмотря на то что с 1914 года в Москве действовал запрет на торговлю солдатской формой и предметами снаряжения, на Сухаревском рынке все это можно было купить без проблем. Когда солдатику хочется выпить, для него не является препятствием даже уголовная статья за промотание военного имущества. Интересно и другое – весной 1917 года три четверти уголовников, задержанных во время облав на Хитровке, были выряжены в солдатское и даже в офицерское обмундирование. Победа демократии, практически упразднившая военные патрули, позволяла жуликам в форме спокойно передвигаться по городу, бесплатно ездить в трамвае, под видом милиционеров врываться в квартиры, а в случае задержания – провоцировать толпу криком: «Смотрите, граждане! Фронтовика в кутузку тянут!»

«Хитрованцы» маскировались под солдат, а солдаты вели себя как обитатели городского дна. В результате москвичи перестали отличать «защитника отечества» от люмпена. В июле Н. П. Окунев описал в дневнике впечатления от новых реалий московской жизни:

«Вчера вечером, проходя Чистыми прудами (…) был поражен новым безобразием на обезображенном “товарищами” этом, прежде прекрасном и чистом бульваре. Вповалку на траве, везде, где им угодно, лежат кучками солдаты и “штатские” и дуются в карты. Таких игорных “столов” больше, чем во всех московских клубах. Игра, говорят (и в газетах пишут!), не маленькая, и шулеров при ней сколько угодно. Не менее игроков и зрителей. Одним словом, бесплатное, народное, свободное образование юношества, которое особенно прилипло к зрелищу перехода денег из рук в руки. Не слышно уже песен, не видно и хороводов. Да и вообще, что-то не поется уже никому. Бывало, как славно и гордо смотреть на солдатиков, идущих стройно под такт песни. Лежало сердце к ним в тот момент, и жалость являлась, и надежда на них, а теперь они прямо опротивели своей разнузданностью. Нет у нас “взбранного воинства”, и не честью оно уходит в область преданий, а с позором».

Последними местами, где еще сохранялся привычный армейский порядок, были военные училища и школы прапорщиков. В конце марта в них состоялся первый выпуск «офицеров свободной России» – приказ об их производстве подписал уже не царь, а военный министр А. И. Гучков. Из Александровского училища в адрес Временного правительства была послана ответная телеграмма: «Вновь произведенные прапорщики Александровского военного училища первого выпуска обновленной народной армии приносят сердечную благодарность за поздравление и громовым “ура” свидетельствуют о принесении себя в жертву на отбитие коварного врага, желающего поработить свободную Россию».

Нам уже никогда не узнать, кто был автором текста телеграммы, но слова о «принесении в жертву» оказались пророческими. Вспоминая свой выпуск, Борис Зайцев писал: «1-го апреля обратились мы в нарядных прапорщиков армии, дни которой и вообще-то были сочтены. Обнимались, прощались весело и грустно. Выходили все в разные полки. Будущее было загадочно и неясно – судьба наша недостоверна. И действительно, веером разнесло нас, кого куда. Из всех полутораста своих сотоварищей по роте лишь одного довелось встретить мне за пятнадцать лет».

О своей службе весной 1917 года писатель оставил такое свидетельство:

«Так началась в Москве офицерская моя жизнь. На юнкерскую вовсе не похожая. Там напряженность, дисциплина, труд, здесь распущенность и грустная ненужность. Война еще гремела. На Западе принимала даже характер апокалипсический. У нас вырождалась. Мы уже не могли воевать, мы – толпа. Это чувствовалось и в тылу. В Москве тоже делали вид, что живут, обучают солдат и к чему-то готовятся. В действительности же… (…)

Служба… Состояла она в том, что по утрам надо ехать в казармы. Там решительно нечего делать, при всем желании. Бездельничали и солдаты и офицеры. Смысл поездок этих только тот, что в полдень в офицерском собрании, там же в казармах мы и завтракали. А после завтрака Сухаревка, трамвай, и к себе на Сущевскую».

Что там говорить о занятиях военным делом, если даже принятие присяги Временному правительству проходило с большим скрипом. В воспоминаниях Г. А. Иолтуховского приводится такой эпизод из жизни московского гарнизона:

«А вот, по словам очевидцев, нередкая картинка из тех времен.

Младший офицер дает солдату отпечатанный текст присяги Временному правительству и приказывает:

– Читай, что тут написано.

– Я малограмотный.

– Давай я прочту, слушай: “Клянусь честью офицера…”

– Непонятное что-то, – перебивает солдат.

– Что непонятно?

– Да выходит, вроде солдат чтоб клялся офицерами.

– Да ты слушай, что будет дальше. Там написано: “Клянусь честью офицера, солдата”, – да только это слово “солдата” взято в скобки. Ты понимаешь, что это значит?

– Как не понять! В скобки – значит лишний, мол, и его вон.

– Да ничего подобного! Это для удобства. Ежели подписывает офицер, так он зачеркивает слово “солдата”, которое в скобках.

– Это они умеют.

– Да ты о чем?

– Да насчет солдата, которого постоянно зачеркивают.

Обычно во время такой подготовки к принятию присяги собираются зрители. Слыша такие ответы, они смеются.

Офицер делает вид, что не понял солдата, и продолжает:

– А знаешь, кому присягать будем?

– Плохо знаю.

– Временному правительству… Понятно?

– Как не понять! А позвольте спросить – землю мужикам оно отдаст?

– Ишь чего захотел! – раздается в группе зрителей. – Держи карман шире. По три аршина на душу Временное тебе отвалит.

Офицер багровеет, приказывает всем зрителям разойтись и подсовывает солдату текст присяги:

– Читай дальше.

– А как же насчет землицы-то?

– Да ты что, бунтовать? – вскипает офицер.

– Это нам ни к чему, – следует ответ. – А вот, позвольте сказать, революция у нас была, а почему о ней в новой присяге нет ни слова? О крестном знамении и вере имеется, а об революции – молчок. Неясно такое дело солдатам, а понять, что к чему, надо бы.

– С тобой придется поговорить по-настоящему, – угрожает офицер.

Солдат молчит.

Собрав листки, офицер быстрыми шагами уходит».

Обратим внимание: солдат и его товарищи отрицательно относятся к новой присяге вовсе не из-за верности царю-батюшке, а оттого, что правительство никак не дает ответа на самые насущные, по их мнению, вопросы. Конечно, можно было бы назвать рассказ мемуариста недостоверным, поскольку он вышел из-под пера большевика. Они, как известно, показали себя мастерами фальсификации истории. Однако есть и другие свидетельства. Например, В. А. Амфитеатров-Кадашев, непримиримый противник большевизма, оставил в дневнике такую запись:

«Кажется, у солдат есть своя мысль – одна, и к тому же глупая, но мысль эта всецело их захватывает, и тут стена, которую не прошибешь. Внешне они иногда как будто еще льнут к нам, спрашивают объяснений и советов, но это – лицемерие, игра какая-то: они уже все объяснили по-своему, придумали какой-то выход, где есть и “замирение” и “земля”… Я пробовал говорить с ними (по их инициативе, конечно: лезли, спрашивали, – сам бы я никогда к ним не пошел) и ощутил – мои слова падают в пустоту. Ибо они одержимы двумя страстями: “Скорей бы кончилась война” и резкою похотью к земле, к материальному благу. Когда я говорил им, ссылаясь на воззвание 15 марта, в котором Monsieurs de Soviet призвали весь мир поцеловаться на радости, что в России – республика (документ, который займет на календаре место в истории русского идиотизма) – что войну нельзя кончить с бухты-барахты, ибо немцы не желают слушать наши мирные предложения, они сочувственно кивали головами, но – думали свое. И я чувствовал, что 1) не знаю языка, на коем следует с ними говорить; 2) что они – люди иной породы, не из моей России; 3) меня очень не любят. А еще чувствовал, что и я их совсем не люблю. Но все это еще пока под спудом…»

Примерно о том же, но с б?льшим юмором писал Борис Зайцев, вспоминая свои беседы с солдатами о необходимости продолжать войну. Он им «рассказывает по-печатному», а они стоят на своем: «…коли свобода, так на кой хрен мы тут?» или: «…нас ежели на фронт пошлют, мы тотчас братание в окопах устроим…».

Останется удивляться, как в тех условиях командование Московского военного округа умудрялось отправлять на фронт маршевые батальоны. По всей видимости, легче всего это было делать в марте, когда призывы защитить завоевания революции имели хоть какое-то воздействие на солдат. «Проводы свободной армии свободным народом» – так назвал корреспондент «Раннего утра» свой репортаж об отправке 23 марта 1917 года первых частей:

«Много солдат проводила Москва на войну, но таких проводов, как эти, еще не было.

Только свободный народ может так провожать свою доблестную, свободную армию…

На платформе N вокзала горы приготовленных ящиков от гор. Москвы.

Всю ночь накануне во всех городских складах шли поспешные приготовления.

Город приготовил на каждого солдата по 1 ф. белого хлеба, 1 ф. сахара, 1/2 ф. колбасы, 1/8 чая и коробку спичек. К сожалению, табаку нигде в Москве не удалось раздобыть.

Служащие лазаретного склада № 6, заготовлявшие подарки, сложились и положили в один из мешков 10 р. “в счастливца”.

Кроме того, от Золоторожского трамвайного парка в пользу отъезжающих поступило 500 р., по 100 р. на роту.

На платформе комендант станции, полковое начальство и представитель города Н. Ф. Водинюк, распоряжающийся подарками.

Уже вечер…

– Идут!.. Идут!.. – раздаются наконец возгласы провожающих.

Вот показываются первые ряды маршевых эшелонов под развевающимися красными знаменами.

Оркестр играет “Варшавянку”, которую потом сменяет “Марсельеза”.

Впереди других – красивое красное знамя с крупной надписью золотыми буквами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Солдаты решили взять его с собой:

– Донести до окопов.

Дальше читаю: “Полковой комитет N полка. Да здравствует народная армия!”

“Да здравствует народ и армия!” и много др.

Солдаты смешиваются на платформе с провожающими.

Какие бодрые и даже радостные лица!

Крепко обнимаясь с товарищами, отъезжающие завещают:

– Смотрите, не выпустите свободу, а мы уж разобьем немца!

– Музыканты, командир полка просит вас сыграть! – подбегает к музыкантам вестовой.

– Дружно, товарищи, в ногу… – подхватывают в теплушках отъезжающие.

В разных концах платформы вспыхивает “ура!”.

Качают любимых ротных командиров.

Подполковник А. Е. Грузинов, провожавший днем эшелоны, не приехал, так как его задержало важное дело.

– Значит, уж нельзя, а то непременно бы прикатил, – говорят солдатики. – Это тебе на Мрозовский! Всюду поспевает.

– Живите, братцы, с офицерами дружно, – наставляет командир полка. – Стойте друг за друга.

Перед самым отходом эшелона быстро подъезжает автомобиль от Совета рабочих депутатов с “литературой”.

Депутации от рабочих и кондукторов приветствовали отъезжающих в казармах и напутствовали их трогательными речами.

– Не думали мы, что нам будут такие проводы, – говорят солдатики.

– Так-то и умирать будет легче.

Последний сигнал трубача. Последние напутствия, пожелания, и эшелон трогается под звуки народной “Марсельезы”».

Само собой разумеется, газетная передовица, посвященная отправке пополнения в действующую армию, была полна митинговой риторики:

«Да, отправка маршевых рот на фронт сейчас является по существу продолжением революции.(…)

По улицам Москвы маршевые роты уходили в стройном порядке, протянувшись длинными колоннами. Впереди несли красные знамена с надписями:

– За свободную Россию!

– Долой Вильгельма!

– За будущую республику!

– Война до победы!

Роты шли “марсельезно”, украшенные красными лентами, окруженные толпами народа, приветствующего своих воинов.

Новая обстановка!

Старый режим так не отправлял на фронт маршевые колонны. Защитников родины вели прежде “туда” точно в ссылку, точно отверженных, заклейменных. Церемониал устанавливался полицейскими: вели ночью, переулками, без оружия, грузили на товарных станциях в вагоны тайком, не допуская близких и друзей.

Былое…

Новая Москва отправляет новые маршевые роты открыто, со светлой улыбкой, с горячим приветом и радушными пожеланиями.

Вместе с народом роты провожали представителя штаба командующего войсками, комитета общественных организаций, Совета рабочих и солдатских депутатов и Совета офицерских депутатов.

Могло ли быть иначе? Ведь эти московские маршевые роты – первые войска свободной России, первые народные войска. Оттого они не могут не быть кадрами победы, кадрами на Берлин, на город императора Вильгельма, кронпринца и Круппа».

Понятно, что эти восторженные публикации в первую очередь отражают настроения «виртуозов пера» и владельцев газет, которые с радостью провожали солдатиков «защищать революцию», а сами продолжали пребывать вдали от немецких снарядов. Совсем другие ощущения были у тех, кому вскоре предстояло оказаться на линии огня. Большевик прапорщик В. А. Сулацкий, за ведение антивоенной пропаганды отправленный на фронт (!), вспоминал о настроении, царившем в его маршевой роте:

«До вокзала нас сопровождал большой сводный духовой оркестр, мы были одеты в новое обмундирование. Мы шли… но не с песнями, а с опущенными головами. Каждого одолевала своя дума, и все терзались – не могли примириться с произволом, глумлением, с тем, что снова придется сидеть в окопах по пояс в воде и гибнуть».

Летом 1917 года очевидцем проводов на фронт был Борис Зайцев, и его воспоминания об этом совсем не похожи на бодрые репортажи московских газет:

«Все-таки некоторые полки уходили на фронт. Как, кому удавалось уговаривать на это странное предприятие? Но сами мы с женой провожали 193-й пехотный на Днестр. С ним уезжал пасынок мой, прапорщик Алеша С. (впоследствии большевиками расстрелянный).

…Знойный, блестящий день, платформа где-то у Ходынки, товарный поезд с вагоном второго класса для офицеров. Толпа солдат с гиканьем, песнями валит в вагоны. Круглое, в пенсне, лицо Алеши, нервно смеющегося, бегающего по платформе, на ходу целующего руки матери.

– Ты, мама, не волнуйся… Какая теперь война, просто сидение в окопах…

Ни одна мама мира не утешится такими утешеньями – да станут ли ее и спрашивать? Идет стихия, буря, судьбы российские решаются – приходится тащить таинственные жребии. Мать дала ему на войну иконку – Николая Чудотворца – да по-женски плакала, когда уходил поезд, весь в серых шинелях… и оркестр играл:

О знаменитая музыка революции, Блоку мерещившаяся, – «Большая крокодила»…

По улицам ходила

Большая крокодила…

Юношеское лицо в пенсне, конечно в слезах, виднелось из окна вагона. Белый платочек, да ветер, да солнце».

Небольшой штрих: по признанию В. А. Сулацкого, в пути он не тиранил солдат строгим надзором, поэтому после каждой остановки в его команде недосчитывались сразу по несколько человек. В результате до Минска добрался уже не маршевый батальон, а одно его название. В штабе фронта даже хотели отдать прапорщика Сулацкого под суд. Спасло молодого офицера вмешательство товарища по партии М. В. Фрунзе, заправлявшего в солдатском комитете Западного фронта. С его помощью Сулацкий не только избежал наказания, но и просидел в тылу вплоть до Октябрьского переворота.

Судя по свидетельствам участников и очевидцев событий, весной 1917 года такие прапорщики, как Сулацкий, не были редкостью. Война заставила забыть о кастовых принципах формирования офицерского корпуса. Еще больше его демократизировала Февральская революция, отменившая многие запреты, установленные царизмом. Так, в начале марта Временное правительство издало приказ о приеме евреев в военные училища и допуску их к производству в офицеры. «Это, конечно, правильно и справедливо, – записал в дневнике В. А. Амфитеатров-Кадашев, – но едва ли можно отрицать, что “генерал-фельдмаршал Канторович” или “генерал от кавалерии Цибельзон” как-то… не звучит…»[66]

Следует сказать и о другом новшестве – появлении женщин-офицеров. В начале октября 1917 года генерал А. М. Зайончковский приветствовал со страниц газеты «Время» первый женский выпуск Александровского училища. К сожалению, о них известно крайне мало. В воспоминаниях А. Г. Невзорова упомянуты прапорщики – сестры Вера и Мария Мерсье. Во время Октябрьского переворота, когда занявший Кремль отряд юнкеров испытывал недостаток в пулеметах, они явились с двумя «максимами» и храбро сражались. С ноября 1917 года сестры Мерсье воевали в Добровольческой армии и погибли в боях.

Завершая рассказ о московском гарнизоне, отметим еще одно явление московской жизни, связанное с наступлением эпохи «свободы, равенства и братства». Когда военное командование объявило о введении отпусков для солдат старших возрастов, московские вокзалы оказались буквально оккупированными толпами «защитников отечества». Очевидец этого, В. А. Амфитеатров-Кадашев, записал в дневнике: «…5 дней я пытался уехать и должен был отказаться от этих попыток из-за солдат, куда-то прущих в неимоверном количестве. Один весьма примечательный момент: в среду, на Страстной, я хотел уехать с Ярославского вокзала, взял билет на Рыбинск и вышел на платформу. То, что я увидел, было потрясающе: все три перрона, длинными лапами протянутые от вокзала чуть ли не на 1/2 версты, серели и кишели сплошною массою шинелей».

Чтобы дать возможность проехать по железной дороге и другим пассажирам, командующий МВО издал 14 марта специальный приказ. Комендантам станций предписывалось отправлять одиночных солдат и малочисленные команды, следовавшие в одном направлении, особыми воинскими эшелонами (!) или прицеплять к пассажирским поездам особые вагоны.

Осенью 1917 года этих мер оказалось уже недостаточно. Показателен случай, произошедший в середине октября на Николаевском вокзале. По сообщению «Русских ведомостей», перед отправлением скорого поезда солдаты-отпускники ринулись в вагоны и заполнили их до отказа. Оставшиеся на перроне устремились в вагоны, места в которые были проданы по записи, – они стояли запертые в ожидании пассажиров. Солдаты стали выбивать окна, выламывать двери, угрожать кондукторам расправой. Образовалась огромная толпа, зазвучал призыв: «Буржуев громить, всё – для солдат!» Под «буржуями» подразумевались железнодорожники и пассажиры, заранее купившие билеты. После того как прибывшая милиция арестовала двоих агитаторов и пообещала применить силу к остальным, толпа разбежалась.

Обывателям оставалось ностальгически вздыхать по тем временам, когда на улицах царил городовой и соответственно порядка было больше – не в пример «демократической Москве». Причем уже нельзя было обвинять во всех бедах погрязшую в коррупции царскую бюрократию. Как-никак вместо нее более полугода на всех командных постах были «полномочные представители народа».