Лазареты

Прав, кто воюет, кто ест и пьет,

Бравый, послушный, немой.

Прав, кто оправился, вышел и пал,

Под терновой проволокой сильно дыша,

А после – в госпиталь светлый попал,

В толстые руки врача.

Б. Ю. Поплавский

Русские войска еще только собирались вторгнуться в Восточную Пруссию и вступить в сражение с немцами, а Москва уже начала готовиться к приему раненых. В конце июля 1914 года в помощь существующим военным госпиталям по инициативе общественных организаций началось создание частных лазаретов. К шестому августа их насчитывалось уже несколько десятков с общим количеством 1220 мест.

Москвичка Р. М. Хин-Гольдовская в августе 1914 года записала в дневнике:

«В смысле помощи раненым общество ведет себя изумительно. Все дают без конца. Составляются маленькие группы, чтобы устроить хоть какой-нибудь лазарет. (И мы с Над[енькой] и Эвой вошли в такую группу – и в первое же заседание членские взносы определились 850 р. в месяц)».

В другом дневнике – княгини Е. Н. Сайн-Витгенштейн – в те же дни появилась запись, отражавшая настроения московской аристократии:

«Мне кажется, я скоро добьюсь своего: работать.

Все эти последние дни мы были без дела и мучились этим. Зная, что наши братья “там”, посылая их на все трудности и опасности похода, мы должны что-нибудь делать, должны работать, чтобы заглушить страхи и беспокойства. Мы не можем ничего не делать, это общий крик среди всех наших знакомых. Кажется, все наши знакомые и друзья сейчас работают целыми днями: Таня Лопухина все дни проводит в своем коннозаводстве, где она одна из главных заправительниц склада; Женя, Ольга Стаховичи, Соня и Марина Гагарины, Ольга Матвеева слушают медицинские курсы и от 7 до 3 часов работают в госпиталях; Наташа Бобринская и Соня Новосильцева уехали с санитарным поездом на австрийский театр военных действий. Все молодые люди ушли как добровольцы, кто санитаром»[16].

Миллионер Д. П. Рябушинский распорядился развернуть госпиталь на 250 коек в принадлежавшем ему аэродинамическом институте в Кучине. В доме хорвата М. И. Гаранига на Петербургском шоссе и в здании Купеческого собрания на Малой Дмитровке были готовы принять по сто раненых. Свой особняк на той же улице Н. М. Миронов передал под лазарет на пятьдесят мест.

Открылось много небольших госпиталей, на 15–20 коек. Один из них, разместившийся в Милютинском переулке, был создан вскладчину – на средства сразу нескольких польских общественных организаций: «Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания в Москве», «Союза польских женщин», «Дома польского», общества любителей хоровой музыки и пения «Лютня», «Польского гимнастического общества».

На Арбате священник Н. А. Ромашков устроил лазарет на две койки.

Унтер-офицер Д. П. Оськин, попавший на лечение в один из небольших госпиталей, в своих «Записках солдата» описал его так:

«Лазарет, рассчитанный на восемь человек, содержался церковно-приходской общиной Знаменского района. Занимал он всего одну квартиру из семи комнат. Три из них были заняты кроватями для раненых, в четвертой жила фельдшерица Нина Алексеевна Марьева, а остальные были отведены под перевязочную, общую столовую и аптеку. (…) Жизнь в нашем лазарете была построена по-семейному. Мы все быстро познакомились друг с другом, часто вспоминали подробности различных боевых эпизодов, не задумываясь ни над характером войны, ни над тем, что предстоит нам в будущем».

Первый санитарный транспорт Москва встретила восьмого августа. Правда, торжественность момента немного испортило то обстоятельство, что среди прибывших воинов большинство были просто больны, и только четверо среди них – трое солдат и один офицер – получили настоящие боевые ранения на полях сражений.

Однако уже на следующий день москвичи увидели реальное лицо войны: к маленькой платформе станции Окружной железной дороги, откуда обычно отправляли поезда с арестантами, прибыл целый санитарный эшелон. По словам очевидца, паровозом с флагом “Красного Креста” у трубы была подтянута к дебаркадеру «длинная, кажущаяся бесконечной, цепь товарных вагонов».

«Кажется, весь Бутырский район собрался, – описывал встречу раненых репортер газеты „Утро России“. – Преобладают рабочие, их жены и матери. Серьезные, сосредоточенные лица, у женщин на глазах слезы.

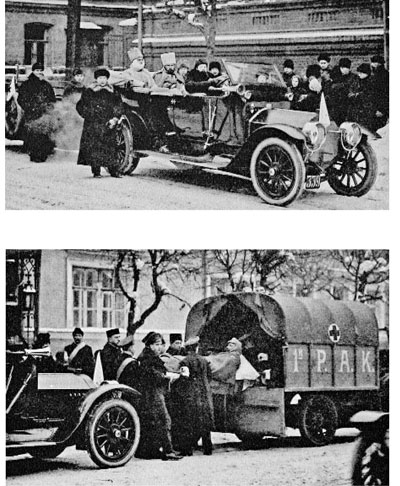

С трудом пробираясь в толпе, подъезжают автомобили членов московского автомобильного общества, взявшего на себя перевозку раненых в госпитали, стройными рядами проходят санитары и студенты с повязками Красного Креста на руках – специальный студенческий санитарный отряд.

Платформа покрывается носилками. Возле них хлопочут сестры милосердия, приспосабливая подушки на носилках, предназначенных для тяжелораненых.

Двери вагонов открываются; собравшиеся на платформе представители города, заведующие эвакуацией раненых, приветливо здороваются с солдатами».

Стоит отметить, что первые санитарные эшелоны встречали по-настоящему представительные депутации во главе с членом Государственной думы М. В. Челноковым (с сентября 1914 года московский городской голова) и князем Н. С. Щербатовым, председателем Московского автомобильного общества Красного Креста. В сопровождении главноначальствующего над Москвой генерала А. А. Адрианова на Александровский[17] вокзал приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна.

«Один за другим отъезжают от платформы автомобили, увозя раненых, – завершал рассказ корреспондент. – Тяжелораненых относят к остановке трамвая, в санитарные трамвайные вагоны. Толпа в благоговейном молчании обнажает головы.

Выносят раненого офицера. Приподнялся на локте, улыбается публике, но – видно ясно – нелегко дается ему эта улыбка…

Легко раненные солдаты поднимаются к автомобилям сами. По пути их встречает кн[ягиня] Щербатова, оделяет папиросами. Из публики раненым раздают конфеты, фрукты, папиросы, цветы…»

По сообщениям газет, громадная толпа москвичей встречала раненых на Александровском вокзале. Журналисты наперебой стремились передать мельчайшие детали пока что нового для Москвы явления, вроде сильного резкого запаха йодоформа при приближении санитарного поезда.

Или привезенные ранеными трофеи: немецкие походные сумочки с алюминиевыми стаканами и ложками, фляжки «такие же, как у русских, но несколько меньшие по размеру», офицерские каски с германским или австрийским орлом, оружие. Вид вражеского военного имущества в руках нового владельца вызывал в публике однозначную реакцию – громогласные крики «ура».

Не осталось незамеченным и некоторое нарушение служебного долга железнодорожными жандармами. Вот зарисовка с натуры, сделанная репортером «Утра России» при встрече поезда с ранеными офицерами:

«– Куда? Не приказано пускать. – И рослый, бравый жандарм с рыжими усами загораживает дорогу к заветной платформе. (…)

К жандарму подходит бледная, измученная, с черными кругами под глазами, изящно одетая дама.

– Пропустите, пожалуйста, я… мне нужно… у меня муж на границе…

– Нельзя… – начинает жандарм, но потом вдруг поворачивается спиной и смотрит в другую сторону. Дама проскальзывает на платформу. Жандарм улыбается.

И много таких, ждущих с замиранием сердца:

– А может быть, и его привезли с этим поездом?»

Кто-то находил возможность «договориться» со стражем порядка, кто-то находил обходные пути, но в результате каждый раз на платформе было тесно от встречающих. Преобладали дамы с букетами роз или лилий и военные. Те, кому не удавалось пробраться на перрон, теснились в проходе к залам первого и второго классов.

Томительное, до глубокой ночи ожидание в конце концов вознаграждалось приходом поезда.

«Легко раненные офицеры вышли сами, – описывал корреспондент. – Появление первого из них, всего обмотанного повязками, вызывает в публике движение.

Дико вскрикивает какая-то дама, падает и бьется в истерике… Тяжелораненых приносят на носилках. Несмотря на раны, на испытанные лишения, вид у всех бодрый, веселый.

Оживленно рассказывают о том, как дрались, как гнали австрийцев. Публика слушает с замиранием сердца. Слышатся вопросы:

– Где такой-то?.. Встречались? Видели?

– Видел – жив, здоров…

– Такой-то?

– Не знаю, не видал…

– Нет, нет – вы знаете, вы должны знать… Неужели убит?.. Скажите, я не мать… я чужая…

Пожилая дама несказанно волнуется. Раненый офицер убеждает ее.

– Я сказал бы вам… Я не стал бы скрывать.

В ожидании отправки офицеров размещают в зале первого класса. И здесь их окружает толпа. Вопросы сыпятся один за другим».

После таких встреч кто-то из москвичей отправлялся домой, обнадеженный добрыми вестями от близких, но для кого-то слова раненых были первыми, до получения официального извещения, сообщениями о тяжелой утрате. Об одном из таких случаев – тягостном разговоре по телефону – рассказал московский журналист М. П. Кадиш:

«Говорила мать. Сын ее на войне.

– Мой Сережа… вы знаете… Я была на вокзале, встречала раненых. Там были из его полка… Спрашивала…

И опять:

– У нас, кажется, большое горе. Боюсь думать, не хочу верить…»

В громадной толпе, заполнявшей площадь у Александровского вокзала и тротуары Тверской улицы, царило иное настроение. Раненых встречали восторженными овациями, бросали в носилки цветы. В газетах утверждалось, что не только любопытство гонит москвичей каждый вечер взглянуть на раненых – «в этой толпе бьется народное сердце великой жалостью и вместе с тем великой гордостью». А в качестве примера фигурировала старушка в платочке, которая пробивалась к санитарному трамваю, зажав в руке два калача: «– На, родимый, ешь на здоровье, – сует она калачи в вагон.

Студент-санитар берет калачи и передает раненым.

Нельзя не взять. Смертельно обидишь старушку».

Но если бы только калачами ограничивался энтузиазм москвичей. На совместном совещании Городской управы и Комиссии по мероприятиям в связи с войной было отмечено, что на носилки раненым из толпы кидали пакеты с лакомствами, яблоки и даже арбузы! Попадая по ранам, такие «подарки» приносили раненым новые страдания. Некоторые врачи утверждали, что и восторженные крики толпы на Тверской имели на тяжелораненых вредное воздействие. В итоге было решено обратиться через печать к москвичам с просьбой умерить пыл.

Кроме того, сотрудники лазаретов со страниц газет доводили до сведения публики, что раненые нуждаются в вещах более простых, чем печенье или конфеты из дорогих кондитерских. В госпиталях остро не хватало постельного и носильного белья, посуды. Из-за отсутствия ванн пациентов приходилось мыть прямо на полу возле кроватей. Табак, папиросная бумага, кисеты, чай, сахар порадовали бы солдат больше фруктов и букетов цветов.

В огромном количестве требовалась раненым форменная одежда, поскольку их гимнастерки и брюки, иссеченные осколками или разрезанные санитарами для скорейшего доступа к ранам, представляли собой никуда не годные лохмотья. Не так уж редки были случаи, когда в Москву привозили раненых русских солдат, прикрывавших наготу трофейными мундирами вражеских армий.

Снабжать раненых новой формой взял на себя обязанность кружок дам из высшего общества, организованный княгиней С. Н. Голицыной. На две тысячи рублей, пожертвованных Кредитным обществом, была закуплена материя. Фирма «Зингер» предоставила несколько машинок, а Политехнический музей – одну из аудиторий. Закройщики из модных магазинов помогли раскроить ткань. Первые партии готовой одежды отправляли в госпитали, но уже очень скоро пошел такой наплыв просителей из числа легкораненых, что всю продукцию стали распределять на месте.

Впрочем, довольно скоро кружку княгини Голицыной пришлось сворачивать работу.

Средства заканчивались, а мануфактурные фирмы не спешили на помощь – зачем делать бесплатно то, за что можно было получить сверхприбыль? В то время на поставках в армию предприниматели богатели сказочно и в короткие сроки.

Менялось и настроение публики – уже к концу августа прибытие санитарных эшелонов, утратив новизну, превратилось в обыденное явление. Вместо изобилующих красочными подробностями репортажей газеты стали помещать хронику в две-три строчки: «Вчера с четырьмя поездами привезены в Москву раненые и больные воины. Раненых разместили в Москве». Эти поезда, приходившие главным образом по ночам, уже не встречала разряженная толпа, размахивавшая цветами и кричавшая «ура».

Вот как описывал Константин Паустовский в мемуарной «Повести о жизни» разгрузку санитарных эшелонов в начале осени 1914 года:

«Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки.

Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в теплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова – «грузить раненых», то есть втаскивать в вагоны, как мертвый груз, живых, изодранных осколками людей, были одной из нелепостей, порожденных войной.

– Ждите! – отвечали мы. Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью.

Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай – может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет об его судьбе.

Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека.

Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, исступленно всматривались в почернелые лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет только такому же простому, своему человеку.

Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожатые вели вагоны медленно и осторожно».

Раненых, в зависимости от их состояния, везли с вокзалов либо сразу в лазареты, либо на специальные пункты, где их мыли, кормили, перевязывали, а затем распределяли по частным госпиталям.

Д. П. Оськин, прошедший через распределительный пункт, вспоминал увиденное:

«После обеда в зале воцарилось оживление: приехали посетители из различных лазаретов и госпиталей, чтобы выбрать новых раненых взамен уже излеченных.

Среди прибывших в большинстве были дамы различного возраста и вида. На мой взгляд, почти все они принадлежали к крупной буржуазии или аристократии. Многие из них имели в руках лорнеты и, задерживаясь подле какой-нибудь из коек, направляли их на раненых. Разговаривали они между собой и с сопровождающими их молодыми людьми на каком-то не русском языке и лишь изредка вставляли русское слово или замечание.

Около меня остановились две дамы. Рассмотрев мою грудь, украшенную крестом, они только после этого соблаговолили обратить внимание и на физиономию.

Одна из них обратилась к другой, лопоча что-то на непонятном мне языке.

– Мы возьмем его, – сказала она в заключение по-русски, оборачиваясь к какому-то маменькиному сынку, который приятно улыбался каждому ее слову.

Посетительницы прошли дальше. Видимо, им надо было выбрать не одного человека, а нескольких».

В начале четвертой недели войны стало очевидно, что Москва не справляется с невиданно огромным потоком раненых воинов. Эшелон за эшелоном прибывали санитарные поезда. Госпитали военного ведомства были забиты под завязку. Помещения лазаретов, находившихся в ведении общественных организаций, удовлетворяли едва ли десятую часть от реальных потребностей.

«Москва оказывается недостаточно подготовленной для быстрого и рационального размещения прибывающих в нее раненых, – сообщала в передовице газета “Утро России”. – В необъятной Москве, с ее громадными пустующими дворцами, с ее монастырями, общественными зданиями и залами, вдруг оказывается недостаток в помещениях. В наличных лазаретах не хватает кроватей, и раненых приходится размещать вповалку, на соломе и древесных стружках».

В той же статье была указана одна из главных причин возникшего кризиса – нераспорядительность чиновной бюрократии, которая не ассигновала вовремя необходимые средства, понадеявшись, видимо, на добровольные пожертвования. Газетчики выяснили и то, что до войны Красным Крестом было заготовлено всего 15 тысяч кроватей. С началом военных действий дополнительной закупкой соломы и белья собирались удвоить количество мест. Столь скромные цифры объяснялись тем, что заботу об основной массе раненых должны были взять на себя городские и земские организации ближайших к фронту тыловых местностей. Но масштаб кровавой бойни оказался неожиданно велик, прифронтовые города очень быстро исчерпали свои невеликие возможности, поэтому основной поток раненых был направлен в Москву.

Положение усугублялось еще тем обстоятельством, что из рук вон плохо было налажено разумное распределение раненых по разным губерниям. Например, газета отмечала: в Полтаве медицинские учреждения тщетно ждут пациентов, зато в срочном порядке открывают госпитали в Челябинске и Екатеринбурге.

Заканчивалась передовица «Утра России» пророческими словами, обращенными к высшей бюрократии: «Духа недовольства нельзя развивать среди болезненных, нервно настроенных людей. В тылу армии не место духу недовольства».

В Москве тем временем началось лихорадочное развертывание новых госпиталей, под которые занимали любые мало-мальски пригодные помещения. Прежде всего в лазареты превратились различные учебные заведения.

Так, профессора, ассистенты и слушательницы Высших женских курсов трудились до изнеможения, но к полуночи 23 августа подготовили 600 коек. Не отстали их коллеги из университета Шанявского. С помощью добровольных помощников – уличных мальчишек, рьяно взявшихся за набивку соломой тюфяков, – они за три часа подготовились к приему нескольких сот раненых.

В квартире директора и в чертежной Императорского технического училища поставили 100 кроватей, а в студенческом общежитии – 350. Через два дня их количество увеличили до 500. Петропавловское училище превратилось в лазарет на 300 коек. Госпитали были открыты в Сельскохозяйственном институте, в Строгановском училище, в Училище зодчества и ваяния на Мясницкой, в здании Консерватории.

Во Вдовьем доме в большой зале для торжественных собраний разместили больничные кровати. Старушки, помнившие еще Крымскую войну, застелили их белоснежным бельем. Срезав с клумб почти все астры, расставили по тумбочкам букеты. А когда привезли раненых, обитательницы Вдовьего дома с неожиданной энергией бросились за ними ухаживать.

«У каждого раненого явилось по нескольку хлопотливых сиделок, – умилялся увиденным корреспондент. – Когда старушки научились так ходить за больными? Неужели это у них осталось со времен все той же знаменитой Севастопольской кампании?

Настоящим к этому делу приставленным сестрам милосердия не остается работы. Старушки бегают, суетятся. Солдаты не знают, как выказать свою благодарность. (…)

Перевязки были сделаны раньше, чем доктор успел распорядиться, – и с каким искусством! Точно эти руки никогда не знали ничего другого, как только перевязывать раненых».

Раненых помещали везде, где только было возможно, – в московских монастырях[18], в народных домах, при музее Александра III, в популярных местах развлечений: Славянском и Купеческом клубах, Литературно-художественном кружке. При ресторане «Эрмитаж» был открыт госпиталь с полным оборудованием на 35 человек. Трактир «Тулон» в Зыковом переулке послужил приютом для сотни раненых солдат.

Главноначальствующий над Москвой предложил владельцам целого ряда популярных ресторанов и клубов: театра Зона, «Альказара», «Аполло», «Победы», ресторана Скалкина, «Аркадии», «Золотого якоря», «Тиволи», «Фантазии», Потешного сада, «Новых сокольников», Богородского сада-театра и Тестовского поселка – немедленно предоставить свои помещения в распоряжение городского головы для размещения раненых.

При этом администрация предупреждала, что в случае отказа заведения будут просто закрыты.

В один день, второго сентября, были освящены два лазарета служителей Мельпомены. Артисты Художественного театра на собственные средства открыли госпиталь на двадцать мест в бывшем доме Варгина на Тверской площади. Их коллеги, артисты Императорских театров (Большого и Малого), взяли на попечение сорок раненых. Поскольку из-за мобилизации в Москве ощущалась нехватка строительных рабочих, ремонт здания театрального училища в Неглинном проезде, отведенного под лазарет, провели сами артисты.

«Оригинальную картину представляла из себя, вчерне, внутренность ремонтируемого здания, походившего на улей, – отмечалось в “Обзоре лазарета Императорских театров для больных и раненых воинов”, – где как трудолюбивые пчелы с раннего утра до позднего вечера работали над окраской кроватей, столов, скамеек, дверей и окон не только артисты и артистки Императорских театров, но и ученики Императорского Московского театрального училища. Можно было видеть рядом с оперным певцом, преобразившимся в рабочего, окрашивающего двери, одну из звезд московского балета, стоящую на подоконнике и промывающую стекла окна, а дальше в запачканных краской передниках кордебалетные танцовщицы усердно красили эмалевой белой краской железные кровати, на которых они так еще недавно сами спали, будучи в интернате Училища.

Тут же артисты балета покрывали краской стены палат, а в свободные от занятий часы с разрешения начальства прибегали им помогать маленькие ученики балетной школы, сияя радостью, что и они могут послужить общему делу».

Финансирование госпиталя также взяли на себя артисты и служащие императорских театров, постановив отчислять на благое дело из заработной платы два процента. Балерина А. М. Балашова пожертвовала в госпитальный фонд 1000 рублей. Еще полтысячи рублей, свое ежемесячное жалованье, актриса распорядилась перечислять на содержание пяти кроватей. Кроме того, она обязалась до конца войны на собственные средства обеспечивать раненых чаем и сахаром. А художник К. А. Коровин, помимо двухпроцентного вычета из жалованья, отдал часть гонорара за декорации к опере «Евгений Онегин».

В ту же горячую пору было устроено несколько национальных лазаретов. Так, московское землячество эстов открыло при своем общежитии на Долгоруковской улице госпиталь на десять мест. Столько же раненых взялись содержать, арендовав помещение в доме Пастухова в Антипьевском переулке, члены украинского музыкально-драматического кружка «Кобзарь». На Поварской был развернут лазарет «Общества грузин в Москве». Видный член еврейского общества Я. М. Демент установил в своем доме на Большой Полянке 25 больничных коек.

В сентябре открыла госпиталь на 12 мест московская колония православных арабов-турецкоподданных.

Княгиня П. И. Щербатова приютила десять раненых офицеров в своем доме на Новинском бульваре, где на каждого героя приходилось по две сестры милосердия. Все они были из высшего общества. Другой представитель московской аристократии граф П. С. Шереметев выделил под госпиталь на сорок коек часть знаменитого дворца в усадьбе Кусково.

Другой дворец – Петровский подъездной, по традиции служивший на время коронаций резиденцией русским царям, а в остальное время стоявший пустым, – власти стали срочно приспосабливать под госпиталь на 274 койки. Проблема заключалась в том, что построенный в екатерининские времена архитектурный шедевр не был оборудован водопроводом, канализацией, электричеством. В срочном порядке творение М. Ф. Казакова стали оснащать этими достижениями цивилизации.

Журналисты с восторгом расписывали, каким великолепием будут окружены герои войны «в чертоге блеска и роскоши». Так, большую часть дня раненые могли проводить на примыкавшей к палате номер три террасе, откуда открывался вид на великолепный цветник. В палате номер шесть, помещавшейся в среднем большом зале, воображение вчерашних рабочих и крестьян должны были поражать гипсовые канделябры и знаменитые лепные потолки работы итальянских мастеров. В интерьерах остальных помещений сохранялись громадные зеркала в золоченых рамах и лепные камины.

Владимир Гиляровский посвятил госпиталю в Петровском дворце поэтические строки:

В конце сентября в другом дворце – кремлевском Потешном, находившемся в ведении Министерства императорского двора, для офицеров был открыт госпиталь императрицы Александры Федоровны.

Близ белокаменной столицы

Стоит дворец. Стена, бойницы,

Старинных башен стройный ряд

О днях далеких говорят,

Когда сиял дворец огнями

Перед Высокими Гостями.

С тех пор прошло немало лет…

(…)

Не мало времени прошло,

Уже столетье протекло,

И снова гул войны священной

Грозой пронесся над вселенной.

Под боевой немолчный гром

Русь опоясалась огнем.

И перед вражескою тучей

Поднялся весь народ могучий —

От светлых, царственных палат

До закоптелых, бедных хат.

И во Дворце стоят кровати,

На них бойцы священной рати,

Врагом изранены, лежат,

О жарком бое говорят.

Не уступала дворцам в роскоши зимняя дача А. И. Коншиной в Петровском парке, пожертвованная московской миллионершей под госпиталь. «Даже ряд простых железных кроватей, поставленных вдоль больших, светлых комнат, не может стереть отпечаток барской культуры, взлелеянной здесь долгими годами, – описывал увиденное репортер “Утра России”. – Зеркала занавешены, все лишнее убрано. Камины пока не топятся, только букеты свежих цветов украшают столовую, где больные собрались из всех палат попить чаек.

И все же люстры льют по вечерам такой мягкий, рассеянный свет; стены, отделанные под дуб, успокаивают нервы…»

Попав в непривычную обстановку барской усадьбы, нижние чины чувствовали себя не в своей тарелке. Один из них признавался корреспонденту: «Так хорошо, что даже первое время не верилось: для нас ли?» Поэтому раненые, сохранившие способность передвигаться самостоятельно, предпочитали больше времени проводить вне дома. Благо в их распоряжении был отгороженный от внешнего мира глухим забором обширный парк с уютными аллеями и прудом.

Надо полагать, не в худшей обстановке оказались пятьдесят раненых фронтовиков, размещенных в особняке Ф. И. Шаляпина на Новинском бульваре.

Лазареты появились не только в центре города, но и на его окраинах. Побывав на одной из них, журналист поделился впечатлениями с читателями газеты «Утро России»:

«Обычно такая сонная, захолустная Красносельская улица оживилась. Сделалась неузнаваемой. Она запружена народом.

Повсюду раненые. Воспользовались они ярким и теплым днем и появились на воздухе.

Больничные халаты, туфли и бескозырки. Кое-где начинает звучать смех, пока еще нерешительный и слабый.

Знакомая идиллия! Два солдатика любезничают с кухаркой.

– Вы не смотрите, что мы такие. Мы – гусары. Поправимся – и в седло.

Только руки у обоих обвязаны бинтами. И над воротами красуется свежая, блистающая еще непросохшей краской вывеска:

“Военный лазарет номер…”

Крупный номер. Трехзначное число.

Всюду жизнь, – и носы, приплюснутые к стеклам. Раненые на лавочках у ворот.

Каждую такую группу окружает почтительная, внимательная толпа. Раненые рассказывают о своих впечатлениях, и слушатели подбодряют:

– Так его!.. Ай да мы!.. Лихо!..»

Впрочем, эти островки благополучия только усугубляли общую неприглядную картину создавшегося положения. Главноуполномоченный Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов не скрывал, что общественные организации работают на пределе возможностей и готовы идти на крайние меры: «Пришлось занимать школы – заняли школы. Придется занимать частные дома – будем занимать и частные дома. Не хватает крытых помещений, и придется класть раненых на улице – нечего делать, будем класть на улице».

Все, кто напрямую занимался организацией помощи раненым, в один голос утверждали, что камнем преткновения является практическое отсутствие сортировки пострадавших в боях по тяжести полученных ран. «Москва едва ли в состоянии предоставить более 10–12 тысяч коек, – авторитетно заявлял профессор Л. С. Минор, – но эти койки “золотые”, ибо находятся при лучших в России больницах и лазаретах. Их нужно оставить только для тяжелораненых».

Положение осложнялось еще тем, что в тот период подавляющее большинство московских госпиталей были забиты пациентами с легкими ранениями. Газета «Утро России» писала 1 сентября 1914 года: «…громадное число прибывших, например, к нам, в Москву, раненых, целыми днями разгуливают по улицам города, так как не ощущают никакой потребности в лазаретном уходе и систематическом лечении».

Усугубляла и так сложную обстановку нераспорядительность военных чиновников. Переосвидетельствование выздоравливающих не было налажено должным образом, поэтому много мест занимали солдаты, уже не нуждавшиеся в медицинской помощи. «Очень туго движется эвакуация раненых из клиник, – делился наболевшим с журналистами профессор Н. Ф. Голубов. – У меня 120 мест, и все заняты ранеными; сорок человек из них совершенно выздоровели и даже годны в строй. Больные быстро поправились благодаря хорошему питанию и клиническому уходу. Но никак не можем добиться своевременной эвакуации этих выздоровевших раненых из клиник, несмотря на неоднократные обращения в разные учреждения, от которых зависит обратная эвакуация. Некоторые из выздоравливающих раненых ежедневно спрашивают: “Когда же нас к своим частям отправят?” “Скучно”, – говорят они. Ответить им никто не может, так как обратная эвакуация зависит не от клиник». Профессор Голубов предположил, что если такая же картина наблюдается в других московских госпиталях, то 25 процентов коек занимают вполне здоровые люди. Отчаявшись, некоторые заведующие лазаретами выписывали полностью излечившихся солдат.

В результате на улицах Москвы появилось множество праздношатающихся нижних чинов, которые по несколько дней обивали пороги воинских начальников, безуспешно пытаясь получить документы на проезд. Только после нелицеприятной критики со стороны общественных организаций военные власти наладили бесперебойную выписку из лазаретов годных в строй солдат.

По всей видимости, сложнее приходилось офицерам, лечившимся после ранений. Мемуарист Н. П. Розанов свидетельствует: «Родители раненых офицеров, привезенных для излечения в Москву, жаловались на то, что их сыновьям даже вылечиться как следует не дают, и плац-адъютанты разъезжают по квартирам больных офицеров, понуждая их поскорее отправляться на фронт. Так, прис<яжный> пов<еренный> Смирнов, с которым мне пришлось в эту пору быть в окружном суде присяжным заседателем, говорил мне, что его сына, капитана, уже шесть раз ранили на войне, и каждый раз, как он приезжал домой лечиться, у него “над душой стояли” архангелы из комендантства, спрашивая, скоро ли он отправится в свою часть на фронт…»

В начале декабря 1914 года командующий МВО издал приказ: офицеры, находившиеся на лечении в Москве, должны были каждые две недели являться на медицинскую комиссию. В автобиографическом произведении «Из писем прапорщика-артиллериста» писатель-философ Ф. А. Степун, попавший в госпиталь с контузией ноги и передвигавшийся только на костылях, описал, как это происходило на практике:

«Мое настроение, поскольку оно обусловлено не моим личным миром, а обстановкою войны в тылу, много хуже, чем на позиции. Госпитально-эвакуационный тыл решительно ужасен и отвратителен. Я не знаю более гнусного и подлого учреждения, чем 1-й московский эвакуационный пункт. Помещается он за городом, куда извозчик берет не менее пяти рублей в конец. Помещается на третьем этаже, на который ведет лестница без перил, обледенелая, скользкая и ничем не посыпанная. Ждать своей очереди приходится в грязном, узком коридоре, в котором стоит один рваный диван и очень ограниченное количество венских стульев. Многие раненые офицеры принуждены потому сидеть на подоконниках. При этом в спину так сверлит холодом, что, ей-богу, кажется, что у тебя в самом позвоночнике свистит ветер. Просиживать в такой обстановке доводится целые часы, пока старческая, шамкающая и, очевидно, бездельная комиссия соизволит тебя принять.

Кроме визита во врачебную комиссию приходится два раза в месяц, 1-го и 20-го, отправляться в канцелярию, в хозяйственную часть за получением жалованья. Канцелярия помещается, конечно, как нарочно не в том же громадном доме, и даже не на том же казарменном дворе, а в совершенно особо стоящем на другом конце площади офицерском собрании, и опять-таки во втором этаже. Нужно, таким образом, два раза подняться на костылях на второй этаж, два раза спуститься с него и два раза пересечь широкую, снежную площадь. Своего жалованья, однако, на эвакуационном пункте, несмотря на все эти мытарства, получить нельзя. После двухчасового ожидания, неизбежного потому, что десятки прошений толпы офицеров пишут за маленьким столом всего только в две ручки, ты снова получишь не деньги, а всего только аттестат, который надо везти в казенную палату, дабы после нового стояния в двух хвостах выручить наконец причитающиеся тебе 56 рублей. Таково обращение с офицерами, каково же с солдатами?

Скажите же на милость, что это все, как не прямое надругательство над теми людьми, которые как-никак жизнь свою отдавали за спасение родины и престиж русского государства. Ей-богу, удивляться надо и рабьей долготерпимости русского человека, и махровому хамству нашего административного аппарата…»

Непосредственный свидетель того, как военно-медицинская администрация обращалась с нижними чинами, Д. П. Оськин в своих «Записках» отразил это так:

«К концу недели нас всех вызвали на медицинский осмотр.

В одной из комнат административного корпуса заседала комиссия из нескольких врачей и офицеров. Солдаты, выстроившись в затылок друг другу, проходили через эту «комиссию», задерживаясь каждый буквально в течение нескольких секунд. Врач приказывал заранее снимать рубашки или шаровары, смотрел, кто куда ранен, взглядывал на лицо раненого, отмечал что-то в своей книге, и на этом “осмотр” заканчивался.

Это была не медицинская комиссия, а какая-то комедия, неизвестно для чего устроенная. Результат, впрочем, сказался довольно скоро – уже на следующий день в ротной канцелярии вывесили список, гласящий, что перечисленные в нем солдаты (человек сорок) признаны здоровыми и подлежат выписке на фронт».

Вернемся, однако, в лето 1914 года. Одним из способов разгрузки госпиталей в трудные августовские дни стал так называемый «патронаж». Суть его заключалась в том, что воинов с легкими ранениями размещали на частных квартирах – в семьях или в маленьких лазаретах, устроенных жильцами домов вскладчину в пустующей квартире. Пионерами в этом деле были квартиранты дома номер 14 на Чистых прудах, организовавшие «Первый кооперативный лазарет». В Фурманом переулке домовладелец Рабинович предоставил помещение, а содержание размещенных в нем десяти раненых взяли на себя жильцы дома.

Со страниц газет раздавались призывы обязать домовладельцев отдавать пустующие квартиры – их в Москве насчитывалось около 1500 – под лазареты. По приказу градоначальника полиция совершила обход и выявила все свободные жилые помещения. Однако Городская управа не стала спешить с мобилизацией жилого фонда. Хорошо зная характер московских домовладельцев, отцы города не хотели пробуждать их алчность. Арендная плата за госпиталь значительно превышала доход от жильцов, и у домовладельцев наверняка возникло бы желание избавиться от квартирантов ради отдачи помещений в казенный подряд.

В конечном итоге было решено ограничиться лишь призывом разобрать раненых по домам на добровольной основе. «Им будет хорошо в домашнем уюте», – утверждал председатель Московского комитета Красного Креста А. Д. Самарин. Еще дальше пошла в своем обращении к русской интеллигенции А. Р. Крандиевская. В лучших традициях чеховских героинь она призывала воспользоваться патронажем для единения с простым народом: «…со стороны, так сказать, выпуклости нашей душевности в делах, связанных с общим мировым горем, нет ничего более благодарного и более выгодного для нас, как то милосердие, которое должно спаять нас с нашим народом».

По мнению А. Р. Крандиевской, житье бок о бок с людьми «от сохи» должно было оставить в сердцах более сотни тысяч интеллигентов неизгладимые впечатления о том, «…как мы с ними роднились через наше добро, гостеприимство, как много это добро дало самим нам, какое нравственное удовлетворение дали нам временная теснота нашей квартиры, временное “неудобство”, как интересны, поучительны и для нас и для наших детей были у нас вечера, во время которых вели мы с гостями нашими такие душевные и такие хорошие беседы, как много узнали мы и наши дети из рассказов воинов о войне, о сражениях. Как много узнали о деревне, о народной нужде и горе, о народных чаяниях и надеждах».

Возможно, массовое превращение уютных квартирок в «коммуналки» позволило бы русской интеллигенции наконец-то познать «сермяжную правду». Однако беда была в том, что выходцы из народа без особой охоты шли на частные квартиры. Солдаты объясняли это тем, что в госпиталях есть «общество», т. е. там можно отвести душу в разговорах, особенно если встретить земляков. А главное, кроме таких тяжких испытаний, как прием пищи за «барским» столом и пользование ватерклозетом, выходцев из народа угнетала мысль о том, что они должны быть чем-то вроде приживальщиков у конкретного благодетеля. В моральном плане принимать благодеяния от общественной организации было гораздо легче.

Тем не менее, по сведениям из Всероссийского земского союза помощи раненым, к исходу первой недели сентября в патронат было оформлено 5643 легкораненых. А заявок от москвичей ежедневно поступало на 500 человек. Вот только у патроната оказалась другая сторона медали. Газеты отмечали, что «частные лица, взявшие себе на дом так называемых легкораненых, которые давно уже совершенно выздоровели, недоумевают, почему этих выздоровевших все еще не отпускают по домам или не возвращают в армию».

Кроме того, среди легкораненых оказалось довольно много специфической публики. «Когда к нам в семинарскую больницу привезли с фронта первых раненых солдат, – свидетельствовал Н. П. Розанов, – то я увидел, что у многих ранены были пальцы на руках, что, как объяснили мне опытные люди, было уловкой самих солдатиков, простреливавших себе пальцы, чтобы быть эвакуированными с фронта в тыл».

Эти «герои-фронтовики», разгуливавшие в больничных халатах поверх белья, настолько заполонили московские улицы, что в конце концов обратили на себя внимание военных властей. Не успели высохнуть чернила на воззвании госпожи Крандиевской, как шестого сентября стало известно о настоятельной просьбе командующего МВО: не отправлять легкораненых в патронаж, а если и отправлять, то партиями не менее четырех человек. А десятого сентября поступил окончательный запрет: «…ввиду того, что раненые продолжают появляться на улицах не в установленной форме, имея на себе халат и нижнее белье и не соблюдая правил воинского почитания, временно командующий войсками приказал совершенно воспретить раздачу раненых на квартиры».

В дополнительной телеграмме внимание руководителей лазаретов обращалось на то, что выписанных солдат следует направлять к воинским начальникам в чистом белье. Вскоре последовал приказ: наряжать из частей московского гарнизона «особые дозоры», которые должны были задерживать одетых не по форме солдат и препровождать их в ближайшие полицейские участки. Наконец, 14 сентября были обнародованы утвержденные штабом МВО «Правила для раненых»:

«1. Не допускать нижних чинов выходить для прогулок на улицу; тем из них, которые должны ходить на перевязку, надлежит выходить одетыми строго по форме; в халате и без сапог выход нижним чинам безусловно запрещается.

2. Выздоравливающих и не нуждающихся в коечном лечении нижних чинов не задерживать для отдыха в лечебных заведениях и патронатах, а безотлагательно направлять в управление московского воинского начальника.

3. Подтвердить нижним чинам, что согласно уставу внутренней службы им запрещается занимать места внутри вагонов трамвая и ходить по бульварам и скверам.

4. Для осмотра исторических памятников Москвы и поклонения московским святыням разрешается увольнять эвакуированных раненых и больных нижних чинов командами, при старшем и в сопровождении лица, могущего преподать им нужные сведения. В командах этих не должно быть нижних чинов, одетых не по форме».

Претворение в жизнь приказов командующего МВО облегчалось тем, что количество раненых в Москве заметно сократилось. То ли лучше заработала сортировка и распределение раненых по другим регионам, то ли удалось решить проблему с выпиской вылеченных солдат, но уже 12 сентября газета «Утро России» сообщила: «На улицах их <раненых> почти не видно». Тут же была приведена радостная статистика – в лазаретах из 35 тысяч коек уже свободны 16 тысяч, в том числе 5 тысяч в госпиталях военного ведомства.

Месяц спустя на страницах той же газеты председатель Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов констатировал:

«Мы можем теперь быть спокойны за наших раненых воинов. Слава Богу, чувство боли и мучительной тревоги за них сменилось теперь чувством полного спокойствия за их участь и уверенностью в том, что каждый больной и раненый, возвращающийся с поля сражения, найдет здесь дома, внутри империи, спокойную койку, братский уход, лечение. За два месяца один Всероссийский земский союз открыл 150 тысяч коек, а всех коек в России до 300 тысяч. Заготовлены громадные запасы белья, перевязочного материала, лекарств, и десятки тысяч сердобольных сестер и братьев могут принять теперь непосредственное участие в святом деле помощи раненым в стройно-организованной работе.

Дело сделано, работа пошла в широком русле могучего течения великих чувств великого русского народа. Его фарватер вместит и поднимет какие угодно грузы. Мы не боимся никакой перегрузки. Нам нечего сомневаться, русский народ поднимет и понесет легко всякое бремя, великую тяжесть судьбы. (…)

Спокойные за наших больных и раненых воинов, двинемся теперь всем миром на помощь нашей армии. Поддержим ее, нашу честь, нашу славу, нашу доблестную геройскую армию. Поддержим ее в великих страстях, трудах и подвигах. Дадим все, что надо ей на передовых позициях, в окопах, в открытом поле, в холоде и мокроте. Обвеем ее там духом любви матери, родной земли».

Итак, в октябре 1914 года в Москве заработала полностью отлаженная система приема, размещения и ухода за ранеными. Город предоставлял им благоустроенные лазареты с полными штатами персонала, полноценное питание и заботливый уход. От раненых только требовалось безоговорочно подчиняться установленному распорядку. Медицинские процедуры, прием пищи – все проходило строго по часам. Конечно, на первом для раненых месте стояли операции и перевязки.

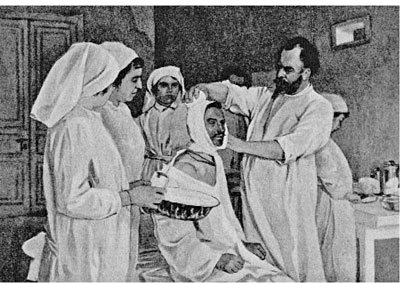

Уровень медицины того времени превращал обработку самых простых ран в тяжелое испытание. Н. М. Гершензон-Чегодаева навсегда запомнила услышанный в детстве рассказ знакомого их семьи, раненного на фронте: «Он как-то пришел к нам (…) хромой, с палкой в руках и у нас в саду рассказывал о своей ране, о пережитых им ужасных страданиях. Никогда не забуду того потрясающего впечатления, которое осталось у меня от его слов, от рассказа о том, как ему через сквозную рану на ноге протаскивали тампон, пропитанный йодом».

Ф. А. Степун, испытавший на себе, что значит побывать в госпитале, писал о пережитом:

«Нигде война не производит такого страшного впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в “тяжелых” палатах царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода, который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью. Одним из главных элементов этой личности является ваша вера в вашу судьбу, которая, вам кажется, не хочет вашей гибели, вашего страдания. Если не хотите веры и судьбы, вопрос можно повернуть проще. В каждой опасности на войне есть элемент случайности. Всякая шрапнель, шумя на вас, может и не попасть в вас, и в этом, может, и коренится в значительной степени ваша сила противоборства и сопротивления.

В лазаретах нет ничего подобного. Над каждой душой, как ястреб над выводком, здесь висит обреченность. Каждый тяжелый, прислушиваясь к шагам санитаров по коридору, определенно знает, что сейчас придут за ним и возьмут на мучительную перевязку не его соседа по койке, а неизбежно его самого. Людей как субъектов воли и действия здесь почти нет, все они превращены в объекты воздействия чужой воли. Измученные и изнервничавшиеся, они почти не люди, а всего только придатки к своим раздробленным конечностям и кровоточащим ранам. То один, то другой восходит в свой “канун”, в свой последний вечер, тупо упираясь мыслью в неотвратимо тупой факт, что завтра его положат на стол, заставят задохнуться под зловонной маской и, превратив в тушу, отрежут ногу или продолбят череп, а быть может, отправят и на тот свет.

Изо дня в день тяжелые живут исключительно нежеланием перевязок; изо дня в день они подымают одеяло и, морща нос, принюхиваются к своему зловонию, в страшной тоске боясь бича всех хирургических – заражения крови. Слава Богу, у нас в лазарете все эти страхи, благодаря исключительно хорошей постановке дела, только порождения мнительной фантазии больных.

Но если бы вы знали, что делается в военных госпиталях, где больные мрут как мухи, а здоровые кутят и безобразничают».

Бывало, что во время перевязки проявить одинаковое мужество требовалось как раненым, так и сестрам милосердия. Дочь Льва Толстого Александра, добровольно поступившая во фронтовой санитарный отряд, вспоминала об одном из случаев в своей практике:

«Никогда не забуду одного раненого. Снарядом у него были почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не сразу подобрали с поля сражения. От ран шло страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серо-грязные громадные раны. Что-то в них копошилось, и, нагнувшись, я увидела… черви! Толстые, упитанные белые черви! Чтобы промыть раны и убить червей, надо было промыть их сильным раствором сулемы. Пока я это делала, раненый лежал на животе. Он не стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые от страшной боли зубы.

Перевязать эти раны, чтобы повязка держалась и чтобы задний проход оставался свободным, – было делом нелегким… Не знаю, справилась ли я с этой задачей…»

Княжна Е. Н. Сайн-Витгенштейн, поступившая вместе с сестрой на курсы при Ново-Екатерининской больнице, описала в дневнике свое первое участие в перевязке:

«У меня даже дрожь по телу пробегает, когда я вспоминаю это утро. Нас с Татьяной поставили на самые страшные перевязки („Мнение новичка“. – Примечание автора дневника, сделанное в 1916 г.), и я удивляюсь той храбрости, с которой Татьяна присутствовала при всех, все время помогая. Я не выдержала: при первой же перевязке (раздробленный шрапнелью локоть), на которой я должна была держать таз, при виде громадной гнойной раны и осколков костей, которые доктор бросал в мой таз, мне сделалось дурно, глубокий обморок. Я помню, как я кому-то передала таз, отошла и прислонилась к стене, потом захотелось выйти из перевязочной, чтобы быть подальше от ее тяжелого запаха, вышла в коридор, а дальше – ничего. Оказалось, что я там упала на дверь перевязочной, которая открылась, и я с шумом влетела обратно в перевязочную. Должно быть, это было очень смешное зрелище! Я очнулась, лежа на койке в одной из палат, около меня стояли разные няни, сестры и доктор. Меня напоили валериановыми каплями и велели лежать смирно. Мне было скверно, и я клялась себе, что больше не вернусь в эту страшную комнату».

Менее чем через три месяца Е. Н. Сайн-Витгенштейн отметила в дневнике:

«Теперь, когда мы кончили наш курс ученья и создали себе известное положение, нам и легче и приятнее работать. Наш труд ценят и доктора, и больные: когда, отработав свои шесть недель, мы собрались уходить в частный лазарет, как это делают все, но нас не пустили, а принудили остаться в числе немногих избранных, оставленных при больнице. Скажу без хвастовства: мы, да еще двое, считаемся самыми лучшими сестрами в нашей больнице, а всего сестер было около двухсот».

Княгиня не зря гордилась достигнутыми успехами. Светские дамы, не умеющие толком ухаживать за ранеными, но в общем порыве ринувшиеся в лазареты, служили мишенями для острот. Вот как их изобразил автор фельетона «Сестры немилосердные»:

«Они работают почти в каждом лазарете и своими сверкающими белизной халатами, тончайшими повязками, бриллиантами в ушах и на руках напоминают каких-то экзотических бабочек.

В самые счастливые дни на одного прибывшего солдата приходится по десятку доброволиц, в самые несчастные – десятки солдат остаются без единой заботы их нежных ручек.

Я позволю себе рассказать о самых счастливых днях.

Когда привозят раненых, часто голодных, грязных и усталых, они тут, суетливые, ахающие, беспокойные.

И тотчас же пускают в ход все орудия своего туалетного стола – одеколоны, уксусы и прочие притирания.

Ну, конечно, это смущает солдата:

– Что вы, барышня?.. Да я бы сперва водицей.

– Молчи, пожалуйста, – мило возражают они. – Во-первых, одеколон гораздо гигиеничнее воды, во-вторых, это стоит всего полтора рубля, в-третьих…

И раненый уже не протестует, а только сопит, подставляя щеки:

– Фр-р-р!.. Вам лучше знать… Фр-р-р!.. Вы все произошли… Фр-р-р!.. Ух, духовитая эта штука…

Есть врачи… С ними беда… Не любят они таких доброволиц и всегда ужасно грубят и язвят.

Но ведь всем известно, что это за народ врачи – самый чудовищный народ.

Был, например, в одном лазарете такой случай.

Аристократка-доброволица увидала на халате врача одну из самых неприятных представительниц солдатской фауны. Громадная, серая, она ползла по рукаву халата, с усилием преодолевая ворсу ткани.

– Николай Петрович! – воскликнула с умиленным видом сверхнаивная девушка, – смотрите, какая у вас на рукаве милая… божья коровка!

Врач едва не умер от смеха, а за ним и весь лазарет смеялся несколько дней:

– Божья коровка!..

Но еще больше допекают студенты, пытаясь потешаться на разные лады.

И над чем только потешаются!

– Анна Петровна очень эгоистична, – начинает один.

– Почему? – удивленно вскидывает бровки Анна Петровна.

– Вы хотите обязательно вымыть ему одеколоном и лицо, и руки?

– Конечно.

– Но пожалейте же Ольгу Ивановну! – восклицает другой.

– При чем здесь Ольга Ивановна? – недоумевает Анна Петровна.

– А при том, что она скоро придет, и ей ничего не достанется.

– Вот что… – предлагает третий повеса. – Тут нужно действовать по всей строгости законов. Вы, Анна Петровна, будете одеколонить раненым щеки, Ольга Ивановна – нос и прочие мелочи, Агнесса Оскаровна – руки, а Исидора Владимировна…

Анне Петровне остается только надуть губки:

– Образованный человек, а такой невежда…»

Реальная жизнь госпиталей была, конечно, не такой веселой. В отличие от «доброволиц» настоящим сестрам милосердия приходилось постоянно сталкиваться с людскими страданиями и самой смертью, как это запомнилось Н. В. Крандиевской-Толстой:

«Эта ночь в лазарете была особенно трудной и беспокойной. Накануне привезли тяжело раненных, многих уложили на койки не для того, чтобы лечить, а для того, чтобы дожидаться смертного часа. Список таких безнадежных я нашла на столе в дежурной палате. Две фамилии из этого списка были уже вычеркнуты карандашом.

Я вымыла руки, надела халат, затянула потуже косынку и пошла по палатам.

Мало кто спал в эту ночь. Большинство или тихо стонало, или металось в жару, некоторые лежали неподвижно, прислушиваясь к своей боли, кое-кто бредил.

Что могла сделать я, ночная сестра, для облегчения этих мук? Дать попить, перевернуть на другой бок, поправить подушку или пузырь со льдом, просто присесть рядом, взять горячую руку в прохладные ладони, подержать ее молча? Все эти жесты милосердия были так незначительны, так ничтожны. И как всегда был ими утешен в первую очередь тот, кто утешал, а не тот, кто в утешении нуждался.

Обойдя палату со вновь поступившими, я пошла проведать своих старых знакомых и среди них раненного в ногу Егора Колесникова. Развороченная снарядом нога его лежала высоко на подушке, вся от ступни до колена в тугом коробе гипса. Один только большой палец, одеревенелый и темный, был свободен от повязки и торчал, как подпиленный сучок.

Увидя меня, Колесников тихо просиял, шевельнулся и сразу болезненно сморщился.

– Болит, Егорушка? – спросила я.

– Покачай, Бога ради, – попросил он, – мочи нет.

Я покачала палец, как делала много раз раньше, видимо, это давало облегчение всей ноге, затекшей от подвижной повязки. Блаженная улыбка застыла у него на лице, он заснул. Я вышла в коридор.

Из палаты безнадежных, напротив, уже выносили кого-то, покрытого простыней. Сзади шла санитарка с тюфяком, перекинутым через руку. Другая гремела ведром, подмывая пол вокруг опустевшей койки. Грубой простотой сопровождалось таинство смерти.

– Вы дежурная сестра? – спросил меня доктор, вытиравший полотенцем руки в коридоре.

– Я.

– Вскипятите шприц. – Чуть понизив голос:

– Вычеркните в списке Аввакумова Тимофея.

Свое рядовое ночное дежурство описала на страницах «Утра России» сестра милосердия, укрывшаяся под псевдонимом «А. Д-ская»:

«Часов около девяти в лазарете уже погашены огни, но в палатах еще не умолкли голоса. Смех не вплетается в разговор, не слышно шуток, но нервный гул сдерживаемых голосов долго еще катится по большим, темным комнатам. В углу, слабо освещая лишь небольшую часть обширной палаты, алеет лампада. (…)

В одной, другой палатах разговоры все не унимаются.

Сбившись в плотные группки, голова к голове, сидят по несколько человек на кровати товарища и толкуют, толкуют, вспоминают. (…)

– Спать пора, спать пора, господа, – убеждает дежурная сестра. И с одной койки отвечает тихий задумчивый голос:

– Ох, сестрица, все спишь, спишь, отдохнуть некогда…

Голоса беседующих переходят почти в шепот, но говорят до полуночи, – в этих ночных, сближающих разговорах, видимо, отдыхает душа. (…)

Мало-помалу замирают голоса по всем палатам. В дежурную слышно лишь разнотонное дыхание нескольких десятков человеческих грудей. Кто-то бессвязно шепчет во сне: “Ну-ну-у-у! Чего! – о-о-!” Это саратовский молодой крестьянин лошадку свою погоняет, землю под озимь вспахивает.

– Ох, ох, родимая! – простонал кто-то.

(…)

У него прострел и перелом ноги, и на перевязки его носят на носилках. В то время как врач водит зондом в его зияющей ране, он подшучивает над товарищами: “Да, ты тут как князь Голицын разлегся!” И когда рана его прочищена, нога вновь прикреплена к шинкам, говорит санитарам: “Ну, подавайте-ка автомобиль”. Роскошь жалобы или стона этот позволяет себе только во сне. При приближении сестры он просыпается.

– Что, сестрица, никак я зашумел во сне? Простите уж! Ничего, мне хорошо. Пойдите отдохнуть, сестрица. Ночь долгая – устанете…

И совестливо качает головой, когда поможешь ему вытянуть ногу или оправляешь на нем одеяло. (…)

Неровным, подпрыгивающим каким-то звуком катится звонок. Это чья-то слабая, непривычная к звонкам рука зовет дежурную няню.

“Спасибо, родная, спасибо, миленькая…”

И слышно по нежному, тихому звуку голоса, как совестно человеку своей беспомощности…

“Тук-тук-тук”, – раздаются вдруг такие странные, такие необычные для уха звуки, – это кто-то пошел на костылях. (…)

Посинели окна в дубовых рамах.

Занимается день. Няни зазвякали кувшинами и тазами – несут умываться не встающим больным. Стук костылей не тревожит уже и не волнует, – ковыляет выздоравливающий уже бравый хохол – ему скоро на выписку. Кряхтя, зевая, пробуждаются больные, и вновь переносятся с поля битвы, из ночных стоянок, из разных деревень в реальную обстановку московского лазарета.

Скоро чай…»

Некоторые сведения о том, как питались раненые, можно найти в «Обзоре лазарета Императорских театров». Его пациенты получали пищу четыре раза в день (в 8 утра, 12 часов дня, 4 и 7 часов вечера) «по правилам для военных лазаретов и лазаретов Красного Креста, но с пайком в увеличенном размере».

Ежедневная «нормальная» норма включала в себя 1 фунт мяса, 2 фунта черного хлеба, 1 фунт белого, кружку молока, чай с сахаром. Обед и ужин состоял из двух горячих блюд. На первое подавали щи, борщ, суп или лапшу. На второе – различные каши, жареный картофель или макароны с маслом. В праздничные дни раненым полагалось на обед жареное мясо или котлеты. Пациенты, которым доктора назначали усиленное питание, дополнительно получали молоко, яйца, котлеты.

В одном из газетных очерков о жизни лазаретов в 1914 году упоминалось о том, что «чуть ли не каждый день приносят никому в госпитале не знакомые дамы, молодые люди – кувшины с бульоном, яйца, сухари, печеные яблоки и спрашивают: “У вас тут француженка одна…”» Француженка – героиня очерка, бывшая учительница, а ныне сестра милосердия, по просьбам которой москвичи подкармливают раненых. Из-за забавного акцента солдаты зовут ее «наша французинька». Три ее брата воевали на Западном фронте, а она решила послужить своей новой родине. И, судя по словам журналиста, делала это с огромной отдачей:

«Бесшумно, скромно работает с утра до ночи она за троих, за четверых, не останавливается перед самой тяжелой, самой черной работой. Ноги у солдата грязные, ему не нагнуться из-за раны – “наша французинька” моет ноги солдату. У другого солдата зудит голова. “Наша французинька” – она наверное умеет одеваться изящно и наверно умеет быть увлекательной и интересной в обществе, у нее такой умный рот и хороший овал лица – “наша французинька” моет голову солдату с забинтованной рукой. На перевязках она работает так ловко, тщательно, умело, словно всю свою жизнь только и делала, что накладывала бинты.

– Ну, што ти, милэнкай, такой большой и пишьишь, как рибьенок?..

И усталое, невеселое на перевязке лицо раненого расплывается в широкую, добродушную улыбку.

– Послушайте, вот этот ошень слабый, если можете, принесите ему курятины, – слышен из какого-нибудь угла палаты ее убеждающий голос.

И через несколько минут из другого конца:

– Бедный, у него остался одна сапога. Надо ему пьять рублей посьлать, штоби он не знал откуда… (…)

Ей не надо справляться, вспоминать, кто из раненых нуждается в усиленном питании, она знает всех по именам, знает, в чем нуждается каждый из порученных ей больных, какие у него помимо раны печали и заботы…»

Автор другого очерка, по всей видимости, сама сестра милосердия, поделилась впечатлениями от общения с ранеными:

«Сестры обходят койки – кому ставят термометр под мышку, кому приносят чашку молока. Раненые с сестрами общаются просто, по-дружески, и, быть может, в душе сознавая свое превосходство, не дают нам, женщинам, чувствовать, что их служба родине значительней и трудней. Есть среди раненых люди малоречивые, застенчивые. Эти, краснея, робким шепотом высказывают сестрам свои желания, скромные желания – бумаги листок, папирос несколько, книжечку почитать… И надо ли говорить, с какой готовностью спешат сестры исполнить эти просьбы…»

Обращались к сестрам милосердия и с более трудными вопросами. Например, растолковать хитросплетения мировой политики: «Сестрица, а не слыхать ли чего нового? Чего еще в газетах не было? Болгария-то уже ли супротив нас пойдет? Наши-то? А греки как же? Разъясните, сестрица?»

Скорее всего до войны эти солдаты не знали ничего, кроме сельского труда, и вряд ли интересовались расстановкой международных политических сил. Теперь же, став непосредственными участниками важнейшего мирового события, они превратились в усердных читателей газет. Конечно же, важным фактором являлся и избыток досуга – неотъемлемая часть госпитальной жизни.

«Из рук в руки переходят газеты, меняются номерами, читают жадно, с напряженным интересом, – делился увиденным автор очерка “В лазарете”. – Места, где происходят описываемые в газетах события, многим знакомы. Телеграммы, корреспонденции с театра войны вызывают живой обмен мнениями, споры, за которыми забывается боль от быстро и медленно заживающих ран.

Неграмотные внимательно прислушиваются, просят прочитать еще раз темное место и делают замечания, большей частью стратегического свойства. К их словам прислушиваются тоже и с их замечаниями считаются. Это ничего, что они неграмотны. У каждого человека свой ум есть…»

Другой журналист, описывая досуг раненых, отмечал:

«Читают самые разнообразные вещи, по большей части беллетристику. Но всему предпочитают вымысел – сказку, увлекательную фантазию.

И зачитываются такими вещами, как дети, забывая о еде, о боли.

В палатах, где тяжелораненые, на столиках – Евангелия. С лихорадочно-блестящими глазами погружаются в эти святые страницы, ища, может быть, последний ответ на подсознательно мучающие вопросы: откуда пришел? зачем жил? куда уйду?»

По тысяче номеров газет в день получали московские лазареты прямо из редакций. Это пожертвование организовал Комитет снабжения раненых произведениями печати, возникший по инициативе В. В. Познанского и В. Г. Венгерова. Комитет, в работе которого принимали активное участие известные издатели И. Д. Сытин, А. А. Левинсон, Н. Я. Башмаков, наладил прием пожертвованных москвичами книг, их дезинфекцию, сортировку, формирование и рассылку библиотечек по госпиталям. Свыше ста тысяч книг собрало и превратило в комплекты для лазаретов «Общество грамотности». Литературу религиозного содержания получали раненые от великой княгини Елизаветы Федоровны.

Следует заметить, что какое-то время Комитет и родственные ему общественные организации, снабжавшие раненых книгами, не могли действовать в полную силу.

Только в сентябре 1914 года у военного министерства дошли руки утвердить списки произведений печати, которые дозволялось читать солдатам, находившимся в госпиталях. Кроме чтения, раненые коротали время за другими занятиями: вели бесконечные разговоры «о жизни», писали письма, играли в шашки, лото, а чаще всего в карты. Очевидцы утверждали, что в лазаретах нередко можно было встретить пациентов с уродливо распухшими носами. И это были не жертвы зверств германцев, а всего лишь неудачливые картежники, расплатившиеся сполна за очередной проигрыш. Корреспондент «Голоса Москвы» стал свидетелем игры в «поезд»: несколько раненых выстраивались гуськом и бегали из палаты в палату, стуча костылями и подражая гудку паровоза. Автор одного из репортажей отмечал и другие виды госпитального досуга:

«Ручной труд развивается очень успешно.

Раненые делают рамки из картона, изощряясь в орнаментации их, иногда очень интересной. Материалом для орнамента служат самые дешевые предметы домашнего обихода: каменный уголь, битое стекло, кирпичи и пуговицы. Плетут из раскрашенных стружек детские корзинки, лепят бумажные фонари, игрушки и искусно режут по дереву. (…)

Некоторые рисуют, но стесняются показывать рисунки, потому что это – “баловство разное”.

“Баловство разное” изображает, конечно, Вильгельмов и Францев-Иосифов в самых рискованных положениях, подсказанных солдатской фантазией.

Сочиняются стихи.

Прозы солдаты не любят и не считают ее интересным и достойным предметом для своего воображения.

Все стихотворения – эпического характера, большинство очень наивны по манере изображения, но верно и метко толкуют ход событий».

Ф. А. Степуну врезалась в память такая картина:

«Иной раз вечером в большую палату прыжками, словно воронье, собираются все костыльные и однорукие обитатели нашего лазарета поиграть на балалайках, попеть и посмешить друг друга совсем несмешными анекдотами. Особенно хорошо два одноруких играют на одной гармонике. Истинно русские протезы!

По окончании литературно-музыкальной части начинаются обыкновенно нескончаемые позиционные рассказы. Тут все наперебой берут немецкие окопы, режут проволоку, обходят фланги, бьют немца в лоб и т. д., и т. д. без конца, пока не придет сестра, не потушит электричества и энергично не прикажет расходиться по палатам.

Прислушиваясь к этим рассказам, я не раз удивлялся тому, с какой большой любовью, и больше – с какой благодарной памятью люди из вечера в вечер заново переживают то, что всем им причинило по меньшей мере боль и страдание, что многих лишило руки или ноги, что, очевидно, наложит отпечаток тяжести и неудовлетворенности на всю их долгую, короткую ли жизнь».

Порой спокойное течение жизни взрывалось каким-нибудь необыкновенным событием, вроде сеанса кинематографа или театральной постановки, устроенного прямо в госпитале. Вот свидетельство корреспондента, побывавшего на спектакле в лазарете трамвайных служащих:

«Первые же слова актера были встречены единодушным блаженным вздохом. Это было больше, чем настоящий театр. “Соборное действо” – кажется, таким термином пользуются теоретики?

Зрители жили на сцене. В эту волшебную минуту они позабыли все, что осталось у них за плечами, – и переходы под огнем вражеских оружий, и бешеные атаки, голодные дни и холодные ночи.

Только герои умеют так веселиться. А комедийку играли самую пустую.

Хохотали не только зрители, они сумели заразить актеров, и те несколько раз прерывали спектакль, не в силах произнести ни звука от этих душивших их спазм.

Но апогея своего восторг достиг во втором отделении спектакля, когда выступил с русскими песнями молодой певец. Он выбрал из них самые знакомые и пел их с изумительным мастерством.

Больные, загоревшись, начали подтягивать. И образовался хор.

Ничего трогательнее нельзя представить себе, чем эта широкая вольная русская песнь в пропахших йодоформом белых стенах лазарета.

Певец окончил – и вдруг из среды раненых послышался необыкновенно чистый и звонкий голос:

– Солдатушки, браво ребятушки…

Не было сил удержаться против этого подмывающего мотива, и к нему присоединились все – и хор, и артист.

Инициатива перешла в руки слушателей. Не могли удержаться даже сиделки; даже доктор-хохол не выдержал, когда раздалось задорное и лукавое:

– Гоп мои гречаныки, гоп мои милы!..»

Стоит отметить, что в подготовке спектаклей для раненых солдат принимали участие отнюдь не последние люди в мире искусства. Например, декорации для одной из постановок были выполнены художником В. Д. Поленовым.

Для тех раненых, которые могли самостоятельно передвигаться, из театров и других мест развлечений присылали в госпитали бесплатные билеты. Коллизию, возникшую в связи с таким подарком, московский журналист Н. А. Фольбаум описал в очерке «Страшное»:

«…Раненые поправлялись с удивительной быстротой. И он, этот первый, двигался уже совершенно свободно, без костылей. Желтизна и худоба исчезли.

Но вот я встретил его в коридоре – и лицо у него было прежнее, точно недуг вернулся: скулы опять выдались, обтянутые темной кожей. Я спросил, что с ним такое, и он ответил убитым голосом:

– Боюсь…

Я вздрогнул – неужели он может все-таки произнести это слово? Что же произошло, какой ужас висит над ним – ужас сильнее смерти?

– Прислали билеты в цирк, – произнес он беззвучно.

Мне показалось, что я ослышался, и он повторил:

– Билеты в цирк… Двадцать билетов, а нас всех сорок, которые могут идти. Будем тянуть по жребию.

И он прошептал:

– А вдруг не вытяну?..

Так он двигался по коридору, охваченный страхом, и не находил покоя. (…)

Долго слышалось шарканье раненой ноги. Потом раздались восклицания в лазарете. И ко мне в дверь кто-то забарабанил; я поспешил открыть.

Это был солдат. Лицо его так и сияло.

– Вытянул? – спросил я.

А он ответил радостно:

– Нет… Сиделка по телефону поговорила, прислали еще двадцать билетов.

И пробормотал, блестя глазами и теряя голову от счастья:

– Здорово это, а то вытянешь, – других обидишь, не вытянешь – себя обидишь. Хорошо это, без всякой обиды…»

Д. П. Оськину запомнились экскурсии по Москве, которые устраивала для раненых фельдшерица их госпиталя. Благодаря ее заботам солдаты побывали в Третьяковской галерее, Историческом музее, Сокольническом парке, Симонове монастыре, катались на моторной лодке по Москве-реке, ездили на Воробьевы горы.

По всей видимости, Оськину столь обширная программа оказалась доступной из-за забавного обстоятельства, повлиявшего на срок его выписки из госпиталя: «Когда первые четыре недели, назначенные для меня доктором, подошли к концу, я вместе с несколькими другими солдатами, раньше нас прибывшими в лазарет, был назначен к выписке. Однако в тот день, когда я должен был уйти из лазарета, обнаружилось, что у меня нет одного сапога, брошенного на поле сражения, и что бывшие на мне в момент ранения шаровары разрезаны ротным санитаром при перевязке. Меня решили оставить в лазарете, пока не получат для меня обмундирование и обувь – так как выписка раненых производилась два раза в месяц, я задержался в лазарете еще на две недели. Но этим дело не кончилось – опять произошел “пренеприятный казус”. Обнаружилось, что мне прислали сапог на ту же ногу, на какую у меня сапог уже имелся. Таким образом, из-за недоразумения с обувью и шароварами я пролежал в лазарете лишний месяц, и это дало возможность действительно хорошо отдохнуть и поправиться».

После госпиталя унтер-офицер Оськин, как и другие солдаты, которым требовалось время для окончательного залечивания ран, был направлен в так называемую «команду выздоравливающих». Она располагалась на Большой Серпуховской улице в громадном здании «Ляпинского общежития», которое в мирное время служило приютом для престарелых беспризорных женщин.

«Когда мы добрались до Ляпинки, окруженной высокими заборами и занимавшей целый квартал, – вспоминал Д. П. Оськин, – нам первым делом бросилось в глаза, что у каждого выхода, у каждой калитки или ворот стоят дневальные. (…)

Нужно сказать, что рота в команде выздоравливающих совершенно не похожа на строевую. Строевая рота военного времени имеет самое большое двести пятьдесят человек, а в команде же выздоравливающих штатное число роты достигает тысячи человек; в каждом взводе не менее двухсот солдат. (…)

Во время набивки матрацев мы узнали от сопровождавшего нас каптенармуса, что пятая команда выздоравливающих впервые получает “настоящих” больных и раненых. До сих пор команда состояла исключительно из больных венерическими болезнями. (…)

Среди офицеров нашей команды только прапорщик Лузин вполне здоровый физически человек и служит здесь благодаря своим связям. Офицеры же остальных рот такие же венерики, как и солдаты. Начальник команды, полковник Иванов – сифилитик. Прапорщики Махров, Свиридов, Свирский – больны гонореей и при том большие пьяницы, хотя при гонорее, как мне известно, спиртных напитков пить нельзя – конечно, тому, кто хочет вылечиться. Пьют эти господа, видимо, затем, чтобы задержаться в команде выздоравливающих как можно дольше».

Почти год работали московские лазареты в более-менее спокойном режиме, и только кровавые бои летом 1915 года заставили руководство города снова приступить к мероприятиям «в деле изыскания способов к удобнейшему расквартированию лечебных заведений в Москве».

О серьезности создавшегося тогда положения говорит хотя бы факт обращения городских властей к министру народного просвещения с просьбой об отсрочке начала занятий.

Ходатайство мотивировалось тем, что «городу почти невозможно будет освободить к назначенному сроку – 15 августа или 1 сентября – помещения учебных заведений, занятых им под лазареты, и даже, быть может, придется открывать новые лазареты». На совместном совещании городской управы и комиссии гласных 4 августа 1915 года обсуждался вопрос о принудительной реквизиции помещений под лазареты. Специальная комиссия во главе с градоначальником признала необходимым забрать под госпитали помещения, предназначенные для балов и свадеб, а также кинематографы и клубы. В третью очередь были определены рестораны и трактиры с условием «при занятии таковых руководствоваться соображением, чтобы это занятие ресторанов возможно менее стесняло бы население». Если москвичи и ощутили «стеснение», то никак о том не высказались. В результате вплоть до весны 1916 года госпитали располагались в фешенебельных ресторанах: «Яре», «Праге», «Максиме», «Стрельне».

Среди прочих зданий под лазареты был занят один корпус только что построенного торгово-жилого комплекса «Соляной двор». Побывавший там репортер «Утра России» описал увиденное:

«Москвичи-старожилы помнят развалившиеся ряды “Соляного двора” на Солянке. Четыре года тому назад, по инициативе Н. В. Щенкова, было решено срыть “солянскую клоаку”.

Теперь здесь иная картина.

Высятся огромные небоскребы, занявшие целый квартал. Пока закончено отделкой одно лишь здание, с роскошными магазинами внизу и рядом лазаретов в верхних этажах. Во дворе для раненых раскинута белая походная палатка, небольшие газоны с пышными клумбами ярких роз. Греются на солнце раненые герои. Из открытых окон несется солдатская песня».

В заключение рассказа о Москве «госпитальной» отметим, что у созданной во время Первой мировой войны системы эвакуации раненых с поля боя и размещения их на лечение в «общественных» лазаретах оказался такой запас прочности, что она устояла под ударами двух революций. Свидетельствами служат рассказы современников тех событий. Вот, например, что записал в дневнике весной 1917 года В. А. Амфитеатров-Кадашев:

«Изменение настроения в госпитале весьма приметное. Расцвел фельдшер Пчелкин. Он уже не просто сукин сын, а председатель комитета; взятки поэтому берет вдвое. У докторов вид сконфуженный, никаких признаков неуважения к ним пока не заметно: машина еще действует. Но вот-вот сорвется! Это чувствуется по какой-то внутренней хмурости, какому-то враждебному закрытию душевному, ощущаемому в каждом солдате».

Тем не менее для офицера-фронтовика С. Е. Хитуна, попавшего в московский госпиталь после большевистского переворота, пребывание в лазарете ничем не было омрачено:

«Вскоре мой приятель, батальонный доктор Р., выдал мне медицинское свидетельство, которое объявляло: “Подпоручик Хитун подлежит эвакуации в тыловые госпиталя для лечения острой формы нефрита”.

Конечно, я был здоров как бык. Ел за троих, “жал” двухпудовку одной рукой одиннадцать раз. Но были причины, оправдывавшие мою псевдоболезнь. Фронт разваливался. Солдаты вырешили вопрос войны “ногами” – дезертировали тысячами. Авторитет офицеров был на “нуле”. Новые правители – большевики огласили декрет: “Войну не продолжать, но мир не подписывать”».

Все это оправдывало мою симуляцию болезни. Итак, я был эвакуирован с Фронта в санитарном поезде в Москву и помещен в госпиталь при Купеческом клубе.

В громадной палате, бывшей танцевальным залом Клуба, в среднем ряду, состоящем из двадцати кроватей, была и моя кровать. В первые дни я проводил большую часть времени, лежа в постели, наблюдая происходящее вокруг.

В то время как медицинский персонал – доктора, сестры милосердия, фельдшера – продолжали рутину своих обязанностей днем и ночью, административная часть была в периоде перехода от старого управления к новому. Контроль над госпиталем делился между многими комитетами, выбранными от докторов, сестер милосердия, канцелярских служащих, раненых, санитаров, поваров и судомоек. В приемной комнате дежурный член комитета дал мне мою именную карточку, которую надо было повесить на спинку кровати. Он сказал, что если мне нужна медицинская помощь, то обратиться к старшей в палате сестре милосердия.

Я пользовался абсолютной свободой: уходил и приходил когда хотел, ел вкусно и досыта, в то время как в городе население охотилось за каждым куском хлеба, и не всегда успешно. Никто не проверял ни мою болезнь, ни ход, ни степень ее.

Среди раненых было несколько молодых офицеров с ранениями в спину и ниже, в икры, и один даже с раздробленной пяткой. Обыкновенно такие ранения бывают при отступлениях. Но в данном случае эти офицеры были подстрелены своими при наступлении на немцев. В августе Керенскому удалось поднять своими речами дух армии и уговорить (офицеры стали называть Керенского с горечью – Главноуговаривающий вместо Главнокомандующий) их на осеннее наступление.

Послушные офицеры повели свои части в атаку – только для того, чтобы быть подстреленными своими же солдатами, недовольными приказом о наступлении. (…)

На Рождество в главном зале Клуба силами госпитального персонала была представлена разнообразная музыкальная программа, внесшая праздничную атмосферу и сильно подбодрившая больных. Праздники соблюдались, как и прежде, с той только разницей, что рождественские подарки всем раненым от Клуба, непременные в предыдущие годы, розданы не были. Оставшиеся в живых члены-покровители были разорены или находились в заключении».

На пороге стоял 1918 год.

<< Назад Вперёд>>