1. Бегство и легальный отход крестьян Поморья. Изменения в размещении крестьянского населения на Урале и в Западной Сибири

В самом деле, почему так «легко» сотни и тысячи поморских крестьян снимались со своих насиженных мест и искали лучшей доли в далеких краях? Да, жестокий феодальный гнет, налоговый пресс, бесчинства властей — все это заставляло крестьян пускаться в тысячеверстные странствия. Но были и другие весьма важные обстоятельства, вынуждавшие крестьян уходить на новые земли Урала и Западной Сибири. Явственно обозначившееся социальное расслоение поморской деревни в XVII в. привело к серьезному подрыву так называемой «мирской» организации, несколько ослабило влияние общины на хозяйственную жизнь крестьянина143. Зажиточной верхушке деревни порой было даже выгодно избавиться от разорившихся односельчан. Подходящим средством такого избавления, как бы устраивавшим обе стороны, было «бегство». Уходил крестьянин-бедняк на Урал или в Сибирь — с мирских властей, которые обычно принадлежали к зажиточному крестьянству, снималась ответственность за него. С точки зрения уплаты тягла «маломочный» крестьянин или бобыль котировался весьма невысоко, его потеря была не столь ощутимой для «мира». Более ревниво наблюдал крестьянский «мир» за теми, кто обладал достаточно устойчивой тяглоспособностью. Органы крестьянского самоуправления стремились добиться такого положения, когда вместо ушедшего оставался кто-либо из родственников и продолжал нести установленные повинности. Во время проведения переписей податного населения на Урале и в Западной Сибири не раз возникал вопрос о судьбе оставленного на прежнем месте обитания тягла. Некоторые опрошенные прямо заявляли, что ушли, «покиня тягло». Однако чаще были ответы о передаче тягла другим лицам, включая людей со стороны. При этом распространенным явлением была продажа земельного участка и прочих угодий (а равно двора, если таковой имелся) одновременно со сдачей тягла.

Если бы крестьянская община Севера была однородна, она не допустила бы «утечки» тяглецов.

Поэтому требуется более дифференцированный подход к категории «беглых». Было бы серьезной ошибкой всех пришлых из других мест безоговорочно относить к разряду беглых. Кроме тех крестьян, кто действительно самовольно ушел из общины, существовала (и, по-видимому, в численном отношении немалая) группа легально отпущенных «мирскими» властями людей144. Что дело обстояло именно так, нас убеждает наличие в приказном делопроизводстве особых документов — отпускных писем, а также подорожных или проезжих памятей, которые выдавались на руки крестьянам, покидавшим родные места. Насколько нам известно, для XVII в. подобные документы в научном обороте — большая редкость, потому позволим себе несколько подробнее остановиться на данном предмете. Если существование «проезжих» у сибирских крестьян, отправлявшихся в Европейскую Россию за семьями, было для исследователей фактом бесспорным, то в отношении аналогичных документов «встречного» порядка дело обстояло иначе. Например, такой вдумчивый исследователь, как П. Н. Буцинский, сомневался, выдавались ли такие грамоты тяглым людям по ту сторону Урала145. Привлеченный в данной работе материал снимает это сомнение.

В нашем распоряжении более 50 документов такого рода, относящихся к 1677 и 1678 гг146. Они были отобраны у владельцев в верхотурской приказной избе. Все отпускные и проезжие принадлежали людям, поводом для ухода которых служила обычно «хлебная скудость», поиски заработка на стороне. Рассмотрим наиболее типичные акты этой группы.

Пятидесятник Лябельской волости Устюжского уезда Михей Ильин Юрьев в 1678 г. отпустил той же волости крестьянина Федоса Анисимова Лутковых «в Пермь Великую для черной работы головы своея кормить», скрепив подорожную своей печатью147. Из Лябельской волости тогда же ушел крестьянин Яков Максимов Чижов «в Пермь Великую для черной работы и прокормления, головы своея кормить ради хлебные скудости»148. 14 февраля 1678 г. сотский Пермогорской волости Устюжского уезда Федор Стефанов «с товарищи» «отпустил из своей сотни бобылька Микитку Еремеева сына Лутсовых». Маршрут этого «бобылька» — Соль Вычегодская, Пермь Великая, Соль Камская; цель ухода — «для черной работы головы своея кормити и в миру и скитатца, где мочно голова своя кормить»149, т. е. география здесь весьма расплывчата, вследствие чего обладатель этой «отпускной памяти» мог перемещаться практически где угодно. В августе 1677 г. из Белослудского стана Устюжского уезда отправились с отпускной от сотского Артемия Григорьева Королихина двое пашенных крестьян — Аврам Панкратьев Шестаков и Иван Артемьев Кутюгин с женами и детьми. В данном случае даже не указано, куда идут эти люди, ибо цель их изложена так: «А пошли они в мир христовым имянем и для всякой черной работы, где б мочно работою головы свои кормить». Документ отмечает, что в тягле на их участках остались братья150. Другой крестьянин Устюжского уезда (из Черевковской волости) «идет... в мир межу дворы и скитатца нищенским образом и христовым именем хлебной ради скудости и в Пермь Великую до Соли Камской для ради всякие черные работы, где б ему мошно голова своя кормити»151. И здесь по сути дела крестьянин идет без точно указанного адреса, бродить по всей Руси в поисках заработка.

Не оставляет сомнений материальное положение «бобылька» Лавра Федорова Жеребцовых из Юрьева наволока того же уезда, отпущенного сотским «к Соли Камской и в Пермь Великую и в поволские городы ради черные работы головы своей кормить»152.

«Для черные работы и где мошно голова кормить» пошел в Пермь Великую и к Соли Камской крестьянин Подвинской четверти Важского уезда Емельян Степанов, которого в декабре 1677 г. снабдил отпускной с печатью «губных дел» Тимофей Матфиев153. По зимнему пути 1677 г. из Великой слободы Важского уезда двинулся с семейством «сам четверт» к Соли Камской «для черной работы и для кормления» Михей Тимофеев, о котором в отпускной губных дел сотник записал, что он «не тяглова жеребья человек, безъюртной бобыль»154. Туда же и с той же целью направились из Устьянских волостей Михаил Михайлов и Алексей Денисов, «люди работные», как они названы в документе, являющемся таможенной выписью155. Таможенными же властями были выданы проездные документы шедшим на заработки и в «мир» крестьянам: Устюжского уезда — братьям Харламьевым156, Важского уезда — братьям Михайловым157.

Лишь в одном случае мы имеем дело с отпуском крестьян, которые по своему экономическому положению могут быть причислены к зажиточным, хотя мотив их ухода — «для ради хлебные нужи» и цель — та же «черная работа» и скитание по миру «христовым именем». Речь идет об упомянутых ранее крестьянах Авраме Панкратьеве Шестакове и Иване Артемьеве Кутюгине. Они плыли из Устюга на собственном судне, имея наемных «деловцов» — гулящих людей Филиппа Васильева и его сына158.

Необходимой частью текста отпускных и подорожных является указание на то, что ее владелец не крепостной («не боярский», «не боярской человек»), не солдат или стрелец. Иногда встречается уверение, что такой-то «не беглой человек» или «добрый человек»159. Ни один акт не определяет срока отлучки. Трудно предполагать, что это оплошность, скорее, это сделано намеренно.

Схожесть формуляра названных актов, выданных примерно в одно время в разных местностях Поморья, позволяет предполагать наличие какого-то правительственного указа, состоявшегося в начале царствования Федора Алексеевича и посвященного регулированию передвижения крестьян, по крайней мере северных уездов.

Возможность существования такого указа подтверждается ссылкой, заключенной в подорожной, которую выдал 9 декабря 1677 г. губных дел сотник из слободы Великой Важского уезда Иван Федоров Песяков160. Под 1682 г. упоминаются «кормежные памяти», по которым крепостные крестьяне могли жить в наймах161. В коллективной челобитной помещиков и вотчинников, согласно докладной выписке от 20 декабря 1682 г., содержалось сетование на то, что «люди и крестьяне их, покиня жен своих и детей, и холостые бегаючи живут в разных городех... будто из найму в работе, многие без кормежных памятей и без поручных записей и в городех без записки». Челобитчики просили об указе: «Велели б государи всяких чинов людям принимать в работу с кормежными их памятьми, проведав подлинно, или с поручными записьми, и в городех записывать в приказех»162. Покормежные или проезжие памяти крепостных крестьян центральных районов существовали и ранее, о чем красноречиво говорит сохранившийся в делопроизводстве тюменской приказной избы «список с проезжие памяти русских иконников Федки Иванова с товарыщи слово в слово». Учитывая особый интерес данного источника, приведем его полностью: «Лета 7152-го году майя в 21 день. Владимирского уезду Боголюбовского стану стольника Самсона Омельяновича Буторлина приказной человек Богдан Сидоров вотчины села Палеха по приказу государя моево отпустил крестьян иконников сыконами на промен, иконы менять: Федку Иванова, Федку ж Микитина да с ними работных людей Данилко Иванова, Федку Тихонова, Якунку Семенова, Гришку Иванова — всех семь человек с подводчиком в поволские городы и по Каме великого государя в поволских городах в Нижней и в Кузьмедемьянском и в Чабаксарах, и на Василе и в Свияском, в Казани и в сибирских городах по городом воеводам и по дворцовым селам, и по баярским вотчинам, и по княженецким и по митропольим, и по архиепискуплим, и по манастырским приказным людем и по заставам тех государя моего крестьян пропущати, потому что они не стрельцы и не салдаты и ни в какой великого государя службе не бывали и не беглые, отпущены с чистым путем, неложно. В том им память проезжая дана для ради проходу.

К сей проезжей памяти приказной человек Богдан Сидоров печать приложил. Память писал села...» (текст далее утрачен)163.

Для самого конца XVII в. аналогичные документы обнаружены С. И. Сакович164. В Москве у пришлых и гулящих людей требовали поручные записи и ввели обязательную регистрацию в соответствующем приказе165.

Отпускные и приравненные к ним подорожные (проезжие) крестьянам явственно обнаруживают черты сходства с позднейшими паспортами и покормежными письмами, будучи их прототипами166.

Наличие того или иного документа, удостоверяющего право на передвижение крестьянина и его семьи, служило мерилом легальности и без особых на то причин не вызывало подозрений у представителей царской администрации. Лишь в экстренных случаях отменялся этот порядок, действовавший даже во время сысков беглых167. Отпускное письмо или проезжая память воспринимались в качестве подтверждения благонадежности подателя и отличали его от беглого, не имевшего, естественно, каких-либо документов такого свойства. Пришедшие в Аятскую слободу для поселения гулящие люди были приняты «сатчиком» Фролом Араповым, но верхотурский воевода велел их выслать «на Русь», так как «пришли они из русских городов без отпуску»168. Некоторые отпускные и проезжие помимо подписей скреплялись печатями выборных людей крестьянского мира или таможенных властей169.

В наказной памяти, выданной верхотурским воеводой целовальнику Фоме Павлову, направленному на Лялинскую заставу для сбора пошлин и наблюдения за проезжими людьми, говорилось о неукоснительности проверки проезжих грамот. Это диктовалось соображениями не только финансового характера, но и чисто полицейскими: «И гулящие б и всякие люди и ярыжки и беглые никакие люди из сибирских городов в руские городы без проезжих грамот и великих государей без печатей не проходили»170. О том же писал верхотурский воевода приказчику Чусовской слободы в мае 1670 г. Всех, кто не имел проезжих грамот из сибирских городов, надлежало задерживать и представлять в приказную избу в Верхотурье. Здесь есть чрезвычайно важное указание, как быть, если задержанный без проезжей станет приводить различные доводы: «А будет какие люди учнут отговариваться, что они люди вольные, проезжих грамот в го родех у воевод, не чаючи себе нигде прицепки, не имали или учнут сказывать, что у них проезжие грамоты были да коими мерами утерялись: и таким людем речам их не верить, присылать тех людей с приставы на Верхотурье», ибо «...без проезжих грамот из Сибирских городов никаких людей просто никуды не отпускают»171. Эти предосторожности усугублялись обстановкой Крестьянской войны 1670—1671 гг172.

Отлучившиеся на заработки двое крестьян Кунгурского уезда имели в 1668 г. серьезные неприятности в канцелярии местного воеводы, так как, возвращаясь домой, они были задержаны на заставе и не предъявили проезжих или отпускных памятей, чем навлекли подозрение в связях с камскими разбойниками173.

Проездные документы были обязательны и в тех случаях, когда из Сибири «на Русь» отправлялись обосновавшиеся в новом крае жители. Подорожные и проезжие выдавали царские власти в лице слободских приказчиков, а иногда и уездных воевод. В 1665 г. проезжую грамоту получил невьянский крестьянин Степан Прохоров до Тотьмы «по матерь и по жену иво, и по братей, и по братних жен, и по детей, и по племянников». Обычность этого дела подчеркнута следующей формулой: «против прежнего, каковы даны тагильским крестьянам»174. Тогда же были выданы проезжие «на Русь» крестьянам Подгородной волости и Ирбитской слободы в разные пункты Поморья (в Чердынь, на Вагу, в Устюг Великий)175. Церковные крестьяне и вкладчики пользовались проезжими, полученными у настоятелей монастырей.

Встречались коллективные отпускные и проезжие для отправлявшихся «на Русь» за семьями («по 10 семей», «по 15 семей» и т. п.)176. В 1609 г., очутившись перед фактом бегства прибранных на государеву десятинную пашню крестьян из Сибири, правительство издало строгий указ, известный по грамоте в Пермь Великую: «И вперед бы есте в Перми, на посаде и во всем Пермьском уезде, велели заказ учинити крепкой: кто поедет или пеш пойдет из сибирскых городов, служивой или пашенной, какой человек ни буди, миме Перми, или в уезде на торжках, в селах и в деревнях объявитца, а от сибирскых воевод проезжих грамот... за воеводцкими печатьми у них не будет; и вы б тех людей велели, имая, приводити к себе ж и роспрашивали их накрепко, а роспрося, велели сажати в тюрьму до нашего указу»177. Появление в Поморье вчерашних черносошных крестьян, имевших проезжие памяти на десятки людей из числа 6лизкой и дальней (а то и мнимой) родни для препровождения ее за Урал, далеко не сразу вызвало тревогу царских властей. Достаточно сказать, что за 178 (1669/70) г. через Верхотурье вполне законно, по тобольским и тюменским проезжим, проследовало 69 крестьянских семей из Европейской России, «а поголовно всех з женами и з детьми и с маленькими робяты 1533 человека, а на Тюмень 17 семей, а поголовно... 518 человек»178. Но это и послужило одним из сигналов для проведения сыска беглых в Западной Сибири.

Со временем нарастали полицейские рогатки даже для временных перемещений населения в пределах не столь отдаленной округи. Отлучки по торговым делам, ради «долговой взятки», «для искания лошадей» и т. д. регистрировались в Тюмени, например, по состоянию на 1720 г. специальной отпускной книгой с указанием срока поездки (впрочем, не всегда точного) и поручителей179.

Письменного свидетельства требовало также пребывание на положении перемещающегося с места на место гулящего человека. В Сибири такими удостоверениями служили платежные отписи в уплате годового «гулящего» оброка, выдаваемые таможенными властями в городах и на заставах по дорогам из европейской части страны в Сибирь. Утеря или хищение платежной отписи воспринимались как серьезное бедствие, и гулящие люди заботливо оберегали эти «квитки».

Делопроизводство верхотурской приказной избы сохранило от 60—80-х годов XVII в. большое количество таможенных отписей, выданных гулящим людям в уплате годового оброка180. Фискальный характер этого вида документа не меняет вывода о том, что письменное начало уже тогда очень глубоко проникло в гущу народной жизни. Отсутствие какого-либо документального удостоверения личности скорее могло быть исключением, но не общим правилом. Желавшие пройти в Сибирь без соответствующих документов не раз терпели неудачу, если натыкались на заставу.

Об одной из неудач мы узнали из-за ограбления по дороге со стороны проводников. Оно заставило потерпевших четырех строгановских крестьян (Агапита Обарина и др.) в 1675 г. обратиться с жалобой на грабителей к властям. В челобитной они показали, что собирались идти в Сибирь, но «в Сибирь не угодили, на заставех не пропустили». На обратном пути крестьян и ограбили татары-проводники181.

На заставах Соликамского и Чердынского уездов в 1671 г. (год сыска беглых на Урале и в Западной Сибири) было отобрано у поморских крестьян, стремившихся достигнуть Сибири, так много проезжих памятей, что их накопился целый мешок. Его запечатали и отправили в Москву182. Тобольские воеводы и позже получали неоднократные указания у поморских крестьян «проезжия памяти на заставах имать и присылать в Тобольск»183.

Немаловажно рассмотреть еще одну сторону затронутой темы: как оценивали переселения сами крестьяне-переселенцы, если переселение совершилось без указаний свыше. Не менее важно знать, какую позицию занимали в данном случае оставшиеся на месте земляки новоселов. И здесь приходится отличать весьма и весьма различные оттенки в определении самого характера ухода. Официальная терминология («беглый», «бежал» и пр.) отнюдь не господствует даже в тех документах, которые призваны обратить внимание правительства на убыль тяглецов из черносошной деревни вследствие ухода на восточные окраины (например, в коллективных челобитных крестьянских миров). Здесь наряду с узаконенными (и единственно приемлемыми для царских властей) понятиями «беглый», «бегство» употребляются иные. О тех, кого власти назвали бы без обиняков беглыми, говорится, что они «сошли» туда-то. На допросах в Сибирском приказе такой крестьянин старался не употреблять слова «бежал». Обычно о себе крестьянин сообщал, что он «пришел» или «сошел» в Сибирь тогда-то. В 1632 г. тагильские и невьянские крестьяне наотрез отказались помогать властям в сыске беглых, заявив при этом: «Сыскивать де у них про беглых крестьян не про кого и нечего, беглых де крестьян у них нет»184.

Приведем такой характерный случай. В 1695 г. администрация Верхотурского уезда возбудила преследование крестьянина Невьянской слободы Симона Селиванова Розшептаева, который без дозволения властей переселился в Шадринскую слободу. На допросе в шадринской судной избе Розшептаев дал убедительное, с его точки зрения, объяснение своего поступка, расцененного властями как нарушение установленного порядка. Он сказал, что из Невьянской слободы «выехал ради того, потому что кормитца не у чево». И себя он назвал отнюдь не беглым, а «пришлой семейной человек», что и зафиксировал в протоколе допроса писчий дьячек185. Возможно, родственник или однофамилец Розшептаева — Иван Розшептаев — в 1648 г. был возвращен с Чусовой, как беглый. При допросе он, как и его спутники, оценили свои действия так: «сходил на Чусовую»186. Не менее отчетливо такую же оценку своих действий, т. е. как законных, обнаружил поселившийся в Киргинской слободе крестьянин Дмитрий Леонтьев Пантелеев. Он в 1635 г. подал челобитную, в которой писал: «Мать моя и женишко и сеструшка живут ныне на Осе». Первая его поездка за семьей окончилась неудачей, несмотря на то, что он имел проезжую грамоту «за тобольской печатью». Суть причиненной ему обиды Пантелеев изложил в следующих словах: «И на Осе твоего, государева, указу и тобольской проезжей грамоты не послушали, женишка моего и детишек и племяннишка моего мне не отдали. А семьи, государь, моей на Осе 13 человек». Челобитчик вновь просит грамоту, чтобы с Осы его семью отпустили в Сибирь. Интересна мотивировка этой просьбы: «А в ту твою, государеву, новую слободу на новое место прибирали всяких семьянистых людей, чей хто ни буди, чтоб в дальней твоей, государеве, вотчине твоя, государева, пашня роспахать» (подчеркнуто нами.— А. П.). В защиту своей позиции крестьянин приводит аргумент государственной целесообразности. Но Леонтьев явно заблуждался в своих оптимистических упованиях. Его заявление, прокламирующее беспрепятственный уход крестьян — «чей хто ни буди»,— насторожило дельцов Приказа Казанского дворца. Там челобитчика допросили, «в каких людех он жил». На этот вопрос Леонтьев ответил, что на Осе он был «в пашенных же крестьянех», а тягло сдал. В приказе предпочли сначала разобраться, снесшись с казанским воеводой, и только в случае нетяглого положения членов семьи Леонтьева, а также благополучного исхода с тяглым жеребьем не только самого челобитчика, но и отца — удовлетворить просьбу187.

В 1649/50 г. правительственный сыщик Михаил Борисович Бороздин, который должен был провести обследование земель и населения Перми Великой на предмет реализации решений Соборного Уложения 1649 г. о возвращении в тягло беломестных слобод и дворов, отпиской доложил свои соображения правительству. У него перед глазами были мирские «заручные» челобитные местных жителей, в которых они жаловались на монастыри, Строгановых и посадских богатеев Соли Камской Елисеевых и Суровцевых, что те населили свои владения покинувшими тягло посадскими людьми и крестьянами. И как-то незаметно для самого себя сыщик заговорил языком этих самых «заручных» челобитных, а он, в свою очередь, попал в царскую грамоту соликамскому воеводе Петру Семеновичу Прозоровскому: «А живут наших розных городов пришлые люди з женами и з детьми вызбылых и ни к которому городу не приписаны (во владениях Пыскорского монастыря.— А. П.)». В тех же выражениях говорится о слободах и деревнях Елисеевых и Суровцевых: «...живут наши прихожие люди... и тягла не платят». Притом имеются в виду не какие-то гулящие, вольные люди, а «из наших городов тяглые пришлые люди», которые «избегали от тягла от оскудения»188.

Объяснение приведенных фактов только желанием крестьян замаскировать бегство будет и поспешным и не вполне справедливым. Возвращение на старое место жительства, конечно же, не входило в намерения переселенцев. Это бесспорно. Однако в расчет необходимо принимать и другой момент — разницу, принципиальную разницу в подходе к проблеме перемены места жительства у крестьян, с одной стороны, и у правительства с его разветвленным аппаратом власти — с другой. Крепостнический курс правительственной политики, рельефно выраженный в законодательстве и практической деятельности царизма после Соборного Уложения 1649 г., встретил отрицательную реакцию у крестьян Поморья и Сибири. То, что в глазах властей было криминалом и оценивалось как бегство, для черносошных крестьян обозначало довольно естественное и жизненно важное состояние и вместе с тем право. Признание незыблемости права сравнительно свободных перемещений было характерно для представлений черносошных крестьян о своем положении, отличном от положения помещичьих крепостных или холопов. Различный подход к оценке самовольных передвижений крестьян со стороны самих крестьян и официального законодательства наблюдался и в первой половине XVIII столетия189.

Признание законности перемены места жительства крестьянами было присуще не только черносошной деревне Поморья, Урала и Западной Сибири. С таким пониманием мы сталкиваемся и тогда, когда в Сибирь переселяются крестьяне из вотчин Строгановых.

В 1678 г. из чусовской вотчины Агафьи Строгановой ушла в Сибирь большая группа крестьян с семьями и имуществом. В Красно-польской слободе Верхотурского уезда приказчик Иван Лукашевский, по его словам, стал спрашивать у крестьян проезжие памяти. Ответ крестьян он изобразил так: «Они идут в государеву вотчину в Сибирь. А кому будет до нас дело, и они де их и сами станут имать. А тебе де до нас какое дело?»190. Здесь явно сквозит мысль о Сибири как такой области государства, где само появление крестьянина из-за Урала делает его свободным, точнее, государственным крестьянином.

Более чем на полвека раньше, в 1624 г., на десятинную пашню в Табаринскую волость Пелымского уезда устроились гулящие «прихожие» люди Григорий Полуектов и Тимофей Иванов (прозвище Крытко). Воеводе они подали челобитные с просьбой позволить им привезти свои семьи. «А жены их и дети тех пашенных крестьян в Оникиевых слободах живут в простых людех, а не кабальные: Гришки Полуехтова жена и дети на Чюсовой у Петра Семенова сына Строганова, а Тимошки Иванова жена и дети живут Микиты Строганова в слободе на Каме реке на Очере. И тех жон и детей Петр Строганов из слобод не выпустит, держит у себя насильством»,— излагала содержание просьбы грамота из Москвы тобольскому воеводе Ю. Я. Сулешеву. Рассмотренные в Приказе Казанского дворца челобитные этих крестьян получили ход. Сулешев) предписывалось послать к Строгановым «кого пригоже» и выяснить на месте, являются ли челобитчики и их семьи крепостными людьми. Если да, то поездка семейств за Урал сама собою отпадала. В этом случае, видимо, грозила опасность и самим челобитчикам, так как в Москву затребовали списки с крепостей на крестьян191. О немедленной выдаче их Строгановым речи не было, но только потому, что сами Строгановы в это дело еще не вмешались.

В источниках крайне трудно найти факты, свидетельствующие о прошлой жизни появившихся на уральских и западносибирских землях частновладельческих крепостных крестьян. Нельзя отрицать естественного стремления вчерашних крепостных скрыть все, что связывало их с незавидным, полурабским состоянием на родине, чтобы избегнуть насильственного возвращения к помещику. Однако не только удачной конспирацией следует объяснять недостаток таких сведений192. Более вероятным является другое объяснение, отчасти вытекающее из всего предыдущего изложения. В Сибирь и на Урал в изучаемое время приток жителей из крепостной деревни Европейской России (если не считать уральских вотчин Строгановых) был еще крайне мал. Его многократно перекрывала волна сходцев из районов черносошного крестьянства. Новейшие исследования по демографии Поморья XVII — начала XVIII в. показывают огромную убыль населения за счет оттока на восточные окраины193.

В XVII столетии произошло любопытное социально-географическое размежевание сфер колонизации между государственной и крепостной деревней. Черносошные крестьяне, основная масса которых обитала в Поморье, заселяли Урал и Сибирь, крепостные светских и духовных феодалов центральной полосы России уходили на территории южных уездов, Поволжья и Дона. Тем самым представляется недостаточно обоснованным встречающееся в литературе заключение, что «Московская Русь в целом поставляла контингенты поселенцев для Сибири»194. Оно верно, если иметь в виду правительственные мероприятия по заселению Сибири, когда туда действительно попадали люди из различных местностей государства, а не только из Поморья. Но применительно к стихийной народной колонизации XVII — начала XVIII в. это мнение неприемлемо. Между тем безоговорочное причисление если не всех, то подавляющей массы появившихся по своей инициативе в Сибири людей к разряду беглых, к тому же бежавших «из феодального поместья или вотчины» Европейской России, сомнительно и, как мы показали выше, не вполне отвечает истине195. Тенденция во что бы то ни стало видеть Сибирь XVII — начала XVIII в. в качестве места укрытия именно крепостных крестьян соблазнительна, однако она страдает серьезными преувеличениями196. Думается, они присущи и В. И. Шункову. Он писал, что беглые раньше уходили на юго-запад, Дон и Волгу, а в XVII в. «обетованной землей для них становилась Сибирь»197. Этой темы нам придется еще касаться в связи с освещением вопроса о гулящих людях, из которых в значительной мере, как известно, рекрутировались завтрашние крестьяне. Не предвосхищая всех наблюдений этого раздела, заметим, что изучение мест выхода гулящих людей также не расходится с только что выраженным положением. Центральная полоса России дает крайне слабую, еле заметную струю гулящих.

Даже тогда, когда мы встречаем в документах упоминания о прежних местах жительства сибирских крестьян, где основательно уже внедрилось крепостническое землевладение, довольно редки данные о бывших крепостных. Куда чаще известия, что и до прихода в Сибирь крестьянин был «государевым» (черносошным или дворцовым).

Перед нами обстоятельная опись крупных населенных пунктов Западной Сибири 1695 г. Катайского и Колчеданского острогов, а также Арамильской и Камышевской слобод. На ее основе В. И. Шунков установил весьма высокую для Сибири долю выходцев из Поволжья (более 10% крестьянского населения)198. Как известно, Поволжье к исходу XVII в. было краем, где успешно шло расхищение земель помещиками-крепостниками. Однако, как правило, помещичьих крестьян Казанского и Симбирского уездов среди опрошенных не оказывалось. Это или «государевы» крестьяне названных уездов, или монастырские (реже), или посадские люди.

Встречается также следующий ответ на вопрос, кем был крестьянин до прихода в Сибирь: такого-то села (деревни) «крестьянской сын»199. Возможно, в данных случаях не без умысла умалчивается имя помещика. Тогда есть основания для определения отношения крестьян к установлению крепостного права. Называя себя крестьянскими сыновьями (иные из них жили в Сибири по 20 и более лет, имели семьи, взрослых детей), они давали понять, что крепостное право — мера временная, не распространяющаяся на потомство крепостного человека. Право перехода ими рассматривается как нечто само собой разумеющееся. Эта категория населения нуждается в дополнительном исследовании.

Анализ движения населения в Соликамском уезде с 1647 по 1678 г. (между двумя переписями) привел Н. В. Устюгова к выводу о незначительности доли пришлых людей из районов служилого землевладения. Она составляла всего 8,1% (77 человек), тогда как Поморье дало 89,8% (850 человек)200.

Известная легализация крестьянского отхода (и даже переселения) из Поморья находилась в вопиющем противоречии с многочисленными челобитными земских «миров» русского Севера на массовый отлив населения в восточные районы страны, а также трудно увязывалась с политикой широких сысков беглых, которую проводило правительство во второй половине XVII в. Но такова была жизнь, чьи многообразные и противоречивые проявления не всегда удается втиснуть в некие застывшие формы, требующие однозначной характеристики.

Показательно, что, несмотря на значительные масштабы ухода жителей из Поморья и «оскудение» его крестьянства, на рынках важнейших городских центров этого района (например, Устюга Великого) во второй половине XVII в. неуклонно увеличивается объем хлебной торговли, растет роль скупщика из посадских и крестьянских богатеев201. Иначе говоря, товарность сельского хозяйства растет, а следовательно, растет его продуктивность.

Отсюда вытекает вывод, что процесс «выталкивания» части сельского населения из деревни происходил не без влияния внедряющихся товарно-денежных отношений и в обстановке социального расслоения поморского крестьянства. Данные обстоятельства помогают глубже уяснить внутренние пружины миграционных явлений и на восточных окраинах Русского государства — на Урале и в Сибири. Там наряду с оседанием на пашне наблюдается приток ищущего заработка люда, доставляющего рабочую силу для различных сфер хозяйства202.

* * *

После уточнения некоторых исходных положений переключим внимание на изменения в размещении русского населения на территории Урала и Западной Сибири за XVII — начало XVIII столетия. В первую очередь нас интересует процесс формирования постоянного населения в этом регионе, т. е. главным образом крестьянского. Поэтому север Евразийского континента в междуречье Печоры и Оби нас пока не привлекает. К здешним территориям придется вернуться в другой связи — при рассмотрении миграций гулящих людей. Предметом исследования сейчас являются уезды, имевшие крестьянское население: на западном склоне Уральского хребта— Чердынский, Соликамский и Кунгурский; на востоке — Верхотурско-Тобольский земледельческий район (Верхотурский, Тобольский, Туринский, Тюменский уезды). В Зауралье наибольшее число крестьян осело в Верхотурском и Тобольском уездах. По неполным данным окладной книги Сибири 1697 г. (относящимся только к пашенным, т. е. находившимся на десятинной пашне крестьянам), на территории Верхотурского и Тобольского уездов их числилось соответственно 1197 и 2888 дворов, тогда как в Тюменском было 222, в Туринском — 333 двора203.

Для сравнения достаточно привести такой факт. В Невьянской волости (слобода с деревнями) в 1669 г., задолго до составления окладной книги, по данным «дворовых переписных книг», было 454 двора крестьян, бобылей и захребетников, т. е. почти столько же, сколько в конце века насчитывалось пашенных крестьян в Туринском и Тюменском уездах вместе взятых204.

Возникновение городов Верхотурья (1598 г.) и Кунгура (1648 г.), а также Далматова монастыря (1644 г.) и других поселений на Исети обозначило те районы, которые в XVII столетии приняли наибольшее число переселенцев на Урал и в Западную Сибирь. Если из десятилетия в десятилетие в Чердынском205 и Соликамском уездах довольно заметными темпами росло население, главным образом благодаря развитию солеваренной промышленности, то в еще больших размерах колонизационная волна затронула упомянутые ранее районы. На Западном Урале быстро шло заселение черносошного Кунгурского уезда. Плодородные почвы этого края, сравнительная близость к обжитым уездам способствовали тому, что в 1678 г. здешнее население составило 1209 дворов и изб, а к началу XVIII в. (1703 г.) возросло более чем в 12 раз по сравнению с первым годом поселения (1648) и достигло 4277 дворов. Значительный приток населения отмечен в Обвенском и Инвенском поречьях, наиболее благоприятных для земледелия местностях южной части Соликамского уезда. Так, в течение 40 — 70-х годов XVII в. число крестьянских и бобыльских дворов здесь выросло до 2315 и вдвое превышало количество дворов остальной части Соликамского уезда. К 1700 г. (когда Инвенский и Обвенский станы перешли в руки Г. Д. Строганова) в этом районе значилось уже 3443 двора и изб с населением в 14 003 души муж. Пола206. За Уралом интенсивно заселялся Верхотурский уезд, к 1680 г. имевший уже 1980 дворов против 278 в 1624 г. (увеличение более чем в 7 раз). В 1710 г. здесь было около 3 тыс. крестьянских и бобыльских дворов207.

Скромнее выглядели темпы колонизации Туринского уезда. В 1624 г. туринских крестьян числилось 152 двора, в 1697 г.— 333 двора208, но к 1710 г. их число более чем удвоилось и составило 742 двора209. В Тюменском уезде соответственно — 43, 222 и 743 двора210.

Прирост числа жителей фиксировался царской администрацией. Когда в 1632 г. понадобилось увеличить крестьянское население Томского разряда, правительство нашло выход за счет перевода туда большой группы крестьян Верхотурского уезда (до 100 семей). В ответ на протесты верхотурского воеводы, жаловавшегося на столь серьезную убыль подведомственных ему крестьян, из Москвы дали понять, что тревога поднята напрасно. Грамота разъясняла воеводе: «И в Томской розряд крестьян указано послати для того, что и без тех крестьян в Тобольском розряде пашенных крестьян и хлеба пахоты их много, а в Томском розряде крестьян и хлеба тамошние пахоты мало». Дабы окончательно выбить козыри из рук вздумавшего перечить воеводы, московские приказные дельцы писали без обиняков: «А тем, что на их (выбранных для посылки в Томский разряд крестьян.— А. П.) место иных крестьян вскоре прибрати не мочно и не из кого, не отписываться, хотя будет в тех крестьян место... новых крестьян вскоре и всех вдруг прибрати не мочно»211. Центральная власть не сомневалась, что в Тобольском разряде приток извне с лихвой покроет частичную убыль крестьян. И в дальнейшем правительство прибегало к переводам крестьян в восточные районы Сибири из лучше заселенных западных. После переписных работ, выполненных в 1680 г. специальным посланцем из центра стряпчим Львом Поскочиным (до того составление писцовых, переписных и дозорных книг осуществлялось в Сибири местными лицами, что вызвало в конце концов подозрения правительства)212, была предпринята попытка вновь перевести часть западносибирских крестьян в уезды Восточной Сибири. Согласно указу 1688 г. тобольский воевода должен был отправить на поселение в Енисейск и Иркутск тех новоприходцев, которые объявились в Тобольском разряде после переписи Поскочина. В следующем году воевода А. П. Головин послал из Тобольска на 14 дощаниках 423 человека женатых и 160 холостых новоприходцев213.

В 1670 г. тобольский воевода писал верхотурскому, что в пределах Верхотурского уезда «ныне в слободах почало быть многолюдно»214.

Проехавший через Западную Сибирь уроженец Шлезвиг-Голштинии Избрант Идее, посол в Китай от русского правительства, в начале 90-х годов писал: «Выехав 10 июня из Утки на телегах и лошадях, проехали мы мимо слободы Аятской и пересекли огибающую ее реку Нейву. Далее мы последовали вдоль реки Режи до слободы Арамашевой и оттуда до Невьянского острога... Это путешествие сухим путем до Невьянска доставило мне величайшее наслаждение, так как по пути встречались прекраснейшие луга, леса, реки, озера и самые плодородные и прекрасно обработанные поля, какие только можно себе представить, все хорошо заселенные русскими; здесь можно было достать всякие припасы по сходной цене». И далее И. Идее в этих краях встречал по пути местности «с густозаселенными русскими деревнями и слободками и с хорошо обработанными полями». Вся область по дороге от Урала до Тобольска произвела на Идеса впечатление густонаселенной215.

Правительство в 1699 г. указало провести новую перепись населения Верхотурского уезда, сославшись на то, что «с 200 году и после того как учинилось в Поморских и в иных русских многих городех и уездех хлебу недород, и из тех городов и уездов многие крестьяня, оставя свои жеребьи и тягла, с женами и с детьми сошли в сибирские городы... и в слободах и в деревнях новых поселились на заимках и к прежним крестьяном пристали, и, захватя многие земли, владеют, а... никаких доходов не платят». При этом грамота обвиняла слободских приказчиков в укрывательстве таких людей216.

Колонизация охватила в основном склоны Уральских гор, почти не затрагивая центральных районов. Наметилось некоторое продвижение населения в южном направлении. Но пределы этого продвижения ограничивались лесной и отчасти лесостепной зонами.

Все же успехи колонизации здешних мест далеко еще не соответствовали огромным земельным пространствам.

Обращаясь к владениям феодалов на Урале и в Западной Сибири, можно также констатировать заметный рост их населения, в частности вследствие притока извне. Но темпы притока в вотчины Строгановых и монастырей со временем убывали. В первой половине XVII столетия колонизация строгановских и монастырских земель почти не уступала по интенсивности той, которую мы наблюдаем на государственных землях. Со второй половины века заселение государственных земель идет значительно быстрее, чем частновладельческих. Переписные книги отмечают рост населения владений Строгановых за 40—70-е годы с 1602 до 2855 дворов (всего лишь в 1,8 раза). Между тем за 1579—1623/24 гг. здесь население росло чрезвычайно быстро и увеличилось более чем в четыре раза (с 203 до 933 дворов крестьян)217 и это несмотря на то, что солеваренные промыслы уральских магнатов имели большую притягательную силу для всех, кто искал стороннего заработка. В то же время число дворов в Инвенском, Обвенском и Косьвенском поречьях Соликамского уезда возросло за 1646/47—1678/79 гг. почти в три раза (с 803 до 2316)218, в Кунгурском уезде — в тех же пределах219, в Верхотурском уезде только за 1666—1680 гг. оно более чем удвоилось (соответственно 953 и 1980 дворов)220.

Приуральские монастыри (Пыскорский Преображенский и Соли-камский Вознесенский) даже потеряли подавляющую часть своих крестьян после образования Кунгурского уезда. А до середины XVII в. в их владения шел интенсивный приток переселенцев-крестьян. Пыскорский монастырь по писцовым книгам И. И. Яхонтова имел только 23 крестьянских двора, в книгах 1623/24 г. М. Кайсарова отмечено 36 дворов, а в 1646/47 г. при составлении переписных книг П. К. Елизарова в вотчинах монастыря оказалось 365 дворов с 1136 душами м. п. крестьян. Несколько менее (220 дворов и 754 души муж. пола) имел в это время Вознесенский монастырь. К моменту переписи Ф. Ф. Вельского (1678 г.) у Вознесенского монастыря осталось всего 73 двора (215 душ муж. пола). Писец отметил: «На великого государя взята деревня, да запустело 14 деревень, да починок, 11 дворов, да 136 дворовых мест, людей из них вышло и выведено и померло 419 человек»221. Резко сократилось число крестьян и у Пыскорского монастыря, хотя он продолжал развивать свое солеваренное хозяйство.

В итоге за 1623/24— 1678 гг. население церковных владений Соликамского уезда претерпело следующие изменения: в 1623/24 г. оно составляло 4% общего дворового числа, к 1647 г. возросло да 16%, а в 1678 г. упало до 6%. За те же годы доля населения вотчин Строгановых снизилась почти наполовину — с 71 до 44%222.

Монастыри Зауралья (Далматов Успенский, Верхотурский Николаевский, Невьянский Богоявленский и др.) привлекали население и во второй половине XVII в., но также не могли идти в сравнение с «государевой» деревней по масштабам колонизации. Так, Невьянский Богоявленский монастырь к переписи 1680 г. владел 96 дворами крестьян, т. е. более чем вдвое превосходя уровень 1659 г223. Книги этого монастыря за 1701 г. указывают ту же цифру — 96 дворов224. Следующий, 1702 г., дает резкий скачок числа крестьянских дворов за монастырем — их уже 149225. Но он легко объясним. В этом году монастырские владения описывал сын боярский Григорий Загурский, выявивший много утаенных дворов в деревнях монастыря. Ту же картину обнаружил переписчик в Верхотурском Николаевском монастыре, число крестьян которого сразу увеличилось до 58, вместо 24 по предыдущим описаниям226. Поскольку об утаенных «душах» известно, что они жили «своими дворами», совершенно ясно; появление их в монастырских вотчинах происходило не в один год, а исподволь. По сведениям тюменского воеводы И. И. Ладыгина, за 1662—1668 гг. возросло за счет новоприходцев население Тюменского Преображенского монастыря227. Но в 1713 г. он вследствие бегства (главным образом) лишился почти половины крестьян228. Тобольский Знаменский монастырь к началу 60-х годов XVII в. также принял в свои владения гулящих и прихожих людей сверх книг 1643 г. (почти исключительно выходцев из Поморья)229.

Активно действовала на поприще приобретения земель и крестьян архиепископская (позже митрополичья) кафедра в Тобольске. Но и она во второй половине века больше теряет, чем получает. В 70-х годах XVII столетия из вотчин Софийского дома бегут крестьяне в Мурзинскую и другие слободы230.

В 1680/81 г. сибирский владыка лишился Новопышминской заимки: ее отписали «на государя». Прежний владелец получил, однако, право вывезти из этого места своих старинных крестьян. Но не тут-то было. Ни власти духовные, ни гражданские не могли этого сделать. В верхотурскую приказную избу поступило уведомление, что «старые митропльи крестьяне ссыланы, и те крестьяне учинились ослушны, из слободы не поехали»231. Происшедшая перемена их, видимо, устраивала больше, чем пребывание на положении крестьян всесибирского пастыря.

Главная причина, почему феодальные владения отставали от государственной деревни в смысле притока крестьян, кроется, как мы полагаем, в том, что произошли серьезные изменения в отношении крестьянства к феодально-крепостническому землевладению после Уложения 1649 г. Так как главную массу переселенцев составляли крестьяне черносошной деревни, они после Уложения 1649 г., утвердившего крепостную зависимость крестьян от землевладельцев, стали менее охотно оседать в частных феодальных вотчинах, предпочитая им государственные слободы и волости. Этому не приходится удивляться, ибо феодально-крепостнический гнет особо наглядно и остро проявлялся во владениях светских и духовных феодалов, хотя те и другие предпринимали немало усилий для привлечения населения.

Во второй половине XVII в. определяется другая существенная особенность миграционных процессов на изучаемых территориях. Она состояла в том, что резко усиливаются перемещения населения в пределах собственно уральско-западносибирского района, причем преобладают восточное и южное направления колонизации. Обратные переселения из-за Урала «на Русь» хотя и присутствуют во второй половине столетия, но не являются сколько-нибудь значительными. До середины века они были заметнее. Приходилось даже сибирским воеводам посылать в Поморье своих людей для сыска бежавших крестьян232. В мае 1626 г. из Кузнецкого острога бежала группа служилых людей и пашенных крестьян числом около 15 человек. Пойманные на устье Томи, они были допрошены с пристрастием. Крестьяне в своих ответах объясняли свое бегство тем, что им «государева пашня не за обычай». Они хотели «прониматца» в различные местности Европейской России. Вероятно, все они были ссыльными233. «К Русе» бежали десятки верхотурских крестьян в начале 30-х годов XVII в., не желавшие, чтобы их переселяли в Томский разряд. На соляных промыслах Западного Урала выходцы из Сибири были крайне редки, как об этом свидетельствуют переписные книги 1678 г.

Анализ состава жителей слобод Верхотурского уезда в конце XVII в. показывает, что подавляющее большинство населения назвало предыдущим местом своего обитания ближайшие уральские и сибирские уезды. По переписи 1695 г. Арамильской и Камышевской слобод, а также острогов Катайского и Колчеданского вместе с деревнями Далматова монастыря получается интересная картина. Из 872 учтенных переписью по местам выхода крестьян 460 человек, или почти 53%, сказались выходцами из уездов Урала и Сибири. Больше всего оказалось кунгурцев—108 человек (12,4%) и соликамцев — 91 человек (10,4%). Далее следуют выходцы из соседних сибирских уездов — 76 (8,8%), из вотчин Строгановых — 71 (8,1%), чердынцы — 42 (4,8% ), уфимцы — 38 (4,4% ) и т. д234.

Согласно переписным книгам 1710 г., среди населения слобод на берегах Тобола и его притоков население уральского происхождений решительно преобладало, как это было, например, в Усть-Суерской слободе (одних кунгурцев там было 50 человек из 81 пришлого, т. е. около 62%)235, а также в Царевом городище236.

В Приуралье южная часть Соликамского уезда (Обвенское, Инвенское и Косьвенское поречья) заселялась по преимуществу выходцами из соседних местностей. По подсчетам Н. В. Устюгова на основе переписных книг 1678—1679 гг., в поречьях осели выходцы почти двух десятков поморских уездов, но подавляющее большинство появилось здесь из Чердыни (32%), Кайгородка (13,3%), Соли Камской (10,1%) и Кунгура (6,5%), т. е. уральцы здесь составляют более половины (61,9% )237.

Недавние изыскания В. П. Червякова рисуют сходную картину по всему Соликамскому уезду. За 1647—1710 гг. пришлое мужское население из Восточного Поморья в черносошных станах составляло здесь 38%, притом больше всего было чердынцев (29,1%). А изучение причин запустения крестьянских дворов уезда свидетельствует, что 21,5% падает на внутриуездные перемещения, 20,5% —на выселение в другие местности, главным образом в Сибирь и на Кунгур238.

Много выходцев в соседние районы дал за первую половину XVII столетия Чердынский уезд, в котором по переписным книгам 1647 г. значилось пустых 1059 дворов и 158 дворовых мест.

В. А. Оборин подсчитал, что 55% крестьян, ушедших за пределы уезда, перебрались в южные местности Прикамья — на Сылву, Инву, Обву и т. д239. При составлении переписных книг Кунгурского уезда 1703—1704 гг. в этом районе было обнаружено более 300 выходцев из Чердынского уезда240.

В целом данный вывод справедлив и для колонизации Кунгурского уезда. Выходцы только четырех уездов (Осинского, Чердынского, Кайгородского, Соликамского), по сведениям переписных книг 1703—1704 гг. дают примерно половину пришлого населения здешних мест241.

Колонизация южных местностей Тобольского уезда осуществлялась в очень большой мере за счет передвижений населения из ранее возникших слобод Верхотурского уезда. Еще в 1647 г., судя по глухому упоминанию в росписи отписок («о пышминском и о ксецком месте и о русских прихожих людех поморских городов»), производилось какое-то обследование мест по Исети242. В 1669 г. на Исети существовали отъезжие сенокосы десятков ирбитских крестьян243. Шли длительные тяжбы между верхотурскими и тобольскими властями из-за непрекращающегося отлива населения из старых пунктов Верхотурского уезда на плодородные земли южных районов Тобольского уезда. Иногда «в бегах» значилось от 20 до 50% жителей того или иного пункта, подчиненного верхотурским администраторам244.

Переписка между воеводами и приказчиками Верхотурского уезда начала 90-х годов XVII в. выявляет хитроумные уловки крестьян, желавших самовольно переселиться в Тобольский уезд. Было замечено, что родичи сбежавших крестьян, оставшиеся пока на старых местах, якобы продают скот в Тобольский и Тюменский уезды. В 15 слобод Верхотурского уезда были посланы распоряжения, запрещавшие такие торговые поездки крестьян без верхотурских памятей. Эта мера объяснялась следующим образом: «...для того, что де и ныне многие крестьяне бежать хотят и скотину свою высылают продажею ж ложною в те места, куда хотять бежать»245.

Составлялись обширные «росписи» беглых на предмет их возвращения. Однако практический результат был, как правило, весьма и весьма скромным. Разрядные воеводы в Тобольске, пользуясь своим более высоким служебным положением, ограничивались обычно затяжной перепиской, не упуская случая упрекнуть верхотурских в нерадивости и на них сваливая вину за уход населения в пределы Тобольского уезда246. Беглые верхотурские крестьяне, даже будучи сысканными в Тобольском уезде, не поддавались возвращению, если не было санкции Тобольска247.

В 1678 г. тюменский воевода Михаил Квашнин отпиской в Тобольск известил, что в прошлые лета из Тюменского уезда бежали на территорию Тобольского уезда (Бешкильская, Красногорская и другие слободы) пашенные и оброчные крестьяне. Причиненный ежегодным казенным сборам в Тюмени ущерб Квашнин определял так: недопашка почти 12 дес. государевой пашни, недобор 3 руб. 8 алт. 4 ден. оброка и 74 чети хлебного оброка (ржи и овса поровну)248. Отрывок росписи на сбор денежного оброка и проварных денег по Тюменскому уезду начала XVIII в. упоминает 61 беглого249.

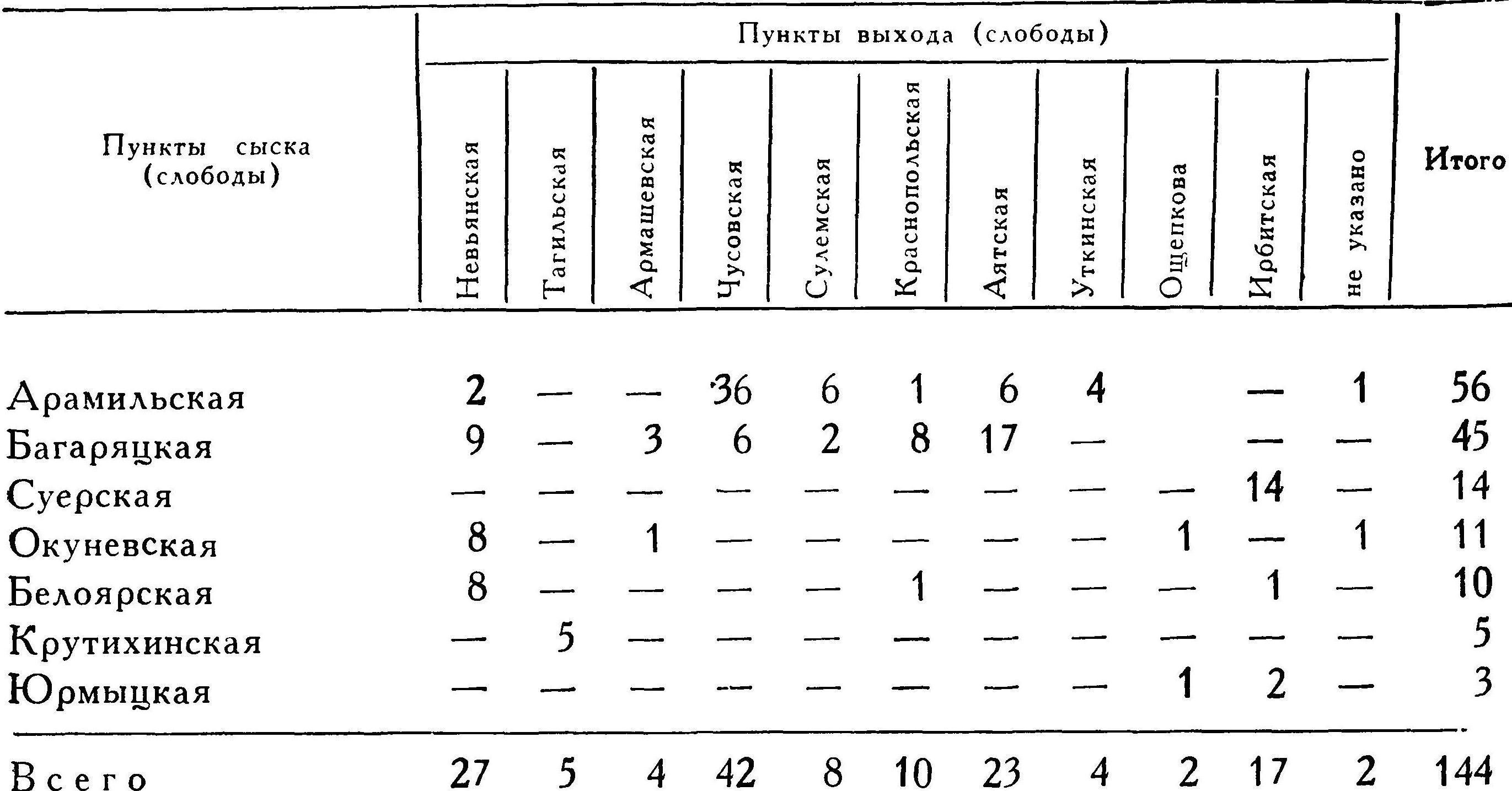

Таблица 1

* Таблица составлена по данным книг стольника князя Семена Васильевича Шахаева от октября 1694 г. (ЦГАДА, Разрядный приказ, Денежный стол, кн. 253, лл. 84—141 об.).

Просматривая росписи беглых из Верхотурского уезда, можно заметить, как нарастает по годам отток населения. Согласно росписи 1666 г. выходит, что за 1643—1652 гг. отмечено 5 случаев бегства крестьян, за 1653—1660 гг.— 16, а за 1661 —1666 гг.— 123 случая. Правда, последнее шестилетие характеризовалось некоторыми обстоятельствами чрезвычайного порядка (неурожаи, разорение в ходе башкирского восстания 1662—1664 гг., расквартирование по слободам военных отрядов на случай повторения нападений извне). Но и в дальнейшем сохраняется высокая доля ухода крестьян за пределы Верхотурского уезда (как уже говорилось выше, от 20 до 50% наличного числа крестьян). Для конца XVII в. можно привести табл. 1, характеризующую уход населения из Верхотурского уезда в южные местности Тобольского края»

Данные таблицы отчетливо свидетельствуют, что слободы юга Тобольского уезда привлекали выходцев из районов старого заселения. Наблюдаются, несомненно, кустовые землячества: переселенцы какого-либо пункта Верхотурского уезда устраиваются более или менее компактными группами в определенных слободах Тобольского уезда. Так, в Арамильскую слободу шли в подавляющем большинстве жители Чусовской слободы (их почти две трети всех выходцев). Свыше половины крестьян Багаряцкой слободы выходцы из Аятской и Краснопольской слобод. Ирбитские крестьяне предпочитают Суерскую слободу, невьянские — Окуневскую, Белоярскую и Багаряцкую. Только тагильцами представлены в этих книгах новоприходцы Крутихинской слободы.

Кроме обнаруженных в Тобольском уезде беглых крестьян Верхотурского уезда, С. В. Шахаев отметил неотысканиых 276 человек дворохозяев, в том числе крестьян Невьянской слободы — 54 человека, Ницынской — 47, Чусовской — 47, Пышминской — 26, Аятской — 23 человека и т. д. Сыск Шахаева охватывал время с 1686 по 1694 г.

Судьба выявленных в тобольских слободах «сходцев» не была решена. Их переписали, но жить оставили в пунктах сыска «до указу».

В «росписях» чаще всего довольно точно указано местонахождение того или иного беглого. Так, согласно «росписи» 1666 г., из 146 семей беглых верхотурских крестьян, которых не вернули на старые места, на 129 эти сведения имелись. Едва около двух десятков считались живущими в Туринском и Тюменском уездах, остальные значились в пределах поселений Тобольского уезда. Ясно выступает наиболее быстро заселяемый район — бассейн Исети. Вслед за Киргинской слободой, где значится 30 человек беглых, по их численности идут местности на Исети: Урюмская слобода (15 чел.) и Мехонина Курья (14 чел.)250. Уход на Исеть отмечен из Пышминской слободы в 1675 г251. Быстро увеличивалось население возникшей на этой реке в 1662 г. Шадринской слободы, к 1686 г. составлявшее 137 дворов пашенных крестьян, не считая служилых людей, а к 1710 г. выросшее едва ли не в 70 раз по отношению к первому году существования слободы252. С 1686 по 1710 г. по четырем пунктам Исетского края (слободам: Царево Городище, Суерской, Усть-Суерской, Белозерской) отмечено девятикратное (в среднем) увеличение населения253. Кроме Исети новые русские поселения стали возникать на Миясе. Здешние слободы (Усть-Миясская, Окуневская, Чумляцкая и др.) довольно быстрд стали обрастать деревнями254.

При межеваний земель Верхотурского и Туринского уездов среди деревень, возникших в ясачных волостях Туринского уезда, была отмечена «деревня Чусовлян», имевшая 7 дворов255. Близ Багаряцкой слободы была деревня Кунгурская256.

Основная масса русского населения Кузнецкого уезда в XVII в.— выходцы из более северных сибирских уездов и Приуралья. Об этом свидетельствуют и названия старых сел (Чусовитино, Пермяково и др.)257. Среди старожилов тобольских крестьян был Яков Редикорцев, выходец из Чердынского уезда (погост Редикор)258.

На рубеже XVII—XVIII вв., и особенно в первые годы нового столетия, добавляется еще один существенный фактор, влиявший на миграции населения. Мы имеем в виду возникновение крупной мануфактурной промышленности на Урале. Разработка рудных месторождений, постройка мощных по тем временам железоделательных и чугуноплавильных заводов (Каменского, Невьянского, Алапаевского и др.) оказали глубокое воздействие на жизнь этого края, тем более, что в широких масштабах стала применяться приписка крестьян уральских и западносибирских уездов к новым предприятиям. Обременительная повинность по обслуживанию заводов, рудников и транспорта вместе с усилением налогового пресса вызвала возрастание отлива крестьян из Кунгурского и Верхотурского уездов259. Но направления этого отлива были в основном прежними.

Итак, перемещения населения в XVII—начале XVIII в. свидетельствуют об усилившихся миграциях жителей уральско-западносибирского района. Новые поселения за Уралом имеют высокий процент выходцев из уездов Приуралья и старых слобод Верхотурского уезда. В этом усматривается существенное отличие колонизации здешних мест от заселения обстоятельно изученного В. А. Александровым и А. Н. Копыловым Енисейского края. Там выходцы уральско-верхотурского происхождения имели довольно скромный удельный вес в составе крестьянского населения260. Живые, органические связи населения Урала и Западной Сибири в период начального освоения зауральских территорий русским народом сыграли большую роль в этом процессе. Уральские владения России были, таким образом, опорной базой для продвижения в Сибирь, отдали большую долю своего населения при колонизации земель «за Камнем».

В рамках очерченного района мы наблюдаем создание к началу XVIII в. костяка крестьянского населения во вновь заселяемых местностях. Именно возникновение крестьянских поселений во многом создает условия для государственного единства уральско-западносибирского региона с остальной территорией России.

Изменения в размещении населения показывают, что на Урале и в Западной Сибири наиболее распространенной формой колонизации было почти одновременное волнообразное перемещение в южном и восточном направлениях из смежных районов. Дальние переселения (в дореволюционной литературе они назывались иногда «перелетами») также занимают видное место, но уступают передвижению населения в пределах смежных районов. Те уезды, которые привлекают наибольшее число крестьян, вместе с тем сами выделяются в качестве преобладающих мест выхода при заселении новых земель (Соликамский и Кунгурский уезды на Урале, Верхотурский — в Сибири).

141В. И. Шунков. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII—начале XVIII века. М.— Л., 1946, и др. работы.

142В предыдущих своих работах автор и сам допускал преувеличения в оценке «бегства» как единственной формы вольно-народной колонизации.

143М. М. Богословский. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в., т. I. М., 1909, стр. 152, 189—190, т. II. М., 1912, стр. 289—296; Н. В. Устюгов. К вопросу о социальном расслоении русской черносошной деревни XVII в.— «История СССР», 1961, № 6, стр. 60—79.

144Веским аргументом в пользу данной точки зрения служат наблюдения над миграциями поморского населения XVII—начала XVIII в. (П. А. Колесников. Миграция северного крестьянства в XVI—начале XVIII в.— «Материалы по истории европейского Севера СССР. Северный археографический сборник», вып. 1. Вологда, 1970, стр. 372—373.)

145 П. Н. Буцинский. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889, стр. 217.

146ВПИ, оп. 1, стб. 214, ч. 2, оп. 2, д. 249. Это не значит, что ранее не было подобных документов. В 1671 г. на Юксеевской заставе Чердынского уезда скопилось до 500 человек поморских жителей, которые держали путь в Сибирь: «А едут те крестьяне в сибирские [города] по проезжим отпускным памятем от судеек и от земских старост, и от таможенных голов, и от сотников» (СП, стб. 878, лл. 36—37)

147ВПИ, оп. 1, стб. 214, ч. 2, л. 249.

148Там же, л. 247.

149Там же, л. 248. Этот и другие документы (см. ниже) вновь подтверждают вывод Н. В. Устюгова о притоке рабочей силы из Поморья на соликамские промыслы в XVII в. (Н. В. Устюгов. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке. М., 1957, стр. 188—192).

150ВПИ, оп. 1, стб. 214, ч. 2, л. 251 («...и в описех не бывали»,— замечает документ).

151Там же, л. 253.

152Там же, л. 258.

153Там же, л. 252.

154Там же, л. 255.

155ВПИ, оп. 1, стб. 214, ч. 2, л. 254.

156Там же, л. 256.

157Там же, л. 257. Помимо таможенных выписей (их особенно много из Яренска) и отпускных-проезжих, выданных местными властями, видом на право передвижения служили челобитные с соответствующими резолюциями об отпуске (ВПИ, оп. 2, д. 249, лл. 107—107 об. 123—123 об.— документы Пежемской Устьянской волости).

158Там же, оп. 1, стб. 214, ч. 2, л. 250.

159Там же, л. 258. О «бобыльке» Никите Лутсовых в отпускной сказано, что он не солдат, не стрелец «и в-ыных службах и описех не бывал» (там же, л. 248).

160Там же, л. 255.

161А. Г. Манъков. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII века. М.— Л., 1962, стр. 58.

162ПСЗ, т. И, № 985, стр. 491.

163ГАТОТ, Тюменская воеводская канцелярия, д. 325, л. 1.

164С. И. Сакович. Памяти кормежные, наемные и жилые крестьян-отходников конца XVII века.— «Археографический ежегодник за 1962 год». М., 1963, стр. 166—173.

165ПСЗ, т. II, № 1181, стр. 760—765. Ср. £. И. Индова, А. А. Преображенский, Ю. А. Тихонов. Классовая борьба крестьянства и становление буржуазных отношений в России (вторая половина XVII—XVIII в.) — «Вопросы истории», 1964, № 12, стр. 31—34; Б. Н. Казанцев. Законодательство русского царизма по регулированию крестьянского отхода в XVII—XIX вв.— «Вопросы истории», 1970, № 6, стр. 22.

166Рассмотренные акты выгодно отличаются от записей таможенных книг северных городов, регистрировавших взимание пошлин за передвижение людей и товаров, так как содержат более обстоятельные сведения о цели и направлении ухода (Ср. А. Ц. Мерзон, Ю. А. Тихонов. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). М., 1960, стр. 610).

167ВПИ, оп. 1, стб. 152, л. 127 об. Мы исключаем из поля зрения поездки с торговыми целями. Они оформлялись особым образом.

168В. И. Шунков. Указ. соч., стр. 54.

169ВПИ, оп. 1, стб. 214, ч. 2, лл. 248—250, 255, 258 (печати мирских властей) 251, 254, 356 (таможенные печати). Ср. там же, оп. 2, д. 249, лл. 97, 101, 113, 115, 124, 129 И др.

170ДАИ, т. V, № 95, стр. 427.

171ДАИ, т. VI, № 7, стр. 49.

172См. очерк VI о классовой борьбе.

173Архив ЛОИИ, Соликамские акты, карт. 3, № 940.

174ВПИ, оп. 1, стб. 6, л. 1.

175Там же, л. 10; стб. 8, лл. 312—314,

176СП, стб. 878, лл. 45—55, 56, 76 и далее.

177АИ, Т. II, № 250, стр. 297.

178СП, стб. 878, лл. 11 —12. Не приходится сомневаться, что в состав этих многолюдных семей входили не только родичи.

179ГАТОТ, Тюменская воеводская канцелярия, д. 1318, лл. 2—8 об.

180См. Архив ЛОИИ, Верхотурская воеводская изба (далее — ВВИ), карт. 28, № 38, лл. 1—128; карт. 30, № 15, лл. 1—146. По-видимому, в целях усиления контроля за перемещениями гулящих людей власти стремились пропустить через административный фильтр этот беспокойный элемент. Каждая отпись, выданная в таможне, имеет непременную клаузулу: «отнесть в приказную избу». Этим и объясняется наличие значительного числа данных документов в делопроизводстве приказной избы (ВПИ, оп. 2, д. 171, лл. 1—299).

181«Кунгурские акты XVII в. (1668—1699)». СПб., 1888, стр. 32—34.

182СП, стб. 878, л. 40.

183ПСЗ, т. III, № 1594, стр. 360—361.

184П. Н. Буцинский. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889, стр. 223.

185ермский областной краеведческий музей (далее — ПОКМ). Коллекция 11101, 31.

186ВВП, карт. 4, №70, л. 31.

187СП, стб. 60, лл. 153—163.

188ЦГАДА, ф. ГК|Э> оп. 17, Соликамский уезд, № 11 336, лл. 1—2; ср. П. П. Смирнов. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. II. М.— Л., 1948, стр. 637; А. А. Дмитриев. Пермская старина» вып. II. Пермь, 1890, стр. 107.

189Е. И. Заозерская. Бегство и отход крестьян в первой половине XVIII в.— «К вопросу о первоначальном накоплении в России (XVII—XVIII вв.)». Сб. статей. М., 1958, стр. 158—159.

190ВПИ, оп. 1, стб. 214, ч. 2, л. 246.

191СП, кн. 6, лл. 235—236.

192Кстати, не стоит ее преувеличивать. Человеку XVII столетия было нелегко выдумать новую биографию, когда его допрашивали, взывая к религиозным чувствам. Перед «евангельской заповедью» и крестоцелованием не всякий решался говорить заведомую неправду о своем прошлом. Это необходимо принимать в расчет при оценке достоверности сообщаемых крестьянами сведений.

193См. работы П. А. Колесникова, В. П. Червякова и других в «Северном археографическом сборнике» (вып. 1. Вологда, 1970).

194В. В. Покшишевский. Заселение Сибири (историко-географические очерки). Иркутск, 1951, стр. 53—56. Основанием для подобного вывода автору послужил подсчет по именным указателям к «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера — основание не очень надежное.

1953. Я. Бояршинова. Крестьянская семья Западной Сибири феодального периода.— «Вопросы истории Сибири», вып. 3. Томск, 1967, стр. 5.

196А. А. Кондрашенков пишет, что «наряду с государственными в Зауралье и Западной Сибири оседали в большом количестве и крепостные крестьяне» (А. А. Кондрашенков. Указ. соч., стр. 48).

197«История СССР с древнейших времен до наших дней», т. II. М., 1966, стр. 341.

198В. И. Шунков. Указ. соч., стр. 48—51.

199СП, КН. 1444, лл. 247—247 об., 253, 263, 264 об., 321 об.

200Н. В. Устюгов. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке» стр. 188. Ср. там же, стр. 209.

201А. Ц. Мерзон, Ю. А. Тихонов. Указ. соч., стр. 657—658.

202Н. В. Устюгов. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в., стр. 313; А. А. Преображенский. Работные люди на Урале в XVII—начале XVIII века.— «Из истории рабочего класса Урала». Сб. статей. Пермь, 1961, стр. 47—64.

203М. И. Наврот. Окладная книга Сибири 1697 г.— «Проблемы источниковедения», вып. V. М., 1956, стр. 209.

204ВПИ, оп. 1, стб. 166, ч. 1, л. 118.

205Однако в последней четверти XVII — начале XVIII в. крестьянское население

Чердынского уезда резко сократилось, и к 1707 г. по сравнению с переписными книгами 1678 г. число дворов снизилось здесь на 1251 (П. А. Колесников. Северная Русь (архивные источники по истории крестьянства и сельского хозяйства XVII в.). Вологда, 1971, стр. 205).

206Н. В. Устюгов. Инструкция вотчинному приказчику первой четверти XVIII в.— «Исторический архив», т. IV. М.— Л., 1949, стр. 151 —152. По данным челобитной крестьян Окологородного стана Соликамского уезда 1686 г., со времен сошного письма (т. е. от книг Кайсарова) «прибыло у них (в поречьях.—Л. П.) 2055 дворов». Общее количество крестьянского населения здесь по переписным книгам 1678 г. они определяли в 2395 дворов (ПОКМ, Коллекция 11101, № 115).

207М. В. Клочков. Население России при Петре Великом по переписям того времени, т. I. СПб., 1911, стр. 66.

208П. Н. Буцинский. Указ. соч., стр. 70; М. И. Наврот. Указ. соч., стр. 209.

209М. В. Клочков. Указ. соч., стр. 66.

210П. Н. Буцинский. Указ. соч., стр. 95; М. И. Наврот. Указ. соч., стр. 209; М. В< Клочков. Указ. соч., стр. 66. По другим сведениям, в Тюменском уезде в 1624 г. насчитывалось 90 крестьян-дворохозяев («Наш край в документах и иллюстрациях». Тюмень, 1966, стр. 55).

211ВВИ, карт. 27, № 2, ЛЛ. 6—18.

212АИ, Т. III, № 172, стр. 317—318.

213О. И. Кашик. Из истории заселения Иркутского уезда в XVII—начале XVIII в.— «Ученые записки Иркутского государственного педагогического института», вып. XVI. Благовещенск, 1958, стр. 241—242.

214ВВИ, карт. 16, № 12, лл. 3—4.

215И. Идее и А. Бранд. Записки о русском посольстве в Китай (1692—1695). М., 1967, стр.78—79, 80.

216АИ, т V, № 286, стр. 518.

217А. А. Дмитриев. Пермская старина, вып. II. Пермь, 1890. А. А. Введенский неправомерно рассматривает общее количество дворов строгановских вотчин по переписным книгам 1646/47 и 1678/79 гг. в качестве «вновь поселенных» (см. А. А. Введенский. Дом Строгановых в XVI—XVII веках. М., 1962, стр. 149).

218Н. В. Устюгов. Крестьянская колонизация южной части Соликамского уезда во второй половине XVII в.— «Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР», Сб. V. М., 1962, стр. 80—81.

219А. А. Преображенский. Очерки колонизации Западного Урала в XVII — начале XVIII В. М., 1956, стр. 58, 80.

220А. А. Дмитриев. Указ. соч., вып. VII. Пермь, 1897, стр. 95—101 и др. Ср. с положением в первой половине XVII в. (77. Н. Буцинский. Указ. соч., стр. 71 и далее).

221А. А. Дмитриев. Указ. соч., вып. II, стр. 217—218.

222М. М. Богословский. Указ. соч., т. I. М., 1909. Приложения, стр. 65.

223А. А. Дмитриев. Указ. соч., вып. VII. Приложения, стр 204—205. Ср. ДАИ, т. VIII, № 48/111, стр. 198; Б. Б. Кафенгауз. Из истории колонизации Урала в XVII столетии.— «Доклады и сообщения исторического факультета Московского гос. ин-та», вып. 7, 1948, стр. 33—45.

224СП, кн. 853, лл. 153 об.-154.

225Там же, л. 246.

226Там же, ЛЛ. 91 об., 189 об.—190; ср. ДАИ, т. VIII, № 48/II, стр. 194—198.

227СП, стб. 794, ЛЛ. 82—85, 86—87.

228ГАТОТ, Тюменская воеводская канцелярия, д. 528, лл. 1—3.

229ГАТОТ, Тобольский Знаменский монастырь, д. 1, л. 23—23 об.

230ВВИ, карт. 23, № 20, ЛЛ. 17—18.

231ВВИ, карт. 29, № 12, лл. 50—52. Ср. АИ, т. V* № 59, стр. 87—90.

232П. Н. Буцинский. Указ. соч., стр. 278.

233РИБ, т. VIII, № 11/XXXVI, стб. 477—489.

234Выборка данных и процентные исчисления проведены на основе составленной В. И. Шукковык: гаслицы (см. В. И. Шунков. Очерки по истории колонизации Сибири, стр. 49—50).

235Н. В. Устюгов. К вопросу о социальном расслоении русской черносошной деревни XVII в., стр. 64.

236А. А. Кондрашенков. Крестьяне Зауралья в XVII—XVIII веках, ч. 1. Южно-Уральское книжное издательство, 1966, стр. 47.

237Н. В. Устюгов. Крестьянская колонизация южной части Соликамского уезда во второй половине XVII в., стр. 85—86.

238«Северный археографический сборник», вып. 1. Вологда, 1970, стр. 95—96, 97, 107—108.

239В. А. Оборин. К истории крестьянской колонизации Верхнего Прикамья в XVI—первой половине XVII в.— «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1964 год». Кишинев, 1966, стр. 108—109.

240СП, оп. 5, д. 903, лл. 1—2, 4-21.

241А. А. Преображенский. Очерки колонизации Западного Урала в XVII—начале XVIII В., стр. 87.

242СП, стб. 260, л. 213.

243ВПИ, оп. 1, стб. 159, л. 70.

244В. И. Шунков. Указ. соч., стр. 216.

245ВПИ, оп. 1, стб. 12, л. 109.

246ам же, стб. 214, ч. 2, лл. 1—16, 17—18, 26—27 и далее; стб. 24, лл. 60—61, 132—1160, 170—188. «Роспись» 1666 г. включала около 150 человек, 1670 г.— 97 человек.

247ВВИ, карт. 12, № 16, лл. 53—54.

248Архив ЛОИИ, Тюменская воеводская изба, карт. 4, № 578, л. 1. Есть и более ранние известия об уходе населения из Тюменского уезда на Исеть, относящиеся к 1659 г., но они слишком общего характера (там же, карт. 1, № 160).

249ГАТОТ, Тюменская воеводская канцелярия, д. 513, лл. 1—6.

250ВВИ, карт. 12, № 16, лл. 37—50; В. И. Шунков, изучавший другой вариант данной «росписи», отмечает, что в Мехонину Курью и на Урюм ушло 35 человек (В. И. Шунков. Указ. соч., стр. 219).

251ВПИ, оп. 1, стб. 11, л. 17.

252А. А. Кондрашенков. Крестьяне Зауралья в XVII—XVIII веках, ч. 1, стр. 37.

253Там же, стр. 46.

254Н. В. Устюгов. Из истории русской крестьянской колонизации Южного Зауралья в XVIII в.— «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы.. 1958 г.» Таллин, 1959, стр. 34—36.

255СП, кн. 731, л. 161 об. Рядом была «деревня Пиняжан».

256В. Н. Шишонко. Пермская летопись, период пятый, ч. 3, стр. 442.

257«История Кузбасса», ч. I—II. Кемерово, 1967, стр. 42.

258СП, кн. 367, л. 804 об. Значение связей с Уралом подчеркивалось и тем, что одни из главных ворот стольного сибирского города Тобольска назывались «Пермскими» («Наш край в документах и иллюстрациях», стр. 49).

259В челобитной 1711 г. крестьяне Верхотурского уезда уверяли, что бежало из. 3187 дворов 1260 человек, «а осталось нас... только ныне налицо 1927 человек» (СП, оп. 5, д. 2133, лл. 1 об.—2). О бегстве из Кунгурского уезда в эти годы см. А. А. Преображенский. Очерки колонизации Западного Урала а XVII—начале XVIII в., стр. 247—248.

260В. А. Александров. Русское население Сибири XVII—начала XVIII в. (Ениейский край). М., 1964, стр. 151; А. Н. Копылов. Русские на Енисее в XVII в. Земледелие, промышленность и торговые связи Енисейского уезда, Новосибирск, 1965, стр. 44.

<< Назад Вперёд>>