Квартиры, комнаты, каморки

Пойди в гостиную иль в сад,

Иль на свиданье в парк густой,

Теперь повсюду говорят

Лишь о квартире городской.

«Искры», 1901 г.

В августе, в преддверии окончания дачного сезона, у москвичей наступала пора поиска квартир. Обывателями овладевала навязчивая идея найти сравнительно недорогое, но удобное жилье. Под ним представители так называемого среднего класса подразумевали сухую и теплую квартиру с числом комнат, достаточным для устройства гостиной, столовой, спальни, детской, кабинета главы семейства (комнатушки для прислуги, само собой, числились отдельно).

– Вы уже нашли квартиру? – едва поздоровавшись, интересовались друг у друга знакомые при встречах.

Счастливчики, успевшие обзавестись пристанищем, спешили похвастаться успехом. Неудачники жаловались на горькую судьбу и торопливо прощались, чтобы продолжить поиски. Их мытарства из года в год служили литераторам дежурной темой для фельетонов и юмористических рассказов. В 1914 году литератор М. Любимов так описал (в несколько утрированной форме) попытки москвичей снять подходящую квартиру:

«Они мечутся по городу, как нераскаянные грешники, повинные во всех смертных грехах. Их легко отличить в суетливой городской толпе по бледным изнуренным лицам и безумным глазам, в которых светятся ненависть, отчаяние и мрачная решительность безнадежно погибающего человека.

Они бегают по улицам зигзагами. С правой стороны на левую, опять на правую, опять на левую. Попадают под извозчиков, опрокидывают лотки с яблоками, гибнут под автомобилями, сокрушают невинных младенцев, проваливаются в какие-то люки, но ничто не может остановить их в стремительном беге, особенно, когда впереди виднеется красный билетик, криво прилепленный около подъезда.

Обреченный останавливается перед билетиком и шепчет запекшимися губами:

– Какой этаж – седьмой. Электрическое освещение – нет. Ванная – нет. Подъемная машина – нет. Водопровод – нет. Число комнат – 1/2. Цена – миллион. Обязательно по условию.

Обреченный поднимает глаза к небу и начинает соображать:

– Миллион? Жалованье – 1200. Жена шитьем заработает 300–500. Сын уроками выколотит рублей 200. Итого 1700. Не хватает до миллиона. Разве еще вечерние занятия взять…

В это время показывается швейцар и равнодушно срывает билетик.

– Ты что делаешь?! Что ты делаешь, мерзавец?! – кричит обреченный отчаянным голосом. – Я найму квартиру. Понимаешь, я нанимаю!

Швейцар окидывает обреченного презрительным взглядом и холодно роняет:

– Сдана.

Бедняга несколько минут стоит в столбняке и затем бросается дальше. По дороге забегает к Филиппову, опускается в изнеможении у первого попавшегося столика и приказывает лакею:

– Три комнаты с кухней.

Ему подают стакан чаю и бутерброд с ветчиной. Второпях он энергично жует окурок папиросы и старательно пытается сунуть бутерброд в спичечницу, но в это время взгляд его падает на какой-то красный плакат, висящий на стене. Обреченный срывается с места, выбивает из рук подвернувшегося официанта поднос с кофейником и, добежав до заманчивого плаката, узнает, что нарзан – лучший столовый напиток.

Публика смотрит на него с сочувствием. Два сердобольных господина обмениваются мнениями.

– Готов.

– Еще денек продержится.

– Едва ли.

– Жалко беднягу».

Читатель, видимо, уже догадался, что «красный билетик» – объявление о сдаче квартиры, которое домовладелец вывешивал возле подъезда или ворот дома. О наличии свободной комнаты извещали объявления зеленого цвета. Такой порядок, установленный в 1908 году градоначальником Адриановым, помогал «обреченным» экономить силы – до введения столь полезного новшества им приходилось бросаться к каждой бумажке, белевшей на заветном месте. Что же до сути этих «хождений по мукам», то она объяснялась просто: 100 лет назад найти в Москве подходящую квартиру было крайне сложно.

В область преданий отошли рассказы старожилов о том, как москвичи в 70–80-е годы XIX века «…в начале августа обыкновенно ездили каждый день с дачи в город, чтобы найти себе помещение, что в то время не составляло особого труда, потому что билетики о сдаче квартир можно было увидеть на любой улице или в любом переулке, поблизости от места службы съемщика квартиры»[103]. Однако уже с середины 90-х печально зазвучали слова: «Совсем квартир нету в Москве»[104].

Исключением, судя по сообщению газеты «Русское слово», был только 1900 год: «В июне и июле домовладельцы просто в ужас приводили редких в эти месяцы нанимателей квартир, заламывая безумные цены и все угрожая им: „вот погодите, придет август – не то еще заломим“. Но вот и август перевалил за половину, началось великое переселение дачников в город, и тем не менее чуть ли не все дома продолжают пестреть билетиками: „отдаются квартиры внаем“. Этот неожиданный реприманд, видимо, произвел на домохозяев сильное впечатление; зародилось опасение, как бы значительное число билетиков не осталось на всю зиму, как это было в прошлом году в Петербурге; домохозяева сделались уступчивее, сговорчивее и уже не с такой уверенностью высчитывают доходы от повышения цен на квартиры по случаю устройства канализации, необходимости покрыть результаты неосторожных увлечений и т. д.

– Экая оказия! – сокрушался на днях один очень крупный домовладелец, обладатель нескольких домов с двумястами квартирами. – Решил я накинуть на жильцов по случаю канализации; этак немного накинуть – рубликов по пяти в месяц на средние квартиры, в 500–700 рублей. Тысчонок девять лишних уже считал в кармане и – что же вы думаете?! Почти все жильцы ушли. Тут же почти рядом с моими домами наняли квартиры, и много дешевле, чем у меня.

– Эх! – вздохнул он из глубины своего алчного сердца. – Придется, кажется, не набавлять, а сбавлять в цене с квартиры».

Однако спустя десять лет корреспондент «Голоса Москвы», освещая жилищный кризис, констатировал: «Не ищите. Квартир больше нет! Эта фраза по отношению к москвичам вовсе не звучала бы неуместной шуткой. Свободных квартир по цене, приемлемой человеком среднего достатка, действительно нет в Москве. И нет уже не первый год».

Обратите внимание на замечание журналиста об отсутствии квартир для людей «среднего достатка». Оно связано с тем, что в так называемых доходных домах, строившихся в то время, квартиры были большими и дорогими. Это позволяло домовладельцам при минимуме хлопот получать огромные прибыли. Выражение «барская квартира» в газетных объявлениях о сдаче жилья означало, что цена его значительно выше средней. Вот только не находилось достаточного количества желающих вселиться в роскошные апартаменты – проведенная в 1907 году жилищная перепись показала, что в Москве пустовало 7 % квартир.

Конечно, люди со средствами могли решить жилищный вопрос в любое время и без особых мучений. Им не приходилось рыскать по городу, а достаточно было подать в газеты объявления вроде: «Нужна барская квартира, дом-особняк. Не менее 12 комнат, 4 комнаты для прислуги, помещение для гаража, квартиру для шофера, прачечную. Желательно красивый вестибюль и, по возможности, с голландским отоплением. Сдать квартиру не позднее 1-го июня. На удобный дом аренда может быть многолетняя».

Однако основная часть москвичей по устойчивой традиции были сезонными квартирантами. Для них «страда» начиналась именно в августе, а стоимость аренды имела решающее значение. Городская управа, проведя в 1910 году анкетирование своих работников, выяснила, что служащие с жалованьем около 1300 руб. в год вынуждены отдавать за квартиру почти половину заработка. Вдобавок им приходилось ежегодно менять место жительства, поскольку домовладельцы постоянно повышали плату. О динамике роста квартплаты поведал в том же году «Голос Москвы»:

«Квартиры, стоившие пять-шесть лет назад 50 рублей в месяц, теперь нельзя снять меньше 80–100 руб. Сравнительно недавние цены на квартиры из двух небольших комнат с кухней рублей в 30 в месяц – теперь уже не существуют. Теперь это стоимость чердачного помещения или двух комнат без кухни на фабричной окраине.

Не преувеличивая, можно сказать, что процентов 50 или 60 – это типичная для Москвы разница в смысле повышения квартиры всякого рода, сравнительно с расценкой 1904–1905 гг.»

В той же публикации была отмечена еще одна особенность жилых помещений: «Все сараи и амбары, даже конюшни переделаны на квартиры и даже „хорошо отделаны“, но в них жить нельзя. Но только такие квартиры и сдаются, а сколько-нибудь порядочные переходят из рук в руки по наследству или знакомству». Понятно, что бывший сарай, превращенный в жилье, при всем желании не может иметь свойств настоящего дома. Чаще всего москвичи жаловались на сырость и холод в квартирах. Поскольку эти недостатки проявлялись с наступлением холодов, во время найма будущим квартирантам приходилось полагаться на заверения домовладельца.

В начале XX века качество квартиры определялось прочностью здания, удобной планировкой (длинные анфилады комнат старых дворянских особняков не пользовались спросом) и наличием таких достижений цивилизации, как водопровод и канализация. Дома, которые владельцы не спешили приспособить к требованиям современности, становились объектом критики газетных фельетонистов.

«На днях мне пришлось быть в д. Афремова на Долгоруковской улице, – писал один из них в популярной газете „Русское слово“. – Вот домик-то, могу сказать! Построен по утвержденному плану, конечно, 3-этажный, во дворе, квартир дешевле 50 рублей в месяц нет, и в квартиры ход один: он и парадный, он и для помоев. Просто, удобно для кухарки и по утвержденному плану. На парадной лестнице запах, разумеется, но ведь запах не обозначается на представляемом в управу плане какими-либо архитектурными линиями, а утвердителям плана сообразить это не было времени. Подземной канализации в доме еще нет, а наружная действует превосходно, к улице двором склон даже приспособлен для этого.

Там же недалеко, в Тихвинском переулке, есть еще дом некоего г. Левкиевского; этот деревянный, впрочем, но тоже с канализацией, как у Афремова. Домику этому весной еще год будет, а стены расползлись уже, и почти все печи дали трещины. Бедные жильцы мерзнут, от дыма задыхаются, а домовладельцу и дела нет; он только ходит по квартирам да уговаривает не выдавать его, что он 27 рублей в месяц берет».

В незавидном положении оказывались обитатели домов, грозивших обрушением. По распоряжению властей им приходилось спешно покидать обжитое жилье, а на поиски подходящей квартиры времени почти не отводилось. В 1910 году такое случилось с квартирантами дома на Пречистенке, принадлежавшего домовладельческому строительному обществу. Они заметили глубокие трещины в стенах, а полиция, прибывшая по вызову, вдобавок обнаружила провис потолков и разрушение стены брандмауэра. Тут же с жильцов была взята подписка о немедленном выезде, а дом приговорен к сносу в семидневный срок. Хорошо, что это случилось в июле, когда еще не начался квартирный дефицит.

Что касается оборудования домовладений водопроводом и канализацией, то особенно интенсивно это происходило в первые годы двадцатого столетия. В 1903 году городской голова счел необходимым специально обратиться к москвичам с просьбой «примириться с временными неудобствами», поскольку для прокладки подземных коммуникаций и трамвайных путей было одновременно разрыто множество улиц. Стоит отметить, что до 1917 года к канализации удалось подсоединить лишь половину домовладений и только в центральной части города[105]. Там, куда она не успела дойти, жители по-прежнему обходились простыми устройствами: помойными и выгребными ямами, земляными и пудр-клозетами[106].

Интересно, что оснащение домов «удобствами» сопровождалось разбирательствами в судах множества споров между домовладельцами и квартирантами. Опасаясь повышения платы, жильцы просто отказывались впускать в квартиры рабочих-водопроводчиков. Так, домовладелец Стахеев дважды судился с квартирантом, зубным врачом Барсом, утверждавшим, что канализация в контракте не обозначена, поэтому и проводить ее нельзя. Только по приговору мирового судьи Стахееву удалось произвести необходимые работы.

Чтобы москвичи правильно обращались с домашней канализационной системой, Городская дума дополнительно внесла в «Обязательные постановления» целый ряд новых разделов: «Правила пользования спускной решеткой, устроенной в полу», «Правила пользования ванной и умывальником, присоединенными к канализации», «Правила пользования кухонными и иными раковинами», «Правила пользования ватерклозетом и писсуаром».

Последние, например, запрещали «…пускать через ватерклозеты тряпки, сор, золу, землю, песок, мочалу, щепки, кухонные хозяйственные отбросы, обломки посуды, очистки овощей и тому подобные предметы». Кроме того, они предписывали квартирантам немедленно сообщать домовладельцу «…о всех замеченных неисправностях, как то: о застое воды в ватерклозете и писсуаре или медленном ее удалении, о распространяющемся из ватерклозета или писсуара зловонии, о порче водопроводных кранов, клозетных и писсуарных чаш, о неправильных действиях механических приспособлений, позывных ручек и пр.».

Пока канализация была в новинку, каждое связанное с ней происшествие находило отражение к городской хронике. Так, в мае 1901 года «Московские ведомости» сообщили: «Утром на Солянке произошел засор канализации, и нечистоты стали заливать жилые и нежилые помещения владений торгового дома Расторгуева. Прочистить трубы не удалось; нечистоты перекачивали насосом в другой уличный колодец». Выясняя причины сбоев в работе канализации, газеты писали, что в большинстве случаев они происходят по вине обывателей. Несмотря на запреты, в трубах оказывался всякий сор, который москвичи пытались сплавить через канализационную систему. Однажды, ко всеобщему удивлению, рабочие извлекли из нее нагрудную цепь мирового судьи.

Плату за воду Городская дума установила в размере 12 коп. за 100 ведер. В расчете на прибыли от пользования водопроводом частными владельцами (только проведение его в дом стоило как минимум 112 руб.) «отцы города» разрешили воду из фонтанов набирать бесплатно. Однако вскоре выяснилось, что в течение года водовозы брали 700 000 ведер и продавали обывателям живительную влагу дороже городской таксы более чем в четыре раза. Кроме того, от жителей, ходивших к фонтанам с ведрами, постоянно поступали жалобы на водовозов: они ставили свои бочки так, что людям невозможно было подойти к кранам.

Чтобы навести порядок в этом деле, по распоряжению Городской думы фонтаны стали разбирать, а на их месте устанавливать водоразборные будки. Для пользования ими водовозы покупали в Управе специальные марки – одна, стоимостью 5 коп., давала право наполнить 40-ведерную бочку. Жители, подходившие со своими ведрами, пользовались бесплатным краном.

В начале XX века развитие водопроводной сети привело к тому, что Москва стала испытывать постоянные перебои с поступлением воды. Сообщения об этом стали настолько привычными, что на страницах газет их печатали самым убористым шрифтом в разделе мелких происшествий: «В течение последней недели в нагорных частях г. Москвы, как, например, в районе Тверской части, близ Английского клуба, периодически ощущался недостаток воды. Иногда случалось, что в течение 3–4 часов домовые водопроводные ответвления пересыхали совершенно, и обывателям нагорных районов приходилось испытывать настоящие водяные кризисы. На днях от некоторых домовладельцев поступили в управу по поводу водяных кризисов соответствующие заявления».

По мнению жителей Москвы, главным виновником перебоев с водой был инженер Городской управы Н. П. Зимин, ведавший водопроводом. В глазах москвичей он был настолько одиозной личностью, что любое его распоряжение встречалось насмешками. Скажем, рекомендовал инженер устанавливать на чердаках зданий резервуары, чтобы ночью набирать в них воду, а днем, когда происходили перебои, потихоньку ее расходовать. Тут же со всех сторон посыпались едкие замечания: вместо того чтобы обеспечить Москву достаточным количеством воды, Зимин предлагает домовладельцам пойти на новые расходы. Действительно, практика показала, что чердачные баки не могли обеспечить дом необходимым запасом, а застаивавшаяся в них вода очень скоро становилась грязной.

Особенно возмущались газеты, когда заведующему водопроводом при перезаключении контракта назначили повышение оклада с 10 до 14 тыс. руб. в год и автомобиль для служебных разъездов. С нескрываемым злорадством сообщалось, что Городская дума отказала Зимину в машине, хотя «немыслимый» размер жалованья утвердила. В 1901 году журнал «Искры» поместил карикатурное изображение памятника Зимину: на высоком постаменте установлена фигура инженера, изо рта которого бьет фонтан. Здесь был явный намек на то, что обещаний от Зимина слышали много, а вода по-прежнему поступает с перебоями.

Популярный писатель-юморист И. Мясницкий описал воображаемую погоню за Зиминым и разговор с инженером, которого обывателям, исстрадавшимся от жажды, удалось загнать на самый верх водонапорной башни:

«И сегодня воды нет. Сослуживцы мне сообщили, что некоторые ездили ловить водяного инженера Зимина, но не поймали.

Да и трудно, знаете, юркого инженера поймать… Ты к нему в управу, а он на Алексеевскую водокачку; ты на водокачку, а он, глядишь, уж на водонапорных башнях у Крестовской заставы очутился… […]

– Помилуйте, я жил на даче, не обращал даже никакого внимания на воду, а как переехал в Москву, так за водой, как черти за душой праведника, бегать стал и…

– Так вы с дачи переехали? – спросил Зимин.

– С дачи.

– Ну, вы и виноваты, что в Москве нет воды! Вы-с, милостивый государь!

– Я?

– Да вы, дачники!.. Как нагрянули сразу в Москву, так и воды хватать не стало… Вы – бунтовщики, вы… враги городского водопровода!»

Окончательно водяной кризис удалось преодолеть в 1904 году, когда полностью вступила в строй первая очередь москворецкого водопровода. В отличие от старого, протянутого в Москву от Мытищинских ключей, новый забирал воду прямо из Москвы-реки в районе села Рублево и перекачивал ее в напорный резервуар на Воробьевых горах. При его сооружении Городская дума не ограничивалась одними утилитарными соображениями – над резервуаром был сооружен павильон, откуда на город открывался замечательный вид, а рядом были разбиты цветники.

Что же касается отопления жилищ, то в наступившем XX веке паровые батареи все больше стали вытеснять печи. Котельные, снабжавшие теплом сразу весь дом, создавали жильцам дополнительные удобства – не нужно было закупать дрова (в 1914 г. кубическая сажень березовых дров стоила 8 руб.) и платить за топку печей истопнику или «черному» дворнику.

Вообще, алчность московских домовладельцев, их стремление к экономии любыми путями 100 лет назад были такой же популярной темой среди юмористов, как и мытарства обывателей при поисках квартир. Вот портрет домовладельца, написанный неким «Варягом» (этот литератор – видимо, сам квартирант – так законспирировался, что его подлинное имя осталось неизвестным):

«Московский домовладелец…

Он же вампир! Масса общих черт, но есть! и различие. Например, вампир предпочитает, по слухам, пить кровь из людей преимущественно по ночам, домовладелец же относительно своих жильцов применяет эту систему… и днем, и ночью. В остальном трогательное единодушие!

У испанцев существует поговорка: «Мужчина должен быть свирепый». Не знаю почему, но мне кажется, что московские домовладельцы почти все родом… из Испании. И если они не ходят в дырявых плащах и не поют на улице баркаролу перед окном своей возлюбленной, то на это есть масса причин характера положительного. Во-первых, зачем ходить в дырявом плаще, когда есть возможность купить прекрасную енотовую шубу?! Во-вторых, петь баркаролы перед балконами дам на улице строжайше запрещено: это нарушение общественной тишины и спокойствия. И вместо поэтического личика какой-нибудь «донны Изабеллы» такой «певец» рискует увидать прозаическую физиономию городового и услыхать:

– Господин, не безобразничайте!

Лишенный таким образом поэтических радостей жизни, такой жилец поминутно вынужден обратить свое благосклонное внимание на сухую прозу. В этой области для его души открывается простор очень широкий!

Следует заметить, что душа московского домовладельца очень чувствительна и как таковая неминуемо подвержена разным колебаниям от причин чисто внешних. Например, если домовладелец проиграет солидно в карты в каком-нибудь клубе, душа его тоскует и в поисках выхода из этого угнетенного состояния мечется и наконец приходит к решению.

– Надо надбавить на квартиры!

И тогда успокаивается…

Если санитарная комиссия, очнувшись от векового сна, вдруг начинает проявлять свою деятельность и заставляет домовладельца очищать те места, о которых не принято говорить в печати и которые не принято в Москве очищать по несколько лет подряд, домовладелец, скрепя сердце, исполняет эту обязанность, но душа его болеет и вновь мечется и разрешает все это так:

– Надо надбавить на квартиры!

Случается иногда следующее: приходит «власть предержащая» и начинает заводить пренеприятный разговор:

– Господин Надбавляев, надо мостовую починить… А намеднясь утопла лошадь с кладью, ныне тоже «утопия» произошла с мимо идущей старушкой… Так нельзя-с!

– Ну что такое мостовая?! – воскликнет домовладелец. – Тлен! Ведь мостовую выдумали-то специально затем, чтобы досаждать ею домовладельцам.

Но все же починит, а затем крепко задумается… Подумает, подумает и решит:

– Надо надбавить на квартиры!

Но все-таки я люблю московского домовладельца всей душой: в нем есть твердость характера. И постоянство… в надбавках на квартиры».

С одной стороны, вроде бы все ясно – собственники всячески старались переложить на квартирантов расходы по содержанию домов; с другой стороны, даже из текста сатирического опуса понятно, что сами домовладельцы постоянно находились под прессом власти. Перечень обязанностей, возлагавшихся на домовладельцев «Обязательными постановлениями», был настолько обширен, что при желании полиция всегда могла найти повод для наложения взыскания. Как-то был составлен протокол об антисанитарном состоянии владения, принадлежавшего отставному генералу И. П. Огаркову, однако тот отверг все претензии и от себя приписал: «Подобные акты служат доходом для околоточных надзирателей. Стоит дать праздничные – и таких актов не будет. Я не плачу, и меня донимают». За оскорбление полиции генерал был оштрафован на три рубля.

Оставим на совести журналиста «Варяга» утверждение, что домовладельцев заставляли ремонтировать мостовые (это входило в обязанности городской управы), но тротуары они должны были содержать в порядке, а также поддерживать в чистоте улицы, убирать и вывозить за город снег. Насколько добросовестно они выполняли эти обязанности, свидетельствует замечание фельетониста журнала «Искры» в 1901 году: «…запоздавшая зима усердно делает свое дело, сыплет и сыплет снегом. И сколько навалило этого снегу! Окраины Москвы и Богом хранимое Замоскворечье, положим, не все, а где вывозка снегу не практикуется за убожеством домовладельцев, где хибарки, а не дома стоят, – положительно завалены сугробами. На дворы и сады даже по Пятницкой, Ордынке и Полянке лучше и не заглядывать: совершенные снеговые Монбланы там. Бутырки едва видны из-за снеговых валов. На гористой Божедомке кто-то вздумал рыть яму. Рыл, рыл: аршина четыре в снегу вырыл и все до земли не добрался. Так яма и стоит…

– А если кто упадет? – спрашиваю. – Закричит – и вытащут, – успокоил меня дворник. – На Масленой двое пьяненьких сковырнулись и в лучшую там спать улеглися. Ничего, не расшиблись: снегу много.

– И замерзли?

– Как замерзли, в снегу тепло…

– Наше горе в сем году – снег, – говорил мне с сокрушением домовладелец с Тверской. – Масленичные расходы подшибли, а теперь вывозка снега доконала. Думаю сделать на жильцов легонькую надбавку.

– Помилуйте, да чем же они виноваты?

– А я чем виноват? – возразил домовладелец.

Вот бедняки! по пословице: «Спали, спали – и выспали». Съемщик квартир в Москве – своего рода легендарный Макар, на которого сыплются все шишки и больно ушибают».

Следует пояснить, что городские власти, требуя вывозить снег за черту Москвы на специально устроенные свалки, исходили из соображений санитарии. Из-за пребывания на улицах множества лошадей, сгребаемый с мостовых снег был перемешан с навозом. Нетрудно догадаться, что происходило с ним весной, когда начинало пригревать солнышко. По этой причине на лед Москвы-реки дозволялось сбрасывать только чистый снег и, конечно же, запрещалось накапливать «грязный» вблизи жилья. Только вот, судя по свидетельству очевидца, домовладельцы не спешили подчиниться правилам:

«Как много на улицах Москвы снегу! До того много, что, например на Тверской, он, обращенный в грязный песок, достает до колен переходящим улицу. Никакие калоши не помогают. То и дело видишь, как джентльмен или дама на панели сердито вытряхают свою обувь, в которую попало изрядное количество уличной снего-грязи.

– Свозить бы снег надо!

– И свозят, да вишь ты, во дворах весь он сразу не умещается, – возразили мне.

– Как на дворах? Снег следует увозить за город.

Смеются над моим простодушием:

– Москва – дистанция огромного размера. От центра до окраины, где свалки, местами пятнадцать верст. Не навозишься! Дома тоже не как в Петербурге – есть палаты, дома, домики, домишки. Путевых только, хороший доход дающих, мало, за исключением главных торговых».

Последнее замечание подразумевало, что расходы на благоустройство не очень обременяли владельца многоквартирного дома на центральной улице, а вот для хозяина домика на окраине они были слишком тяжелы – сказывалась разница в доходах. В 1905 году по этому поводу группа гласных Думы подала городскому голове заявление, в котором предлагалось «заменить натуральные повинности на денежные и исчислять их сообразно с доходностью владений».

По тем же причинам в Думе обсуждался вопрос: не передать ли полностью в ведение Городской управы содержание тротуаров? Стремление домохозяев сэкономить на ремонте приводило к тому, что пешеходная панель имела весьма неприглядный вид: «Пройдитесь хотя бы только вдоль Китайской стены, по Китайскому проезду, и вы убедитесь, как у нас умеют чинить асфальтовые тротуары и кусочками плиты, и кусочками кирпича…

Если вы вздумаете убедиться, как чинят тротуары плитные, пройдитесь хотя бы по Большой Лубянке, повыше ресторана Билло, и вы увидите, как торчат из этих тротуаров железные полосы, которые образуют канавки для стока воды из дождевых труб: об эти полосы можно разорвать себе обувь и обломать себе ноги…

Да, впрочем, что уж и говорить об этих несомненных мелочах, когда, например, на Петровке, на одной из главных улиц Москвы, среди асфальтовой мостовой, дефекты ее «очень просто» заменены булыжником, который и торчит одним или двумя безобразными пятнами среди асфальта?!»

Конечно же, домовладельцы оправдывали себя ссылками на то обстоятельство, что, мол, по тротуарам ходят все, кому не лень, а за порядок спрашивают с них одних. Примерно в таком же ключе рассуждает на тему чистоты улиц дворник – герой рассказа Н. Савостицкого «На дежурстве»:

«Только ты в дворницкую соснуть приладился – звонок! Выскочишь из дворницкой – у ворот околоточный. „Отчего у тебя улица не подметена?..“ – „Как не подметена? Я, мол, подметал“. – „А это что?..“ Известно, мол, что на всякий секунт не наподметаешься. Место бойкое, безперечь езда, нешто упасешься? Ты подмел, убрал, а тут проехал обоз и опять. „А ты следить должон!..“ Следить!.. Да нешто за всеми уследишь?.. А теперешнее дело взять, зима… протувары эти каторжные… скреби да мети! А на кой его скрести, спрошу я тебя? Ты его соскреб, песочком посыпал, думаешь отдохнуть, а на него, каторжного, опять нанесло, опять, значит, скреби, а не то опять в дворницкую звонок: „непорядок! штрах!“ Чудно!.. Этак и жалованья не хватит, коли за всякую малость и штрах!..»

В сетованиях литературного героя нашли отражение реальные черты прошлого: 100 лет назад в Москве действовали строгие предписания по уборке улиц, а в обязанности полиции входил надзор за их исполнением. Так, зимой, когда приказом начальства в городе устанавливался санный путь (то есть запрещалась езда колесных экипажей), дворники, убирая снег с мостовых, обязаны были не счищать его до камня, а оставлять слой толщиной в вершок (около 4,5 см). На открытые места, откуда снег сдувало ветром – например, мосты – снег свозили специально.

В 1913 году крупнейшие извозопромышленники Москвы направили находившемуся в отъезде градоначальнику весьма красноречивую телеграмму: «Создавшееся в центре Москвы исключительное бездорожье приносит московскому ломовому извозу ежедневные убытки до 30 тыс. рублей, почему убедительнейше просим телеграфного распоряжения вашего превосходительства о немедленной засыпке оголенной мостовой достаточным количеством белого снега со дворов и крыш, а также о тщательной уборке тротуарных счисток и сколок во дворы или же в кучи».

Постоянным нарушением правил, в борьбе с которым полиция оказалась бессильна, была посыпка солью тротуаров. Попытки разработать новые способы вроде растапливания льда на тротуарах при помощи раскаленного угля, положенного на железные противни, окончились неудачей. «Этот способ был придуман после запрещения посыпать тротуары солью, – прокомментировала эксперимент газета „Новости дня“ в 1904 году, – однако он очень медлителен и вряд ли привьется». Не давали эффекта и громовые приказы градоначальника, где указывалось, что от соленой воды быстро портится обувь горожан, поэтому чинам полиции предписывалось раз и навсегда пресечь безобразие.

В январе 1910 года репортер «Голоса Москвы» констатировал: «Изданные Управой обязательные постановления о зимней уборке улиц нарушаются. Ночью дворники продолжают посыпать тротуары солью и сметать образовавшуюся воду на мостовую. Бедные лошади месят снег, насыщенный соленой водой, им разъедает ноги, от боли животные не в состоянии работать. На людных улицах запрещено счищать снег с крыш днем. Но это все равно повсеместно практикуется, к тому же место, куда сбрасывается снег, часто не огораживается, и об этом некому предупредить прохожих».

Приход весны для горожан, передвигавшихся по улицам, создавал новые проблемы. Судя по описанию современника, и в это время года московские дворники не спешили проявлять заботу о прохожих:

«Посреди тротуаров ледяные грядки, отовсюду течет, больше всего с крыш на головы прохожих. И несмотря на это, ни сосульки не обиваются, ни снег с крыш и карнизов не очищается. А вот не угодно ли пройти по Бригадирскому переулку, с Немецкой, к техническому училищу, мимо казарм. Там тротуар совершенно не очищается ото льда…Кстати: дома даже новейшей конструкции покрываются крышами, чтобы края крыш приходились посередине тротуара. Сверху льют капели, снизу – ледяной гребень, идти по которому опасно».

Относительная безнаказанность дворников объясняется двойственным отношением к ним со стороны представителей государственной власти. Обязательное постановление, утвержденное московским генерал-губернатором, предписывало владельцу недвижимости помнить в первую очередь не о санитарии, а о более важном обстоятельстве: «В каждом доме в Москве должен быть дворник для очередного дежурства днем и ночью на улице и для исполнения вообще…обязанностей по надзору за внешним порядком и общественной безопасностью».

«За последнее время зарегистрировано несколько случаев дерзких краж из квартир, совершенных преимущественно днем. Злоумышленники под разными предлогами пробираются во дворы, на парадные и черные лестницы и тут с помощью подобранных ключей, отмычек или иных орудий открывают двери, входят в переднюю и совершают там, а если в квартире никого нет, то и в других комнатах, кражу, преимущественно одежды. Бывали случаи, когда парадные входы находились ими даже совершенно отпертыми, что, конечно, облегчало их задачу. Ворует праздношатающийся элемент, которого, по-видимому, в настоящее время в Москве довольно много.

Для искоренения этого зла с моей стороны приняты зависящие меры. Обращено особое внимание околоточных надзирателей, городовых и ночных сторожей, подтверждены и расписаны обязанности по наблюдению за безопасностью и дворникам, которых я для этого специально собирал 2 февраля. Но, как бы внимание чинов полиции ни было напряжено, без содействия обывателя и вообще общества выполнение этой задачи почти немыслимо, и именно потому, что кражи совершаются днем и со дворов, а не ночью и не с улицы, когда и где злоумышленник, несомненно, был бы замечен постовыми нижними чинами полиции.

Ввиду изложенного, позволю себе обратиться к вам с покорнейшей просьбой принять к сведению и неуклонному исполнению следующее:

1) В течение дня не рассылать всех до одного из дворников по вашим делам, а иметь при этом в виду, чтобы один из них всегда находился на дворе и следил бы за всяким подозрительным элементом, спрашивал его о цели появления во дворе и, в случае сомнения, отправлял его в участок.

2) Иметь ворота и калитки днем по возможности запертыми и без звонка их не открывать. Точно так же должны быть заперты по возможности и парадные, а тем более двери, ведущие в квартиры с парадных и черных лестниц, о чем надлежит объявить, хотя бы через дворников, всем квартирантам.

3) Если условия позволяют, установить денное дежурство по двору.

4) С 11 ч. ночи все входы во двор должны быть безусловно закрыты.

5) Вменить в обязанность швейцарам не оставлять парадных без присмотра, а также обходить лестницы чаще и удостоверяться, не открыта ли дверь какой-нибудь квартиры; в случае же обнаружения сего напоминать квартирантам и требовать закрытия.

6) Если представится возможность иметь в парадных коридорах швейцаров, где их нет теперь, то благоволите нанять таковых».

Первейшим требованием к дворникам со стороны полиции было знание в лицо всех жильцов своих домов и непрерывное наблюдение за тем, чтобы никто из них «не укрывал у себя не заявленных полиции людей». Домовладелец, у которого обнаруживались квартиранты без прописки, мог быть подвергнут штрафу в 500 руб. или аресту до трех месяцев. Такое же наказание грозило ему за то, что он своими распоряжениями препятствовал дворникам осуществлять надзор за порядком.

Вместе со всей прочей работой на плечи дворников ложилась обязанность регулярных ночных дежурств: в апреле – августе с 11 ч. вечера до 5 ч. утра, в остальные месяцы с 8-ми вечера до 6-ти утра. Дворнику, заступившему на дежурство, следовало быть трезвым, иметь на шапке бляху с номером, а при себе свисток. Как работники метлы относились к этой тяжелой обязанности, поведал упомянутый выше герой рассказа «На посту»:

«Вот… опять сиди!.. Сиди и соблюдай… Эх!.. И к чему, эта, теперича выдумка, чтобы дворнику и то-ись дежурить?.. И городовой есть для дежурства, и подчасок, и, к примеру, ночные… а то дворник?.. Дворник сейчас, что и какая есть евойная обязанность? Он и прибери, и подмети, и синезацию наблюди, он с жильцом обойдись, и насчет беспорядку, и в участок иди, и все прочее – уйма делов! Так вить – нет, ты еще и на дежурство! Все-то ты наладил, всякую, то-ись, дворницкую обязанность справил, – ну, и ложиться бы тебе спать… Так вить нет – ступай еще на дежурство!.. А когда же, к примеру, спать? […]

Вон намедни был я на дежурстве… стою, это, я да ночной, да городовой Лаксеичь по-дошед. Ну, стоим, этто, и калякаем промежду себя. Вдруг, откедева ни возьмись, наш помощник, стало быть, пристава. «Этта что? Вы почему своим делом не занимаетесь, болваны?! Оштраховать штобба захотели?!» – «Ваше высокородие, – грю, – за что же такоича, будьте милостивы, штраховать?» – «А за то, грит, коли ты на дежурстве, – не веди, болван, праздничные разговоры!..» Чю-юдно!.. «Праздничные разговоры!» А мы и вовсе так себе, по пустякам балакали. Ликсеяч, грит, уж оченно, грит, Аксинья, которая у вас из седьмого номеру куфаркой, толстомордая. А я ему грю, что из пятого Домна много жирнее. Только и всего… А помощник грит: «праздничные разговоры, штрах!..» Вот она, жисть-то, какая! Ты и дежурь, и спать не смей, и штоба без разговору. А без разговору и вовсе заснешь. Ты сел, а тебя сон-от так и этак и тянет…»

«Ночные», упомянутые в монологе дворника, – ночные сторожа, которых, согласно требованиям закона, домовладельцы были обязаны нанимать в помощь постовым городовым. Они также подчинялись полиции, но в отличие от дворников выполняли функции подвижного дозора. Обходя порученные им участки, ночные сторожа должны были наблюдать за всем происходящим, а услышав тревожные свистки городовых или дворников, спешить к месту происшествия, чтобы оказать помощь в задержании нарушителей порядка. Подобранного на улице пьяного «ночной дозор» должен был тащить до границы поста, где передавал на руки другим сторожам, а те, в свою очередь, следующим, и таким эстафетным образом доставлять «тело» в полицейский участок.

Отбор в дворники и ночные сторожа был довольно строгим, поскольку они в определенной мере считались сотрудниками полиции, тем не менее среди них были нередки случаи нарушения закона. Дворников уличали в том, что они пускали на ночлег людей без паспортов; сторожа заступали на дежурство пьяными, избивали прохожих. В полиции пришлось завести специальный реестр, куда заносились фамилии горе-«сотрудников», уволенных за проступки. Ввести такой учет понадобилось после того, как выяснилось, что «штрафники», потерявшие место в одной части города, поступали на такие же должности в других районах.

В дореволюционной Москве дворники «со стажем» представляли собой определенный социальный тип. Присущие ему специфические черты описал В. А. Гиляровский в рассказе «Старший дворник»:

«Когда же приезжал на двор управляющий, старший дворник из Юпитера обращался в лакея и бегал без шапки. При ремонтах дома ходил пить чай с десятником и получал подачки с подрядчиков, чтобы смотреть сквозь пальцы на работу.

Сами хозяева дома, вверявшиеся управляющему, никогда не посещали своих многочисленных домов, разбросанных по Москве, и, таким образом, старший дворник был вершителем судеб своих подчиненных и властью над мелкими жильцами.

Лет за десять своей службы он сколотил изрядный капиталец, который приумножал поборами, не давая заживаться швейцарам, ибо каждый новый швейцар платил ему по четвертной за принятие на должность.

Управляющий, человек с хорошими средствами и занятый своими коммерческими делами, не входил в эти мелочи и вполне доверялся старшему дворнику».

Характерна описанная в рассказе история с жильцом – бедным учителем: «Старший дворник его раза три поздравлял с праздником, но тот проходил молча и сухо отвечал на поклон. Как-то поздно ночью дворник вышел на звонок, отпер учителю ворота, причем намекнул, что, „ежели домоправителя беспокоить, то и на чай надо“. Но учитель прошел мимо».

Обиженный «неправильным» поведением квартиранта, старший дворник обмолвился в полиции о возможной неблагонадежности учителя. У того в комнатах сделали обыск и, хотя ничего противозаконного не нашли, в конечном итоге непочтительному жильцу было отказано в квартире.

А приговоренному к увольнению только и оставалось, что жаловаться жене: «Денег-то у меня всего двугривенный… Летом ведь какие доходы. Да опять он сухими просит… А у меня нету… Вот у Ивана доходы от картежников. Ежели бы у нас Пупкова жила, не гнал бы… А с наших что возьмешь, с профессорей-то… Э-эх, горе-беда!..»

Возвращаясь к разговору о домовладельцах, отметим, что, кроме алчности, москвичи не любили в них привередливость, граничившую с самодурством, которую они проявляли при отборе квартирантов. Например, отказ в сдаче квартиры мог прозвучать, если в семье были дети. Вот как это примерно выглядело в изображении поэта-юмориста В. М. Голикова:

«Человек (стоит среди темной неуютной квартиры в четыре комнаты; перед ним мрачный, угрюмый домохозяин): Так, значит, семьдесят? А уступить нельзя?

Домохозяин (мрачно): Уступки никакой…

Человек (уныло жене): Ну что ж, согласен я!

Надежды нет найти хоть что-нибудь другое…

Домохозяин (сердито): А дети есть у вас?

Жена человека (робко): Детей всего лишь двое!

Домохозяин (зловещим тоном): Квартиру сдать нельзя-с!

Попадались домовладельцы, не принимавшие квартирантов из-за того, что у них имелась кошка или собака. Некоторые требовали чуть ли не свидетельства о благонадежности, трепеща от одной мысли, что их жилец крамольными взглядами может привлечь внимание полиции и тем самым бросить тень на репутацию домовладельца.

Иметь детей – занятие пустое:

Начнут галдеть, испортят все обои,

Наделают хлопот! Нет, собственность мою

Жильцам с детьми я не сдаю».

Соискатель квартиры мог получить отказ даже по причине политических пристрастий домохозяина. Когда произошло боксерское восстание, китайцы в Москве стали испытывать трудности с жильем. По утверждению юмористов, во время Англо-бурской войны вполне могла произойти такая сцена:

«На звонок высокого рыжего господина выходит к воротам дворник.

– Покажи-ка, любезный, какая у вас тут квартира сдается?

Дворник внимательно, с ног до головы оглядывает нанимателя и, сплюнув в сторону, отвертывается.

– Нету квартеры…

– Разве сдали уже?

– Не сдали, а… Не подойдет для вас фатера…

– Как не подойдет?! Ведь я квартиры еще не видел?

– Неча зря и глядеть…

– Да отчего же ты не хочешь показать?

– Оттого – не приказано мне агличанам сдавать. Наш хозяин оченно патривот и за эфтих самых буров на агличан во как обозлился!..

– Но почему же ты думаешь, что я англичанин?

– Потому примету мне хозяин сказал: коли длинный да рыжий – агличан будет. Да вы, господин, лучше уходите от греха, потому хозяин приказал вашего брата прямо в шею!»

Ради справедливости необходимо заметить, что порой поведение самих квартирантов могло превратить собственника жилья в законченного мизантропа. Вот свидетельство, как говорится, из первых уст – сетование домовладельца на неряшливых квартирантов: «…сколько хлопот с такими: они и мебель выбивают на парадных лестницах, и пыльные юбки свои вытряхают; вылить или выбросить что-либо в окно на улицу или на чистый двор, где дети гуляют, им ничего не стоит. Собак и кошек своих тоже через парадный вход выпускают, иначе они не могут. На лестницах по этому случаю всевозможные безобразия, запах им же, как с гуся вода; по вкусу, должно быть, им эти запахи; они привыкли к ним. Лестницы поэтому никогда не моют, считают это делом других приличных жильцов, у которых ход в квартиры на одной с ними лестнице.

…Если квартирант порядочный человек, он и без объявлений знает, как нужно держать себя. С кошками же да с собаками – целая история; я уж и говорить перестал. Заметишь, бывало, скажешь такому жильцу, то в обиду сейчас, как будто про его внучку или племянницу ему говорят».

Шутки шутками, но появления в жилищах москвичей нечистой силы действительно имели место. Весной 1914 года некие духи в течение нескольких недель досаждали семье Меньшовых, снимавшей квартиру в доме № 34 по Большой Дворянской улице[107]. До смерти перепуганные домочадцы утверждали, что время от времени по комнатам летала посуда, сама двигалась мебель, скакали по полу мелкие предметы. Иногда, для разнообразия, невидимые хулиганы обливали постели квасом, бросали в пирожные кислую капусту, заправляли щи керосином. Совершенный в квартире молебен и окропление комнат святой водой не пресекли чертовщины.

Среди зевак, толпившихся возле таинственного дома, обсуждались две версии случившегося. Согласно первой, все безобразия проделывают две свояченицы Меньшова, которые таким способом хотят вынудить главу семейства нанять более просторную квартиру. По второй версии, все затеял сам Меньшов, поскольку недавно умерший брат-фабрикант обошел его в завещании, и «шалости духов» – попытка заставить родственников поделиться наследством.

Только представители полиции сохраняли спокойствие. Они настойчиво предлагали Меньшову на время съехать с квартиры, чтобы без помех отыскать источник «нечистой силы». Тот, измученный до последнего предела, был уже на все согласен, но просил дать ему возможность испробовать последнее средство: привезти на квартиру икону Иверской Божией Матери. То ли повлияла перспектива встречи с прославленной святыней, то ли сыграла роль серьезность намерений полицейских до конца расследовать таинственное явление, но духи внезапно отступили.

«Мы узнали, что благодаря полиции в доме Меньшовых все затихло, – отметил один из журналистов. – И это хорошо. Могущество полиции, конечно, стоит вне всяких сомнений. Но мне пришлось где-то в провинциальной газете прочитать:

Продолжая разговор о контракте, отметим, что с его помощью некоторые домовладельцы старались застраховать себя от потери доходов во время дачного сезона. Для этого они настаивали, чтобы договор подписывался на год, и оговаривали размер неустойки, которую можно было взыскать с жильца при досрочном оставлении квартиры. Но даже при таких условиях ушлые москвичи умудрялись находить лазейку. Не желая платить лишнее домовладельцу, они прибегали к помощи так называемого нарушителя контрактов.

При знакомстве новый квартирант выглядел вполне солидно и производил на домовладельца самое приятное впечатление. А главное, собственника квартиры согревала мысль, что вместо жильца-неплательщика он приобретал вполне обеспеченного клиента. Ему было и невдомек, что «солидный» господин, подряжаясь на проведение этой мистификации, уверял своего нанимателя:

– За свои услуги беру всего пятнадцать процентов от суммы, которую вам пришлось бы заплатить домовладельцу. Я даже вселяться не стану после подписания контракта. А если ваш хозяин попробует обратиться в суд, то все равно получить с меня ничего не сможет. Живу я на квартире у гражданской жены, собственным имуществом не обременен, так что взыскать с меня нечего.

«Нарушитель контрактов» заставлял домовладельца горевать об упущенной прибыли, но был явлением сравнительно редким. А вот неплательщики лишали его реальных денег и встречались гораздо чаще. Впрочем, тех, кто не платил за квартиру, всегда можно было выселить с помощью полиции и взыскать деньги через суд. Только одна категория любителей пожить, как тогда говорили, «за счет датского короля» могла чувствовать себя в относительной безопасности – квартиранты домов, принадлежавших церкви.

Доходные дома, принадлежавшие духовному ведомству, были столь же комфортны, как и дома частных владельцев. Между ними существовало только одно различие: согласно законам Российской империи, решения по делам, связанным с церковной собственностью, могли выносить исключительно суды высшей инстанции. На практике это означало, что иск на неплательщика, поданный церковными властями, из-за перегруженности московского окружного суда мог ожидать рассмотрения год, а то и два.

Этого времени «обиженному» квартиранту вполне хватало для нанесения ответного удара. Он принимался забивать в стены громадные гвозди, портить обои, всячески загаживать жилье. Перспектива получить к моменту выселения руины вместо квартиры и понести затраты на серьезный ремонт (судиться по возмещению ущерба пришлось бы так же долго) заставляла владельцев церковных домов идти на компромисс. Они напрочь забывали о долге, а за это жилец-вандал должен был немедленно перебираться в другое место.

Завершая тему темных делишек, связанных с жильем, упомянем о квартире, которую предлагали к сдаче, но москвичам снять ее было невозможно. В 1914 году в газетах с завидной регулярностью появлялось объявление о сдаче роскошной квартиры с мебелью и телефоном. Периодически его подвергали редактуре, чтобы не слишком бросалась в глаза схожесть с предыдущим. Если названный в нем дом выходил на разные улицы, то в адресе указывалась то одна, то другая. Зато номер телефона оставался неизменным.

На вопрос о сдаче квартиры по телефону отвечали уклончиво, более чем прозрачно намекали, что вряд ли она подойдет. Если же клиент оказывался слишком настойчивым и все же приходил ее осмотреть, в ход шло последнее средство – называлась несусветно высокая цена, после чего огорошенного москвича просто выпроваживали.

Секрет таинственной квартиры открывался просто: она предназначалась для богатых коммерсантов, прикативших в Москву на неделю-другую «развеяться». Чтобы им не рисковать своим реноме в гостинице, куда всегда могла нагрянуть полиция и составить протокол о нарушении общественной нравственности, оборотистые люди предлагали приезжим снять на время «семейное гнездышко». По желанию клиента, квартира могла быть сдана вместе с «хозяйкой», которая умела не только подать чай, но и была готова скрасить одиночество гостя.

Однако покинем гнездо порока и, обратившись к воспоминаниям Н. М. Гершензон-Чегодаевой[108], заглянем в обычную московскую квартиру начала XX века. Сама мемуаристка подчеркивала, что их семья не относилась к зажиточным, поэтому обстановка в доме была самой скромной:

«Наша квартира… располагалась в двух этажах, во втором этаже помещались четыре комнаты – столовая, маленькая комната, детская и спальня. В третьем – на одном уровне с чердаком, две папиных комнаты – кабинет и библиотека. Сначала там была только одна комната – с тремя окнами и балконом, а на месте второй устроена была прачечная. Но эта комната сама по себе казалась папе неуютной (он и потом ее не любил), а прачки, которые ходили мимо его двери, стуча корытами и разговаривая, мешали ему работать. Поэтому очень скоро прачечную Лили[109] уничтожила и сделала на этом месте папе прелестный кабинет – такой, как ему нравилось, не с паркетным, а с крашеным полом и невысокими окнами. Возле прохода на чердак помещалась крошечная умывальня-уборная. Так что наверху получалась как будто отдельная квартирка, совсем изолированная и тихая. […]

Особенно притягивал к себе папин кабинет. Это была довольно большая комната с широкими половицами крашеного пола и тремя невысокими окнами. В ней стояло мало вещей. Очень скромный письменный стол с двумя ящиками (тот самый, за которым я сейчас пишу), рядом другой стол, оклеенный черной клеенкой, где лежали разные книги и рукописи. Одна небольшая книжная полка. У стены стояла железная кровать, накрытая шерстяным (еще студенческим папиным) одеялом верблюжьего цвета с красными узорами по концам. На этой кровати папа иногда отдыхал днем, но ночью не спал никогда. Возле кровати помещался низкий детский «рыженький» стол, который сейчас стоит у меня за спиной. В кабинете было два-три стула с черными обитыми клеенкой сиденьями и обтянутое темно-зеленой клеенкой жесткое кресло, на которое обычно садились гости, приходившие к папе.

У двери в стене был узенький стенной шкафчик с белой дверцей. И обои в кабинете были белые. На полу лежал простенький, дешевый, единственный в нашей квартире коврик.

Рядом с письменным столом в кабинете стояло суровое кресло с прямой спинкой. На этом кресле сидели посетители, которых папа принимал наверху. Малознакомые люди, случайные посетители, приходившие по делам, проводились прямо наверх, и таких мы не видели и не знали. Другие – большинство – приходили в столовую. Иногда и близкие друзья сначала сидели у папы в кабинете, а потом спускались вместе с ним вниз – пить чай»[110].

Поэт В. Ф. Ходасевич в своем описании кабинета Гершензона тоже упоминал о старинном кресле: «Оно историческое, из кабинета Чаадаева»[111].

Наташе Гершензон было шесть лет, когда ее семья переехала в Никольский переулок, но детская память с удивительной точностью сохранила мельчайшие детали обстановки новой квартиры:

«Наша детская жизнь протекала в четырех нижних комнатах – детской, спальной родителей, маленькой комнате и столовой. Это был наш мир со своими интересами, условностями, сложившимися обычаями, со своей символикой форм и очертаний предметов, узоров на обоях, домов городского пейзажа за окнами, обладавших особыми физиономиями и выражениями. В детской стояли наши две кровати: Сережина[112] взрослого размера, покрытая зеленым тканевым одеялом, и моя, маленькая, покрытая вязаным белым одеяльцем работы бабушки. Между окон стоял большой широкий стол с доской-полкой внизу. Над ним спускалась вниз на шарнирах лампа с зеленым фарфоровым абажуром. […]

Над кроватями висели картинки. Над Сережиной кроватью долго висело изображение порта с кораблями, над моей – австралийской женщины, стоящей в воде. Но были периоды, когда висели другие изображения. Среди них помню веселую картину, изображавшую деревенских ребят (не русских), забравшихся на изгородь и катающихся на калитке.

[…] Около стены в маленькую комнату находился небольшой белый жестяной умывальник – подарок дяди Бумы, за которым мы всегда умывались. Возле окон слева стоял наш шкаф для белья, а справа – низенький, в две полочки темно-коричневый шкафчик – обиталище наших мишек и целый мир для нас. На окнах висели плотные зеленовато-оливковые с узорами, в которых тоже виделись лица, занавески, отороченные помпончиками. Имелся еще детский столик и три стульчика – два в виде креслиц и один с соломенным плетеным сиденьем. Они по мере надобности передвигались, ездили по всей комнате, чаще всего пребывая посередине.

В спальной и маленькой комнате тоже находились некоторые наши вещи. Спальня – северная комната с большим полуторным окном – была очень уютной, любимой маминой комнатой. У стены, примыкавшей к детской, рядом, одна возле другой, стояли простые красно-коричневые металлические с блестящими шишечками кровати родителей. Между ними – маленькая желтая тумбочка, над которой со стены спускалась лампочка со стеклянным колпаком. У окна стоял большой круглый стол красного дерева. С другой стороны – у стены – мраморный умывальник и рядом с ним большой массивный комод. Одно место около стены в переднюю занято было нашим имуществом. Долгое время там стоял наш верстак, позднее – шкаф со львами на дверцах, где наверху находились детские книги, а внизу в вечном беспорядке лежали игрушки.

Кровати были покрыты синими покрывалами с замысловатыми узорами в виде желтых с каким-то рисунком поперечных полос, которые возбуждали фантазию и которые я очень любила рассматривать. На окнах и в спальной висели плотные голубовато-серые шторы, как и в детской на ночь совершенно закрывавшие свет.

Маленькая комната отчасти была задумана как мамин кабинет. В углу у окна стоял ее маленький письменный столик с тремя ящичками и лампочкой с бисерными желтыми висюльками на колпачке. За этим столом мама, впрочем, никогда почти не сидела, а если урывала время для писания, то садилась к своему любимому круглому столу в спальной.

У одной стены в маленькой комнате стоял старый диван, крытый рыжевато-красной материей с узором. Под сиденьем в нем был ящик, куда однажды крыса затащила несколько яблок из подвала розового дома. С этой крысой был связан целый переполох, так как вообще у нас не было никогда ни крыс, ни мышей, и ее появление показалось ужасным. На нее учинили облаву, в которой участвовал дворник Степан. А яблоки были отрадинские (имение Орловых), известных сортов, с осени привезенные из деревни на зиму. Крыса их носила к нам через двор и в диване устроила для себя кладовую. […]

У противоположной стены долгое время стоял наш верстак – настоящий столярный верстак, на котором мы без конца работали. Были у нас и все нужные столярные инструменты: рубанки, лобзик, стамески, клещи, плоскогубцы и т. д. Это была папина затея подарить нам рабочие инструменты, и она оказалась очень удачной.

В столовой наших вещей не было. Это была красивая, нарядная комната с тремя окнами в ряд и дверью на балкон. На окнах висели кремовые кружевные занавески. Посреди столовой стоял большой стол, накрытый желтой клеенкой поверх толстого малинового сукна. Скатертью он покрывался только во время еды.

У окна стоял буфет, между окнами – кругленький столик с клеткой щегла, прожившего у нас больше шести лет. […]

В течение каких-то лет в столовой возле двери на балкон стоял рояль…

В столовой был сделан камин, весь из белых кафелей. Его почти не топили, так как в комнатах было тепло, а в нем была неважная тяга. Но он украшал комнату, тем более что на нем стояли красивые вещи. Как я помню каждую из них! И какими красивыми они тогда казались! Это были две немецкие фаянсовые вазы с узорами и головами рыцарей в медальонах; две огромные розовые раковины, в которых таинственно шумело внутри. Статуэтка лежащего итальянского мальчика, сделанная из светлой лавы. Точеная деревянная лошадка, очень изящная. На камине же стоял подаренный Лили стереоскоп; к нему у нас была целая куча интереснейших, главным образом видовых, фотографий, которые никогда не надоедало рассматривать. Долгое время там стоял сделанный нами в подарок папе и маме к какому-то празднику деревянный корабль, который мы раскрасили взятыми у Лили масляными красками.

Само собой разумеется, что в квартирах, где жили люди более зажиточные, чем Гершензон, обстановка была намного богаче. Одной из лучших считалась в Москве мебель, выпускавшаяся на фабрике Шмидта, но во время революции 1905 года она была сожжена огнем артиллерии. Собственную мебельную фабрику имел торговый дом «Мюр и Мерилиз». Москвичи, мечтавшие обзавестись какой-нибудь «спальней в стиле Людовика XVI», ходили на специальные аукционы. Однако и стоила антикварная мебель весьма прилично. Предприниматель Н. А. Варенцов упоминает в мемуарах о кресле в доме его знакомых ценой в 500 рублей.

В таких домах и гостей принимали иначе, чем в квартире простого литератора, где скромно подавали только чай. Об этом можно судить хотя бы по тем требованиям, которые предъявлялись к устройству званых обедов для так называемых людей из общества:

«Современный хороший тон требует самого коротенького меню высшего достоинства. Это не так бросается в глаза и более скромно. К тому же и времена тяжелые…

Зато убранство стола стало несравненно сложнее и в особенности в центре отличается разнообразием и живописностью. Сверкает хрусталь в лучах электричества, всюду разбросаны живые цветы, там и здесь возвышаются хрупкие и фривольные саксонские статуэтки. Это превосходный случай вынуть из шкапов старинный китайский фарфор и всевозможные драгоценные безделушки, которые так ценятся светскими дамами. Приглашенные могут восторгаться богатством убранства, с приятностью смакуя gnocchi a la Milanese[114]. Правда, иногда почти некуда поставить стакан и едва-едва удается привести в равновесие тарелку, но нельзя же требовать всего сразу…

Мы теперь имеем специальный сосуд в форме боба для салата из вареных фруктов или орехов glace[115]. Hors-d'oeuvres[116] подаются в небольших блюдечках на серебряных подставках. Местные и оригинальные блюда подаются по-прежнему в их традиционной оболочке, в глиняных котелках и мисках, которые теперь принято прикрывать крышкой чеканного серебра или чистого хрусталя. Европейские фрукты предлагаются в простых плетеных корзинах, усеянные бледными фиалками и редкими орхидеями. На небольших восточных тканях покоятся экзотические гости – ананасы, бананы, манговые плоды, physalis[117] с такой красивой яркой окраской и таким отвратительным вкусом. Мы, наконец, получили ножик-пилочку для апельсина, так как известно, что в хорошем обществе не принято чистить эти фрукты. Их разрезают на две равные части и, слегка посыпав сахарной пудрой, вычерпывают содержимое ложечкой.

– Стерилизованная вода 1910 года».

Конечно, не в каждом доме за столом подавали лакеи, но без прислуги обходились только представители «недостаточных классов». Гимназист выпускного класса С. М. Соловьев (внук великого историка), оставшись один после смерти родителей, перебрался в меньшую квартиру – всего в три комнаты. Вместе с обстановкой на новое место он перевез и кухарку.

Гершензон-Чегодаева, рассказывая в мемуарах о своем дяде, известном музыканте А. Б. Гольденвейзере, упоминает о домработнице, прожившей в его доме 60 лет: «Ее история интересна. Когда у Гольденвейзеров умирала мать, они остались без кухарки, так как та была больна тяжелым гриппом (от нее и заразилась бабушка, у которой грипп перешел в воспаление легких) и лежала в больнице. В один из тяжелых дней моя мама, проходя по улице, услышала голос женщины, предлагавшей свои услуги в качестве домашней работницы. Мама оглянулась и увидела молодую женщину, сидящую на тумбе. Ни минуты не раздумывая, т. к. в тот момент ей все было безразлично, она привела незнакомую женщину в дом. Ей предоставили полную свободу действий на кухне. В первый же день она подала им поварски приготовленный обед»[118].

Сразу отметим, что такой способ найма прислуги был более чем нетипичен. Обычно желавших поступить в услужение можно было найти по объявлениям в газетах или обратившись в специальные посреднические конторы: частные и городскую (т. е.созданную Городской управой). Разница между ними заключалась в том, что частные предоставляли прислугу «с рекомендациями», проходившую по разряду «дорогая». Городская направляла к работодателю любого человека, обратившегося в нее, и поставляла «среднюю» и «дешевую» прислугу. Впрочем, в адрес частных контор нередко раздавались нарекания, что на поверку их рекомендации ничего не стоят.

Случались времена, когда хозяевам приходилось нанимать первых попавшихся людей, поскольку спрос на прислугу значительно превышал предложение. Летом 1910 года в Городскую посредническую контору ежедневно поступало до 50 запросов в день, а свои услуги предлагали едва ли три десятка человек. Желавшие поступить в домашнее услужение ощутили себя хозяевами положения и перестали ходить по адресам, предпочитая дожидаться работодателей, не сходя с места. Даже частные конторы не могли предложить ни единого кандидата. Естественно, что при таких условиях на недостатки прислуги приходилось закрывать глаза.

«Кумовья», чувствовавшие себя вольготно на кухнях и прямо там доставлявшие кухаркам радость общения, у хозяев вызывали явно противоположные чувства. Кому-то из них представлялась совсем не смешной избитая шутка:

«Пожарный: Ну, Степанида, твоя гусятина совсем подгорела!

Кухарка: Ах, Прокоша, это я тебе по ошибке подала не тот кусок. Я его оставила для барина».

А кто-то всерьез опасался возможных печальных последствий амурных шалостей прислуги. Характерным примером служила история, когда горничная, заразившаяся «стыдной болезнью», передала ее бытовым путем девушке-гимназистке, дочери хозяев. Журналист, разбиравший этот случай, писал: «В самом деле, откуда мы можем знать, что поступившая вчера горничная, кухарка, готовящая наш обед, нянька, ходящая за нашими детьми, – не ближайшая кандидатка в какую-нибудь специальную больницу?

Припоминаю, что года два-три назад вопрос этот уже поднимался в одном медицинском обществе в Петербурге. Докладчик, человек не без ученого имени, воспользовался моментом (тогда собирались открыть на новых началах городское бюро для найма прислуги) и предложил «практическую меру»:

– Ввиду учащающихся случаев заражения прислугой целых семей устроить при городском бюро медицинское освидетельствование нанимающейся прислуги.

И что же вы думаете?

Доклад провалился с треском. А докладчик был ошельмован самым невероятным образом – нашли, что он собирается надевать новое ярмо на беззащитных людей, что он проповедует насилие капитала над бедняками, что он предлагает оскорблять «чувство стыдливости» ищущей место прислуги! Словом, произошел типичнейший «русский» скандал, где люди не умеют отличить «буквы» от «смысла» и книжных прописей от настоятельных требований жизни.

Между тем, приняв во внимание все ненормальности современного вопроса о прислуге, можно ли здравомыслящему человеку сомневаться, что нельзя откладывать в долгий ящик организацию в той или другой форме медицинского наблюдения за этими «членами» наших семей».

Само собой разумеется, у прислуги также имелись претензии к хозяевам. В пересказах юмористов начала прошлого века они выглядели так:

«Горничная:

– Отхожу от места. Барыня у меня такая маленькая, худая.

– А не все тебе равно?

А вот описание другого повода для увольнения:

– Чем же это ты, Аксюша, местом-то недовольна, с самой, что ли, не поладила?

– Нету, из-за барина я отошла, потому не привыкла я к такому обращению. Я, к примеру, перед ним и так, я и этак, а он даже и никакого внимания. Барыня ежели дома, так он за барыней увивается, а как барыня за двери – он к детской бонне прилипнет. Ну, как же не обидно-то?

– Обижают нашу сестру, Аксюша, это верно. Места нонче такие каторжные пошли, да и хозяйки тоже оченно уж об себе понимают. Мне тоже, милая, навернулось было место, разузнала я это, все разнюхала, и ничего как будто показалось мне, согласна была поступить, ну и пошла рядиться. А барыня-то такая, на манер сухаря, да длинная, мне и говорит: «Все твои обязанности я тебе объяснила, только вижу я, что ты больно шустра как будто, так должна я тебя упредить, чтобы эфтих самых шашнев с барином себе не дозволять, а не то плохо будет!» – «Да я, говорю, сударыня, оченно это хорошо понимаю, ну, только что как же, говорю, мне быть, ежели барин за мной первые учнут? Я-то себе, к примеру, не дозволяю, а ежели они первые, так я, говорю, тогда не виновата, потому, сами небось знаете, наша сестра полу слабого и супротив мужчины, который, ежели настойчивый, нипочем не устоять!.. Ну, известно, не сошлись».

Впрочем, бывали случаи, когда прислуга предъявляла хозяевам далеко не шуточные претензии. Например, в 1910 году некая Гуревич одолжила у своей горничной Большаковой жемчужное ожерелье, но потеряла его на Вербном гулянии. В качестве компенсации хозяйка предложила выплатить несколько рублей, но не учла, что служанка прежде успела показать драгоценную вещь ювелиру. Истинная стоимость жемчуга была определена в 125 рублей. По решению суда именно эту сумму пришлось заплатить Гуревич.

Иногда прислуга фактически брала власть над хозяевами. Поэтесса Нина Серпинская в своих мемуарах упоминает о порядках, царивших в знакомом ей семействе Якуловых: «Всем в доме распоряжалась горничная Таня с потрепанной, капризной мордочкой и манерами французской субретки из провинциального фарса. Она обращалась с хозяевами со снисходительной усмешкой, пользуясь репутацией аккуратной и исполнительной женщины. На самом деле в доме царила полнейшая анархия. Клиенты ждали вечно опаздывавших адвокатов часами. Без крупных чаевых новичку нельзя было рассчитывать, что горничная вообще допустит его к господину адвокату»[119].

Конечно, такие случаи были скорее исключениями. Как правило, наемному работнику, державшемуся за место, приходилось безропотно выносить любую несправедливость со стороны хозяев. Особенно нелегко приходилось прислуге, служившей в домах так называемых Титов Титычей – московских купцов-самодуров. Их тяжелые «ндравы», описанные еще А. Н. Островским, и в начале XX века находили отражение в произведениях писателей, писавших на бытовые темы. Вот как герой рассказа И. Мясницкого – купец, вернувшийся домой не в духе, – привычно общался с кучером:

«Федор Тарасыч как только приехал из города домой, так и накинулся на кучера.

– Ты что же это, – говорит, – Хамова рожа, ездить разучился, что ли? Так ты, черт тебя задави, в кухарки иди, а не в кучера…

Кучер и глаза вытаращил. Хлопает ими и на хозяина взор устремляет. А тот словно с цепи сорвался: так и сыплет…

– На углу, – кричит, – Безымянного переулка чуть меня из саней не высадил. Убить меня насмерть хочешь? На моих похоронах блинов пожрать да до участка назюзиться?

– Да помилуйте, Федор Тарасович, когда же это было? – взмолился кучер.

– Буду я тебе помнить – когда. Было – и кончено. Не помнишь, кого везешь, рожа распивочная… Я, может, не нынче – завтра в коммерции советники попаду, а ты как со мной обращаешься? Как с купцом второй гильдии, «которого от „Яра“ глупым кулем везешь?

– Федор Тарасыч!

– Молчать! Я, брат, пятьдесят пять лет Федор Тарасыч, а ты как был кухарочником, так им и останешься до скончания своего живота…

– Федор Тарасыч! – чуть не плачет кучер.

– Молчать! Хозяйку на днях к сестре возил и на тумбу наехал. Хвалить тебя за это? Да тебя, каналью, повесить за это мало. Такую грузную даму – и вдруг бы ты, рожа усастая, ее об чужой забор! Придавило бы ее забором или нет?

– Федор Тарасыч, да когда же это произошло?

– Без разговоров! Мне твои разговоры все равно, что буру аглицкая королева…

И пошел, и пошел… и сеном-то кучера, и овсом-то, и кухарками, у которых через него, гужееда, никакой настоящей «бланманжи» не выходит… Пушил так, что у кучера с лица пот градом.

– Ну, жисть, дышлом тебе в зубы! – проговорил только тот, въезжая в каретный сарай».

Примерно в таком же тоне Федор Тарасович поговорил в доме со всей прислугой, попавшейся ему под горячую руку, – горничной, бонной, репетитором сына-гимназиста.

Однако время меняло нравы, и сыновья «Титов Титычей», получившие университетское образование, заводили в своих домах иные порядки. Согласно новым веяниям, к прислуге следовало обращаться на «вы», а призывая лакея, не кричать через комнаты, но «по-культурному» звонить в электрический звонок.

Тем более что электричество в то время получало все большее распространение в жилищах москвичей, а некоторые даже наловчились его красть. В январе 1910 года монтер Аниско заявил полиции, что он обнаружил в доме Сытовой на Мясницкой кражу электроэнергии на сумму свыше 118 рублей.

В тех домах, куда электричество еще не дошло, пользовались керосиновыми лампами или «новейшим и наиболее гигиеничным спиртовым освещением», которое, по уверениям Отдела технического применения спирта при Российском обществе винокуренных заводчиков, было «дешевле керосина, светлее электричества». В магазине на Мясницкой желающие могли приобрести специальные люстры «Синумтра», кабинетные и будуарные фонари, спирт для горения по цене 1 руб. 80 коп. за ведро.

Наряду с электричеством в домах москвичей появлялось все больше телефонов. Если в январе 1904 года в Москве насчитывалось 5500 абонентов, то через десять лет их уже было почти пятьдесят тысяч[120]. А впервые москвичи смогли воспользоваться телефоном в 1882 году.

Попутно отметим, что уже тогда на московской телефонной станции был оборудован специальный кабинет, где жандармские офицеры занимались прослушиванием разговоров для выявления возможных действий террористов во время коронации Александра III[121]. Поэтому сюжетный ход романа Б. Акунина «Коронация», когда злоумышленники посредством телефона безнаказанно шантажируют представителей царствующего дома, является всего лишь плодом авторской фантазии и не имеет ничего общего с историческими реалиями.

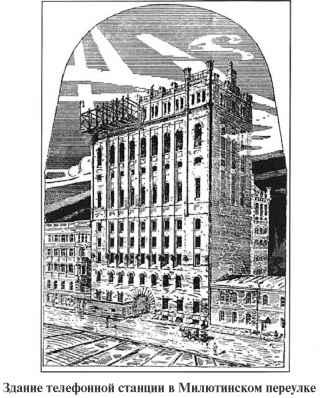

В 1901 году заведование московскими телефонами перешло от компании Белла к Шведско-датско-русскому акционерному обществу. Три года спустя оно ввело в строй главную телефонную станцию, построенную по проекту архитектора А. Э. Эриксона в Милютинском переулке, куда были перенесены абоненты телефонов со старой, упраздненной станции на Кузнецком Мосту. Молебен по случаю завершения модернизации телефонной сети был совершен в грандиозном аппаратном зале перед особо чтимыми московскими святынями.

Вот какой увидел эту станцию в 1913 году корреспондент газеты «Голос Москвы»:

«Это поражает сразу: гигантское учреждение, занимающее семь этажей, центр всех разговоров полуторамиллионного города – живет в вечном и строгом молчании.

Только в машинном отделении слышно слабое дыхание огромного города. Но и здесь две небольшие машины, из которых каждая рассчитана на 8000 абонентов. Да у стены маленький аппарат, который звонит всей Москве.

В двух машинах души всех телефонов, существующих и будущих. Около них нет людей. День и ночь, дни и годы они работают беспрерывно и в полном одиночестве. Изредка заходит сюда монтер взглянуть, все ли в порядке, и снова машины остаются одни.

Рядом с машинным отделением большая мастерская, где десятка два мальчиков занимаются изготовлением кабелей. И здесь странная и приятная тишина. Быстрые и привычные руки суетятся около столов, плетя бесконечные кабели. Каждая такая узенькая трубочка обслуживает сто абонентов. Эти шелковые кабели соединяют подземные, цинковые, с телефонной станцией.

Несколько залов заняты разнообразнейшими и сложнейшими машинами, которых без специальных знаний понять трудно. Но и около них почти нет людей. Бродят несколько монтеров, что-то такое делают молчаливо и бесшумно и кажутся загадочными существами, которые все знают, но никогда не разговаривают.

Но вот мы входим в один из таких залов, где находятся телефонистки. Вот, вероятно, где беспрерывный и назойливый шум: «занято», «позвонила», «занято», «позвонила», – беспрестанно произносят сотни барышень.

Но, к удивлению моему, тишина и здесь. Только слышно слабое постукивание и никаких разговоров.

Оказывается, телефонистки отвечают неслышным шепотом. Подойдя очень близко, можно услышать, как они разговаривают с абонентами. У них усиленные микрофоны, позволяющие говорить так тихо, что сидящая рядом телефонистка не слышит.

Когда смотришь на барышень, сидящих у распределительных контакторов, когда видишь эти быстро бегающие и поднимающиеся обнаженные руки, кажется, что это жесты глубокого отчаяния. Кто-то запер здесь девушек, лишил их даже слов. И они стремятся освободиться из плена, карабкаются на стену, кричат безмолвным криком, снова опускают бессильные руки, снова карабкаются, и так вечно, без исхода.

Вспыхивают крошечные лампочки то красными, то зелеными, то белыми огоньками и говорят на своем безмолвном цветном языке: занято, скоро освободится, свободно, испорчено. И бегают вверх и вниз руки, и за ними тянутся какие-то трубочки: красные, зеленые, синие, желтые. Все здесь кажется навсегда непостижимым и страшно сложным, и никак не поймешь, кто кому служит – загадочные трубочки человеку или человек трубочкам.

– Сколько же нужно времени, чтобы превратить барышню в телефонистку? – спрашиваю я любезного инженера г. Брюммера, показывающего мне все эти чудеса.

– Двести часов, – отвечает он, и меня удивляет педантичная точность цифры, и то, как этот человек все навсегда исчислил и все непреложно понял. – 200 часов, не больше. Если за этот срок не усвоит, значит неспособна.

Двумястами часами измеряются здесь человеческие способности.

Телефонистки работают по три часа; в общей сложности не более 7 часов в сутки, и получают за этот труд 18 коп. в час, не считая ночных дежурств, оплачиваемых особо. В общем, средний заработок колеблется от 35 до 40 руб. в месяц.

Но непривычному человеку кажется, что три часа подряд двигать руками беспрестанно вверх, вниз, вправо, влево и неустанно шептать: занято, позвонила, занято, позвонила, немыслимо. Нужно, по-видимому, нечеловеческое терпение, чтобы привычно, без усталости, проделывать это в течение трех часов.

Телефонисток целая армия: 900 человек. Они рассыпались по всем этажам: в справочной, в бюро повреждений, в столовой, в читальне, в дортуарах, где ночные дежурные спят по очереди. Везде – ослепительная чистота, обилие света и воздуха. В столовой дешевизна исключительная: цены от 3 копеек до 20. Чай – бесплатно.

В конце 1910 года Шведско-датско-русское общество, которому принадлежала телефонная сеть, под нажимом городских властей сделало москвичам подарок: объявило о снижении таксы. Плата за личные и семейные номера с 71 руб. с небольшим сократилась до 63 руб. 20 коп. в год.

Абоненты могли пользоваться и дополнительными услугами. Так, «Московская контора сообщения адресов по телефону» продавала желающим абонементы на десять справок. Уплатившему всего два рубля уже не надо было самому ходить в адресный стол, поскольку сведения об интересующем его человеке сообщали по телефону. Неиспользованные справки принимали обратно. А «Первое бюро по дезинфекции телефонов» за семь рублей в год готово было дважды в месяц проводить обработку аппаратов дезинфицирующим средством «Сапролит».

Находились среди москвичей и такие, кто хотел пользоваться достижениями технического прогресса бесплатно. Наверное, первым «телефонным» вором в Москве был домовладелец Чурилин, проживавший в Царском проезде. В 1910 году он приобрел телефонный аппарат и с помощью проволоки подключился к линии, проходившей возле его дома. Однако долго названивать ему не пришлось, так как самовольное подключение было обнаружено и пресечено монтерами телефонной станции.

Вместе с распространением в быту телефона появилось и такое явление, как телефонное хулиганство. Одной из жертв его стала молодая актриса Малого театра В. Н. Пашенная. В январе 1910 года в ее квартире стали часто раздаваться звонки, а когда Вера Николаевна брала трубку, то слышала мужские голоса, обращавшиеся к ней с гнусными предложениями, всяческую брань и оскорбления. А однажды вышел скандал с рабочими, вызванными по телефону для перевозки рояля якобы ею.

На телефонной станции, куда Пашенная обратилась за помощью, ей посоветовали в таких случаях, не прерывая разговора, звонить с другого телефона на коммутатор, чтобы установить номер хулигана. Она так и поступила.

Несколько раз станция определяла звонки, поступавшие из ресторанов и пивных, но однажды был засечен квартирный телефон. Агенты сыскной полиции задержали проживавшего в ней представителя фортепьянной фабрики «Оффенбакер» австрийского подданного Герасимовича.

На суде адвокат указывал на то обстоятельство, что Герасимович был из привилегированного класса и «не мог решиться на гнусное оскорбление, достойное лишь нахалов низменной марки». Тем не менее его голос с характерным польским акцентом был без колебаний опознан Пашенной и еще несколькими свидетелями. Подсудимый пытался отрицать свою причастность к этому делу, но в конце концов все-таки проговорился:

– Если бы и оскорблял, то по наущению других лиц из мести.

Это подтвердил агент сыскного отделения, но почему-то не стал называть заказчика травли.

– В моем лице, я считаю, нанесено оскорбление члену общества, – заявила актриса, – и прошу применить к господину Герасимовичу высшую меру наказания.

Суд так и поступил, назначив телефонному хулигану месяц ареста.

Среди других претензий, которые предъявляли москвичи к телефону, было довольно большое количество ошибочных соединений. Как-то, не выдержав, В. А. Гиляровский описал в газете свои страдания в качестве абонента телефонной сети:

– Что? Кто говорит?

– Примите холерного больного.

– Да вы куда звоните?

– В больницу звоню… Сейчас привозим…

Кладу трубку. Через 5 минут новый звонок:

– Пришлите четыре ведра пильзенского пива.

– Куда вы звоните?

– Ладно!

Кладу трубку. Через 10 минут:

– Швейцар Федор? Ты? Молчу.

– Федька! Мычу:

– Мм-м…

– Федька! Вызови из седьмого номера Маргаритку, скажи, чтобы оделась почище и ехала к нам… Гости приехали…

– Ладно!

И… едва положил трубку, как снова трескучий звонок:

– Сейчас взвод присылайте к Тверской заставе…

– Что?

– Кто? Жандармский дивизион? На рысях, к заставе, сию минуту!

– Ладно!

Что же больше остается делать московскому телефонному абоненту, когда то и дело его тревожат понапрасну по телефону? За последнее время эти ошибки соединений участились до крайности. Чем это объяснить? Нервозностью ли века, неумением ли ясно называть цифры номера или телефонными порядками плюс летняя рассеянность телефонных барышень – но это существует и учащается!

И, кроме всего этого, какая-то медлительность: звонишь – не дозвонишься. Вообще на телефонах что-то все не то!

– Чу! Опять звонок.

Подхожу, обозленный уже.

– Что угодно?

– Когда отец Восторгов вернутся?